| ・FMV-K5270電源修理 挽回編(2016.3.12) |

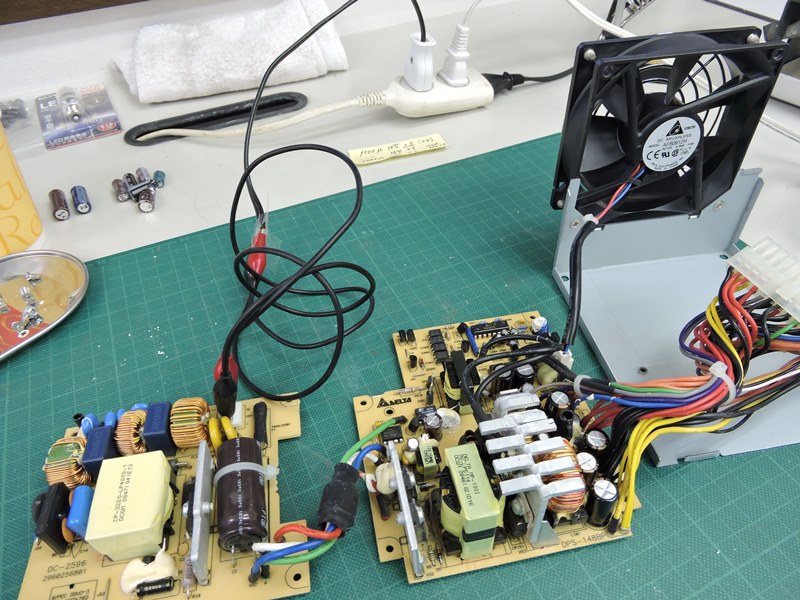

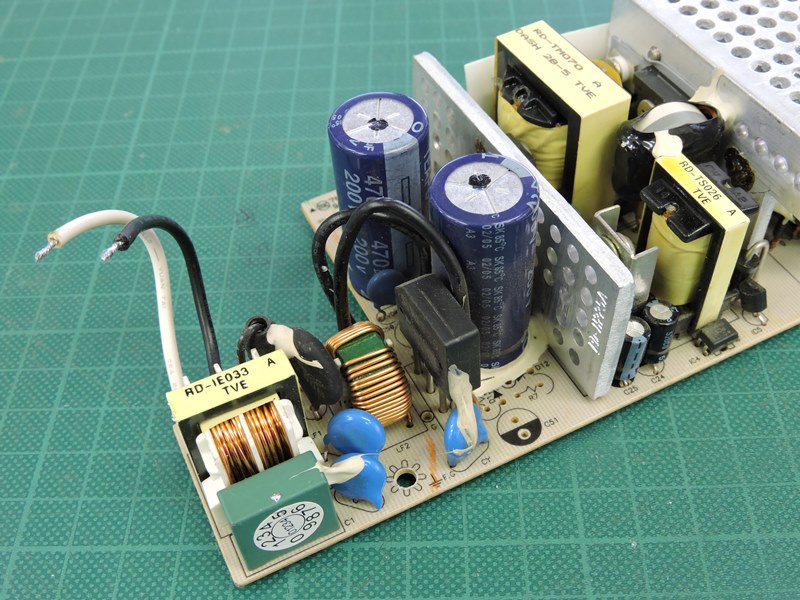

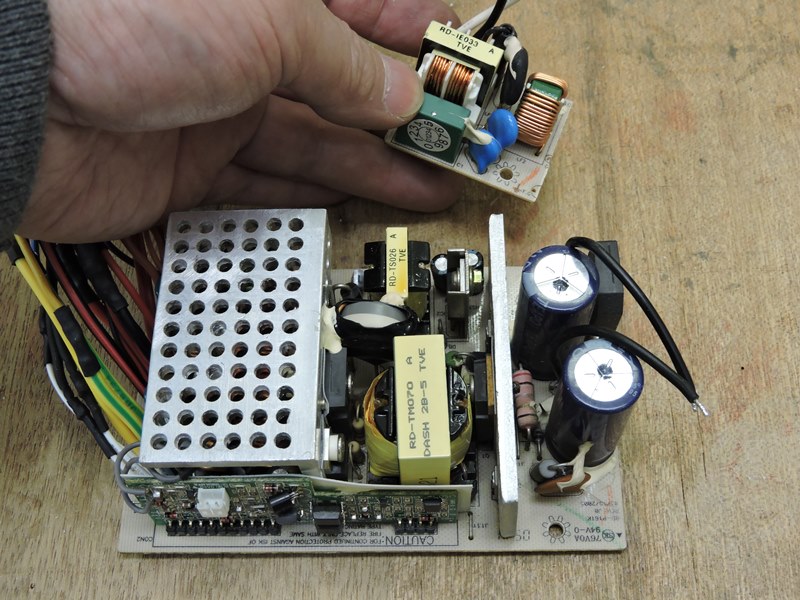

電解コンデンサの交換では復旧しなかった電源ユニット(DELTA製DPS-148BB A)です。 修理作業は振り出しに戻り、不具合の原因を最初から探し直さねばなりません。PS端子を 短絡すると短時間だけ電圧が出ること、SB(スタンバイ)出力は正常に出ていることなど、 複数の不可解な症状に攻略を妨げられています。特殊な一体型PC専用のユニットなのか、 ネットショップ・オークション、頼みのAliexpressにも同等品・類似品は見当たりません。 |

||

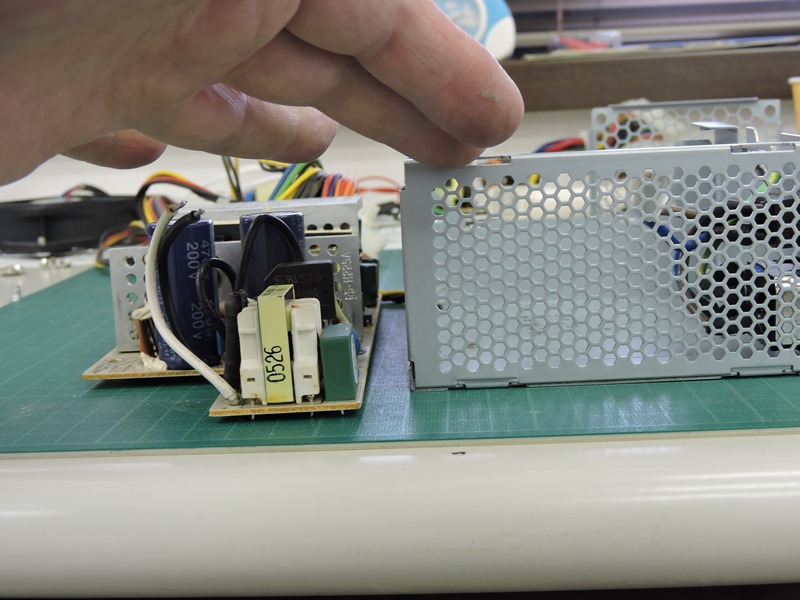

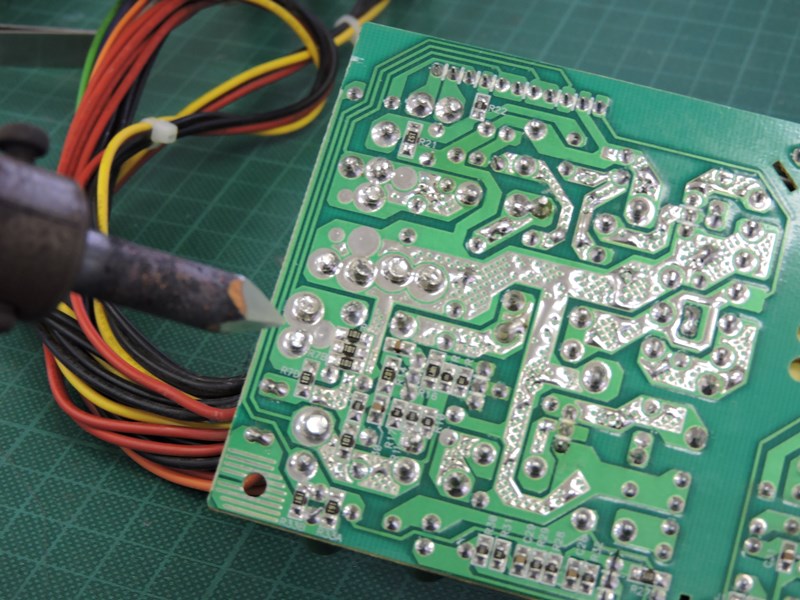

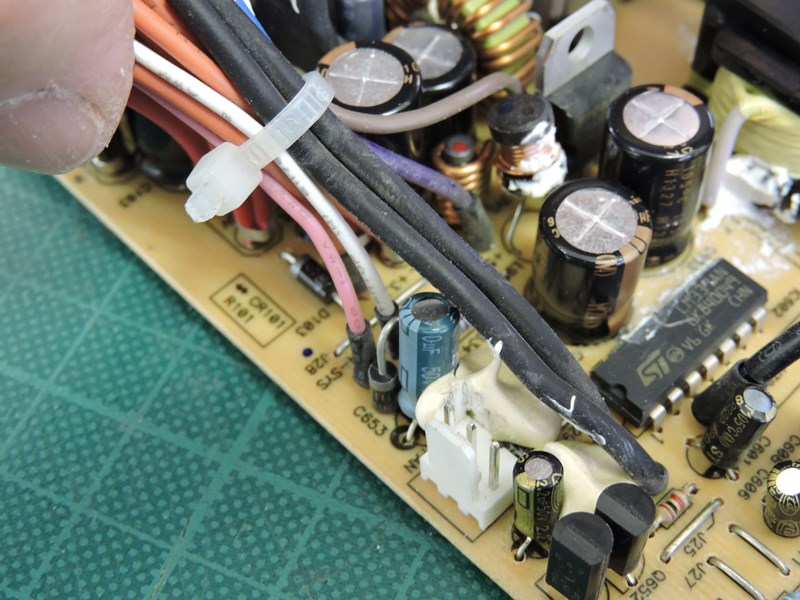

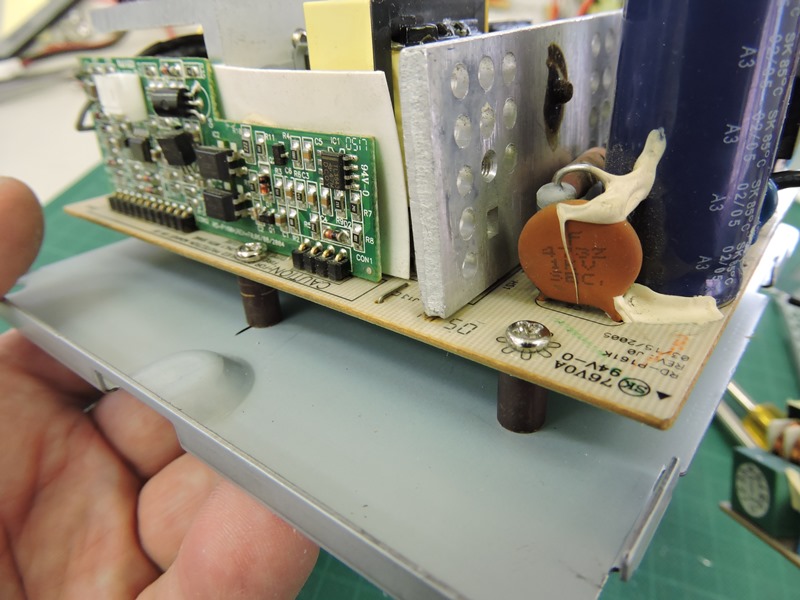

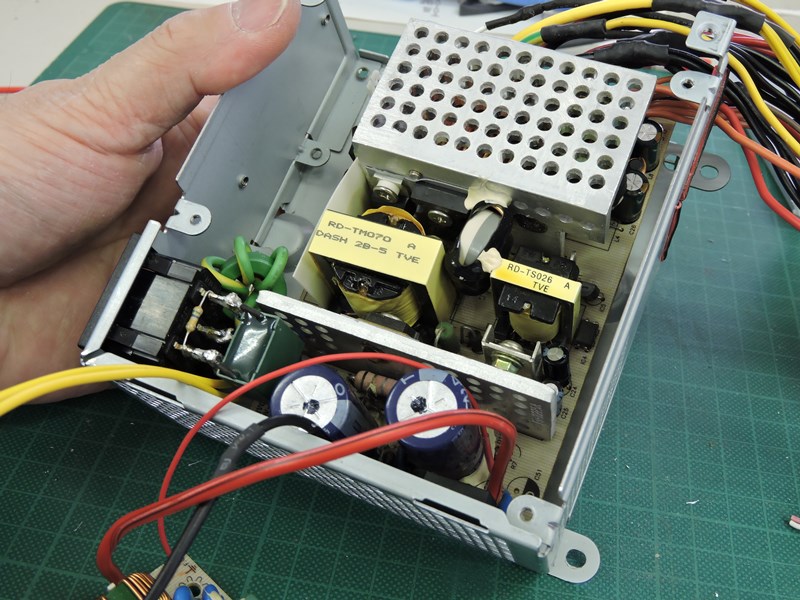

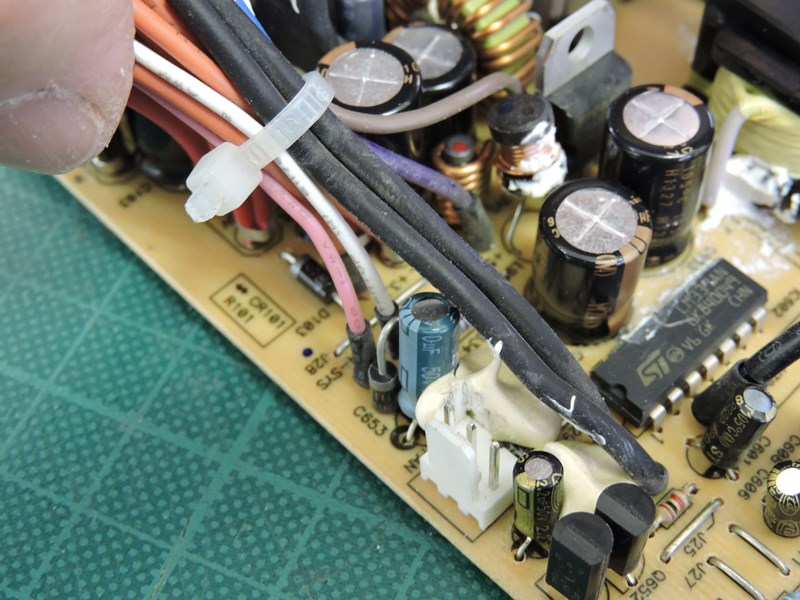

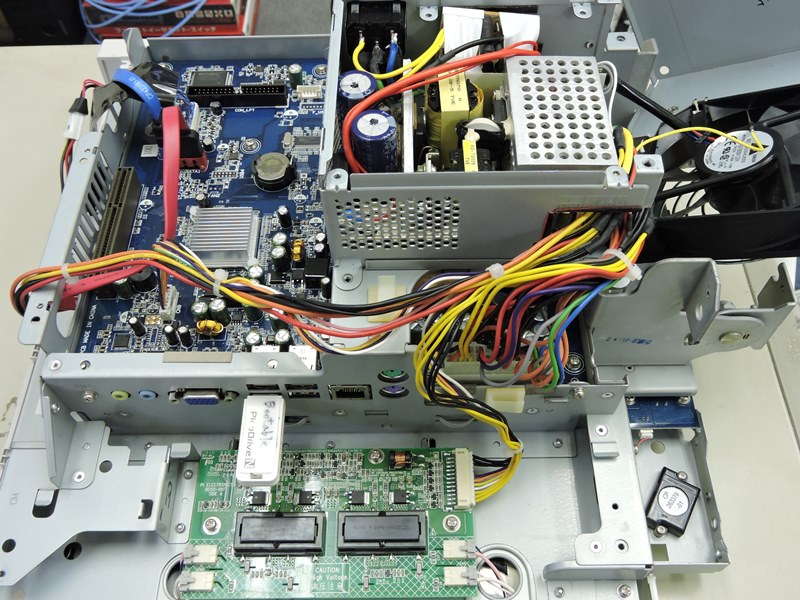

再度この状態に戻して原因を探ります。裏面に表面実装 されているチップパーツが多く、解析は極めて困難です。 |

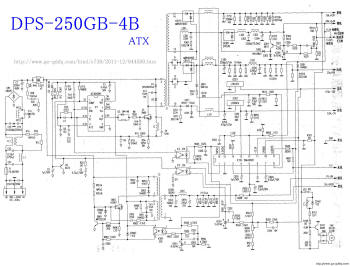

比較的近いものとして入手できた回路図です。チップ パーツによる細かい制御系は含まれていません。 |

|

| ・代替電源ユニットの用意 | ||

解析中に代替の電解コンデンサから火花が飛び、SB電圧も 停止してしまいました。元の回路は放棄せざるを得ません。 |

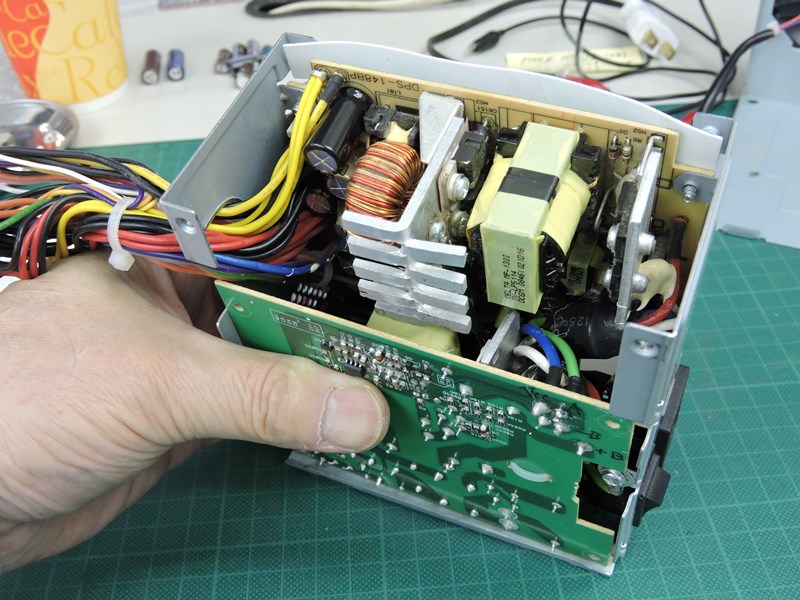

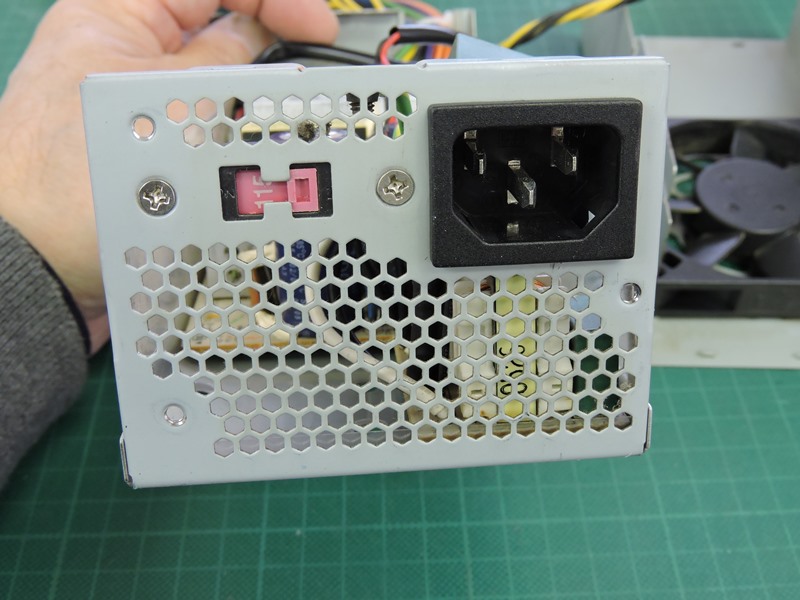

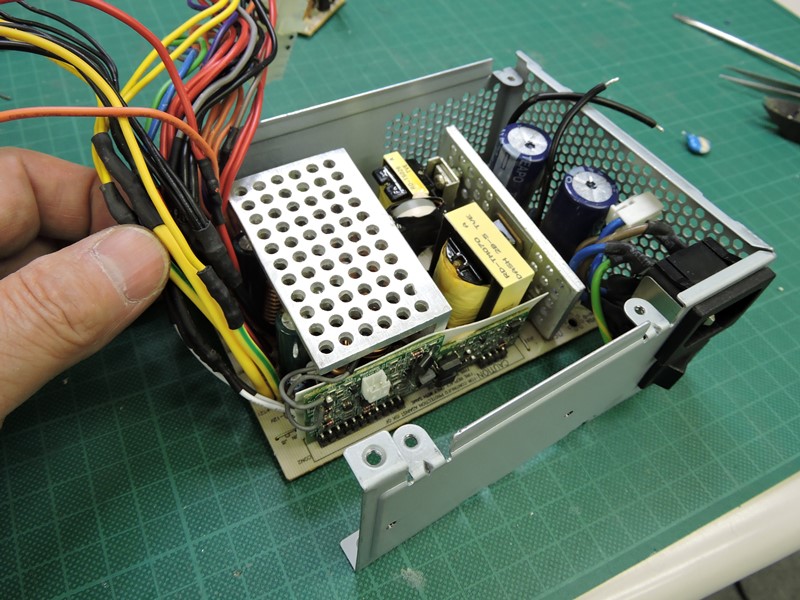

廃棄されたPCを分解し取り出された電源ユニットを 手に入れました。点検したところ正常に動作します。 |

|

出力240Wで十分です。元のユニットが一体型PC用で 比較的小型のため、大容量のものは必要ありません。 |

これを移植利用することを考えます。ただし、K5270の電源 ユニットケース(写真)内に完全に収めなければばなりません。 |

|

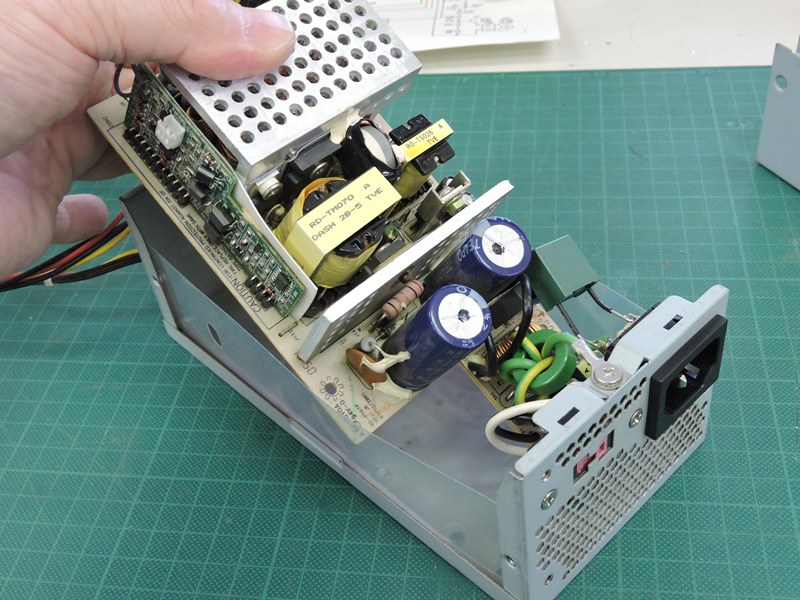

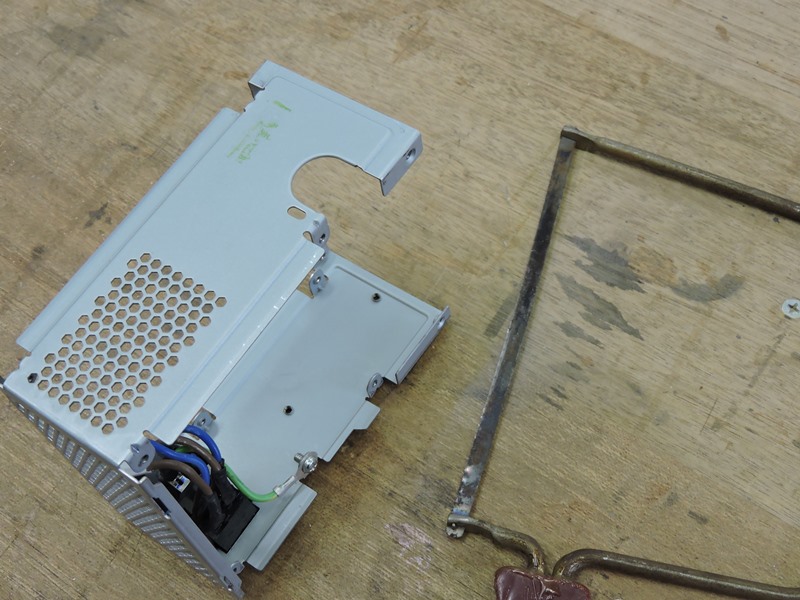

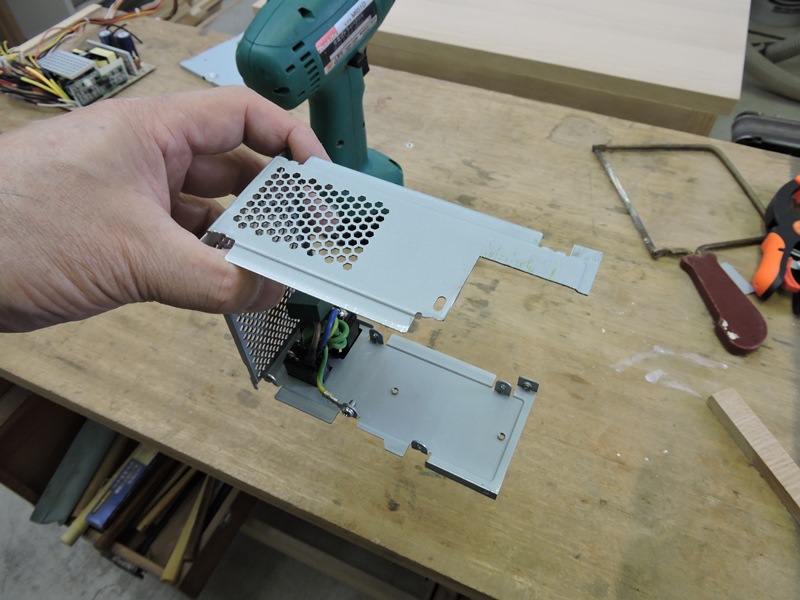

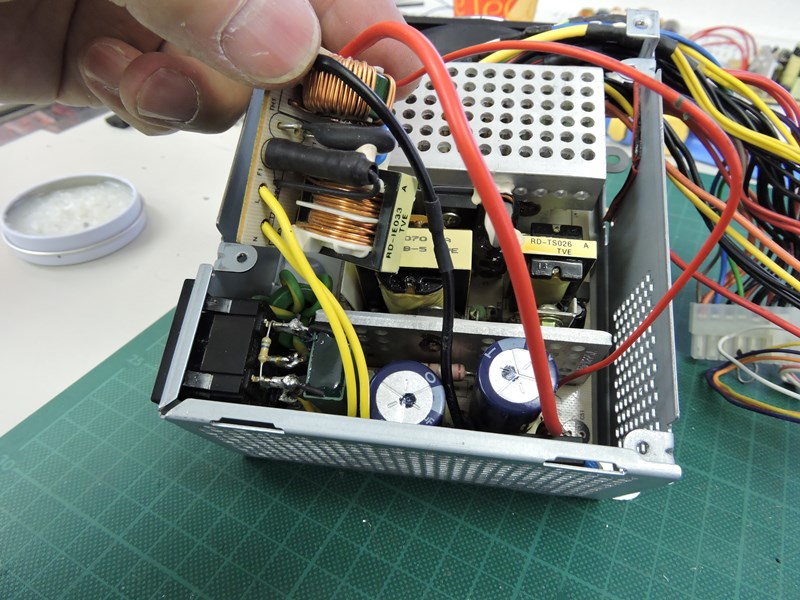

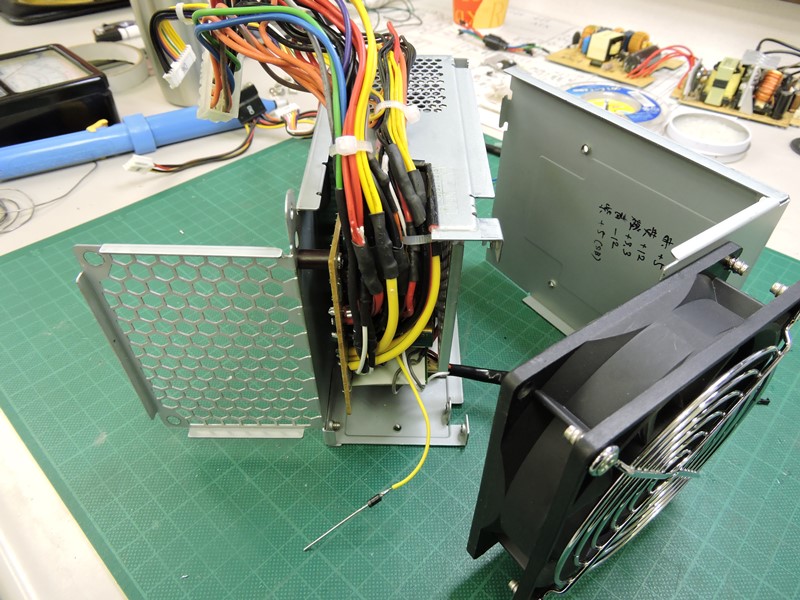

代替用の電源ユニットを分解します。外形から 想像するに、何とか収まりそうに見えますが・・ |

内部の回路基板が見えてきました。 240Wにしてはコンパクトな設計です。 |

|

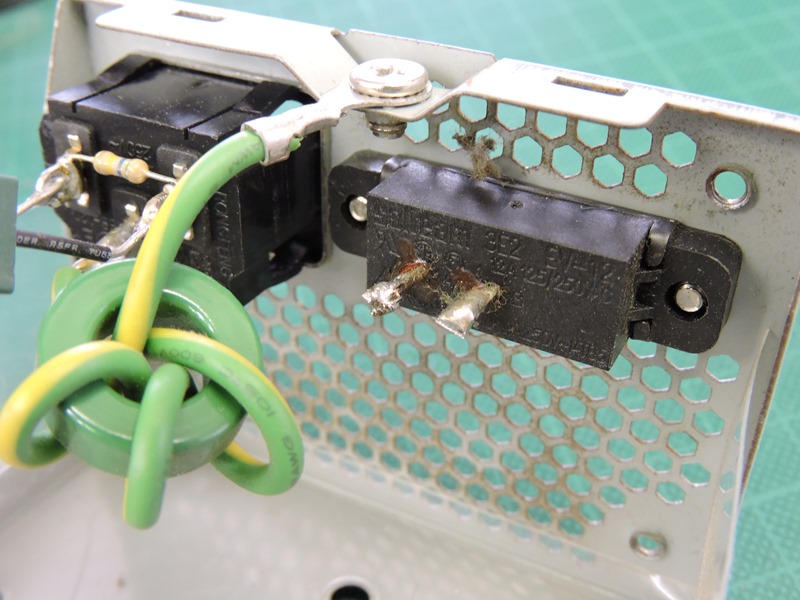

AC電源のソケットは元のユニットと同サイズのもの です。110V・220Vの切り替えスイッチがあります。 |

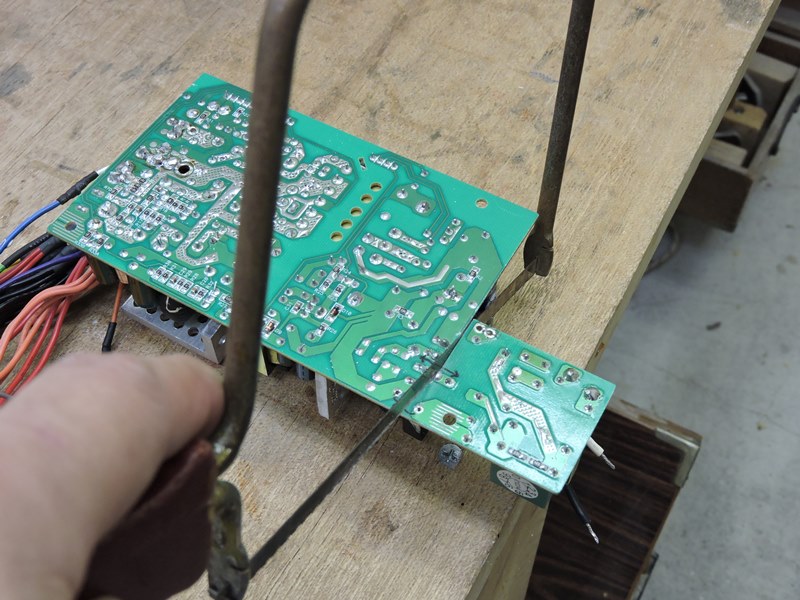

固定ネジを全て緩め、ACソケットからの 配線を切断して基板を取り出します。 |

|

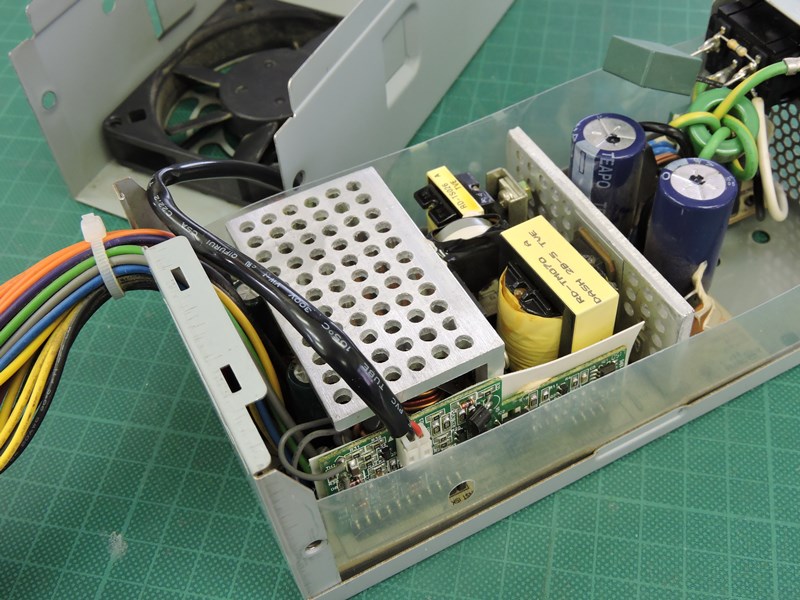

元の回路基板は2枚組になっていました。それに比べて かなりコンパクトです。十分収めることが出来そうです。 |

||

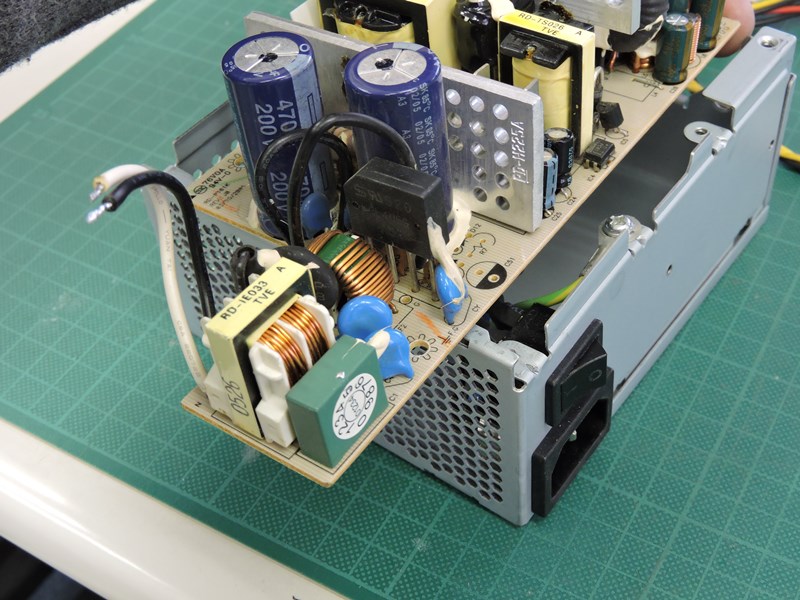

実際に元のケースに収めて見ます。 幅方向は十分余裕があります。 |

奥行き方向は、この一部飛び出した 基板が、ケースから完全にはみ出ます。 |

|

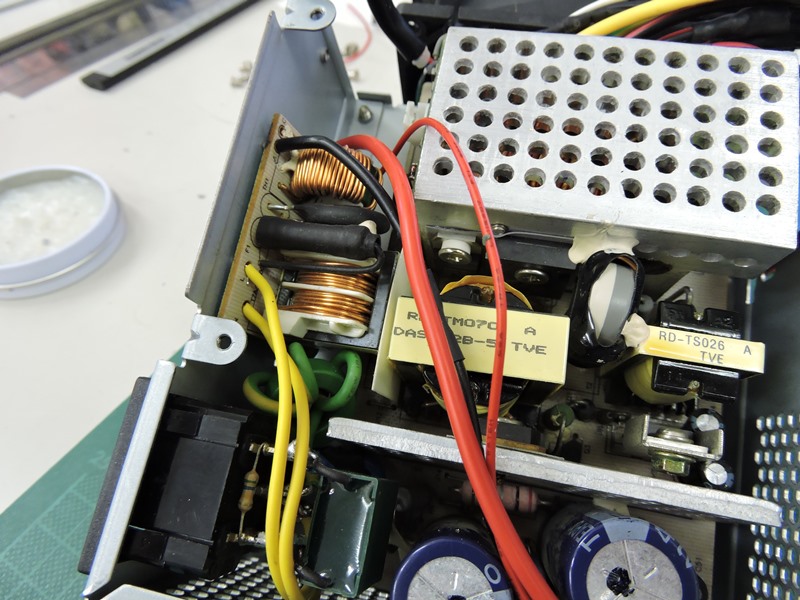

このように、飛び出しているのは基板のごく 一部で、他の部分はケース内に収まります。 |

高さ方向にも余裕があり、部品や半田面が ケースに接触することなく収納できます。 |

|

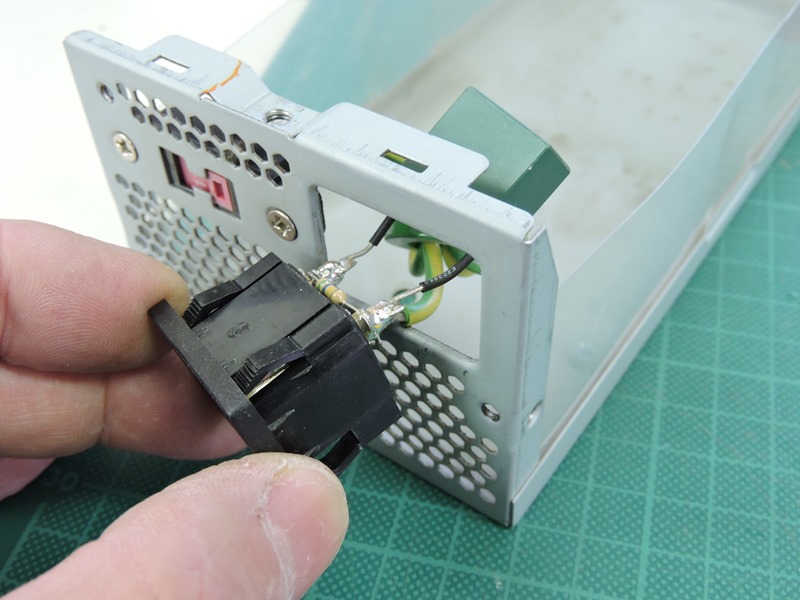

110V・220Vの切り替えスイッチは、短絡状態で 110V対応なので、基板側で短絡させて省略します。 |

AC100Vソケットは再利用する ので、予め取り外しておきます。 |

|

| ・代替電源ユニットの移植 | ||

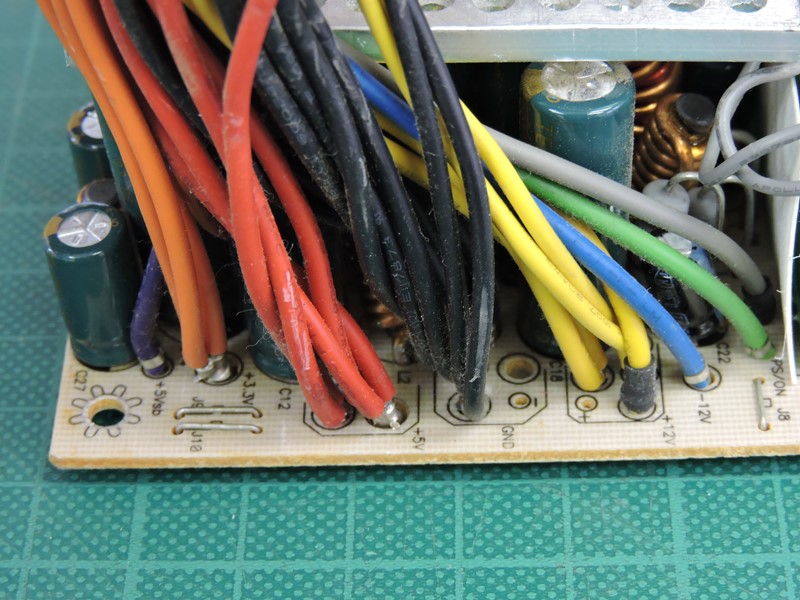

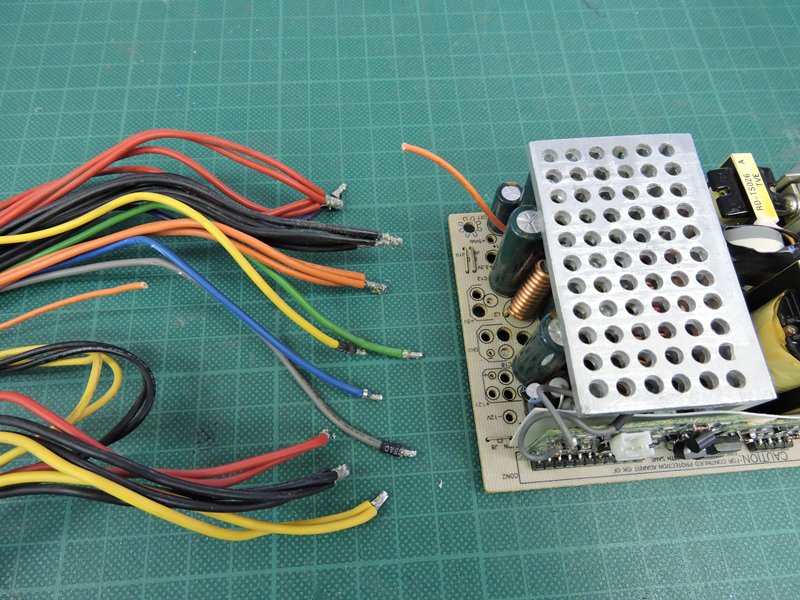

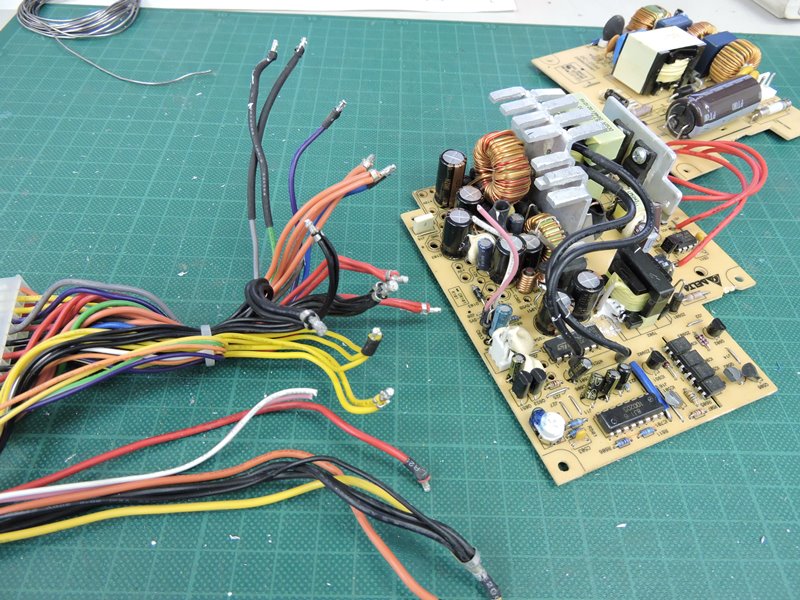

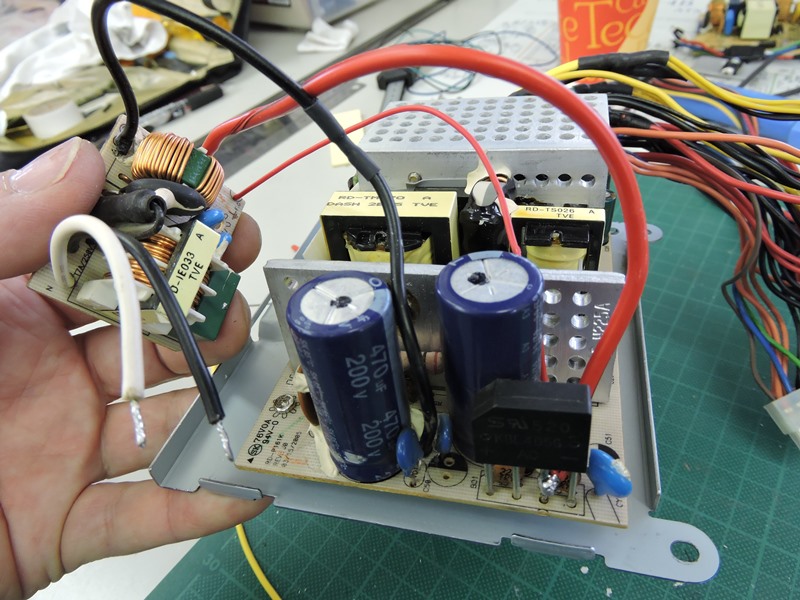

代替電源ユニットの電源取り出しコードです。各種電源(+5V、±12V、 +3.3V・・)が1カ所からまとめて引き出されハーネスを構成しています。 |

||

このハーネスはコネクタ規格も長さも異なるため 利用できません。半田を溶かして取り外します。 |

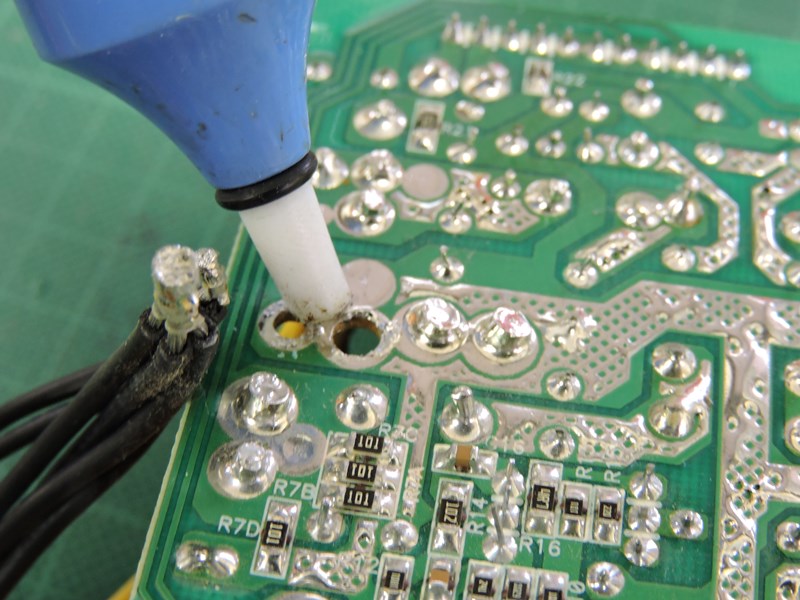

元のハーネスを移植するため、コードの接続ランドは クリーナを使い余分な半田を綺麗に取り除いておきます。 |

|

代替電源ユニットからハーネスが切り離され ました。コードの色分けはほぼ共通です。 |

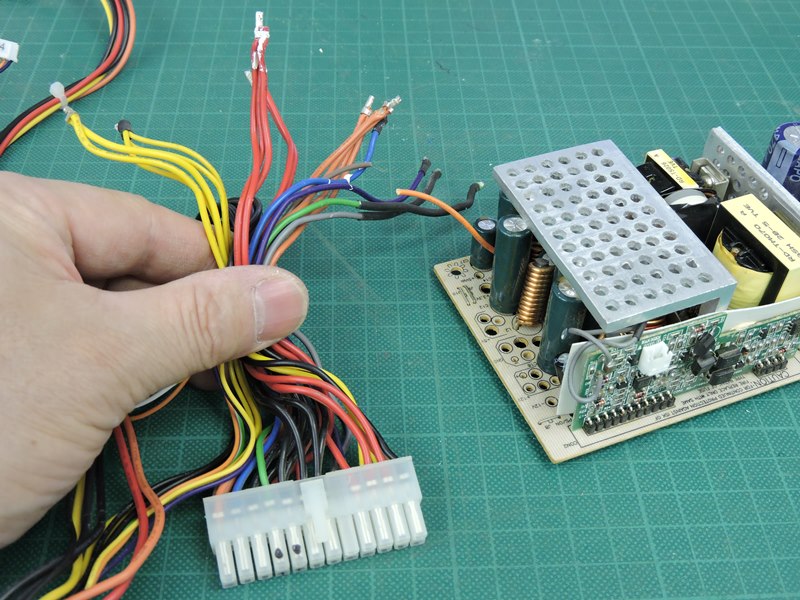

K5270の元の電源ユニットの 電源取り出しコードです。 |

|

この白(FAN-M)とピンク(FAN-SYS)の2本だけ、 代替電源ユニットには該当するコードがありません。 |

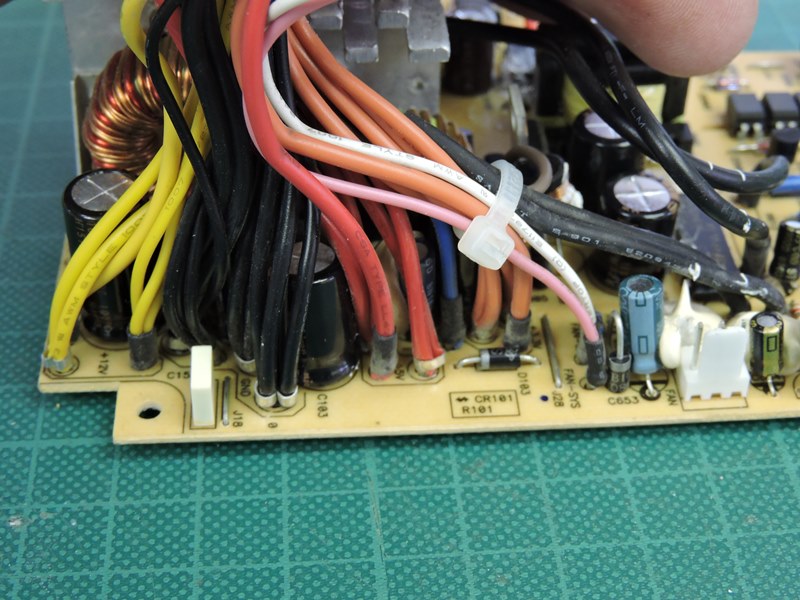

元のハーネスは再利用するので、傷めない ように丁寧に半田を溶かして取り外します。 |

|

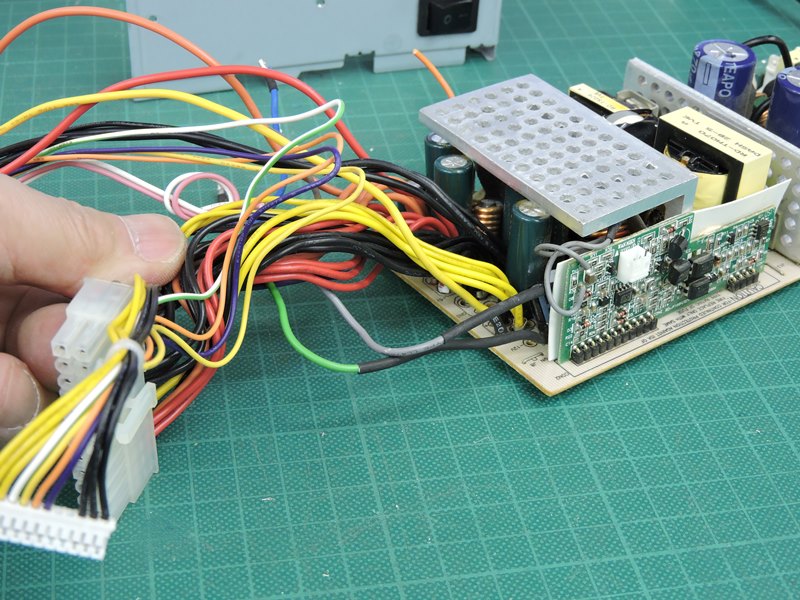

ハーネスの移植作業にかかります(白・ピンクを 除く)。コードの絡まりや位置関係に留意します。 |

全てのコードを接続し終わりました。ハーネスの引き 回しを考え一部のコードは延長(継ぎ足し)しました。 |

|

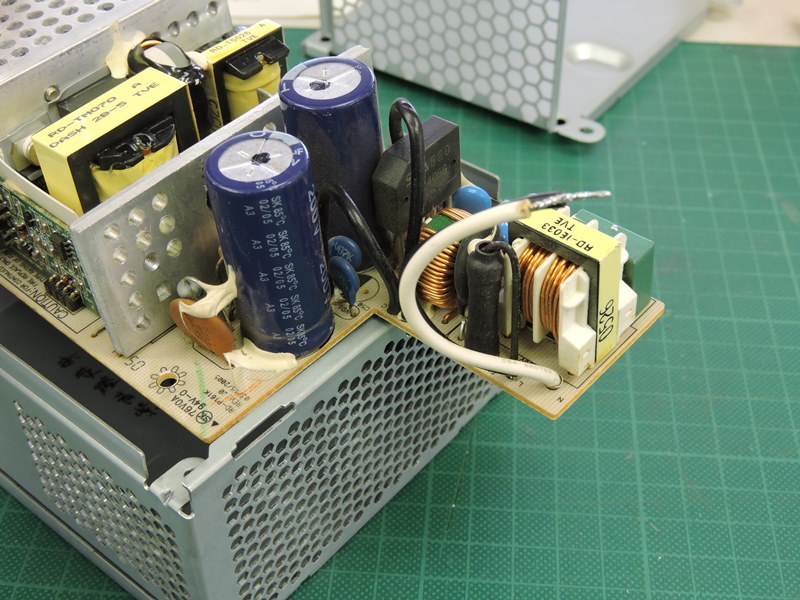

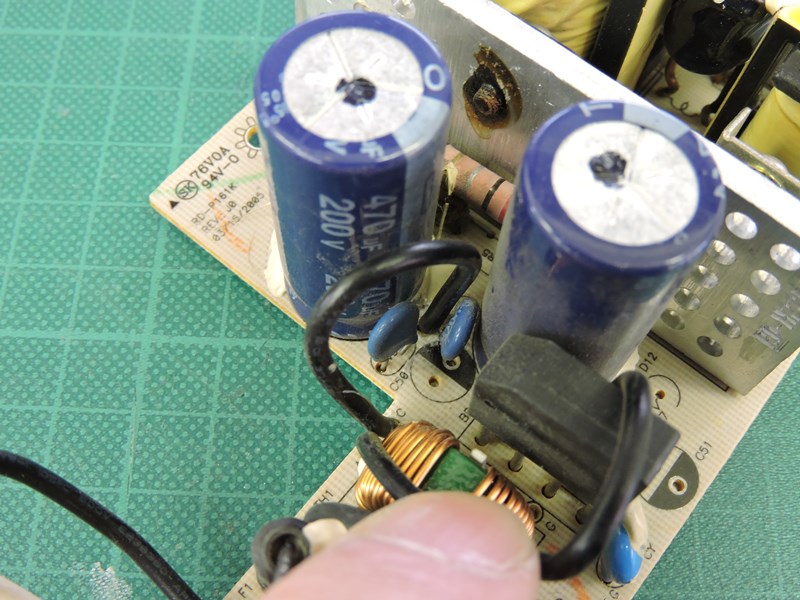

移植の上で大きな問題となるのが、 この基板の飛び出し部分です。 |

飛び出し部分の根元の様子を確認します。 境界を跨ぐパーツはセラコン1個だけです。 |

|

セラコンとランドによる接続を維持すれば、 飛び出し部分は切り離しても問題ありません。 |

電力の供給は、1本は切断されたランド、 もう1本はビニルコードによる配線です。 |

|

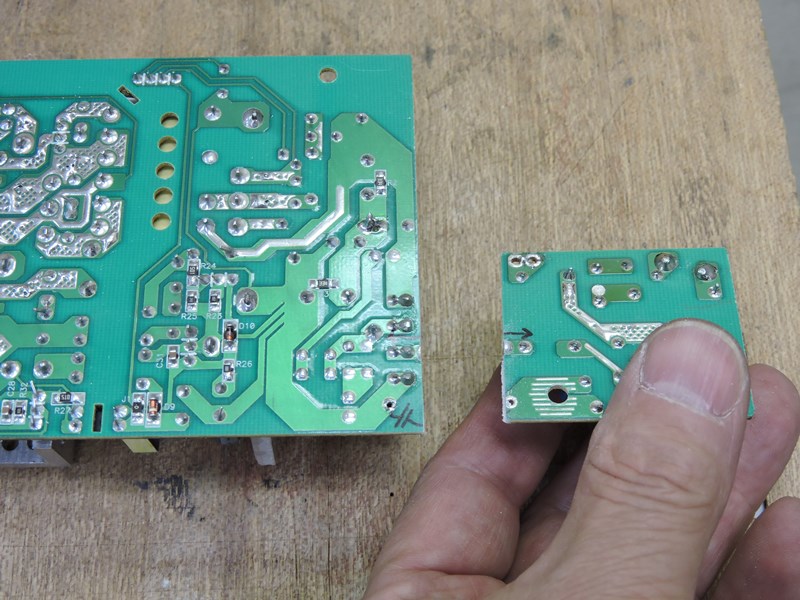

代替用の基板が2つに分割されました。 移植先での実装に目途が立って来ました。 |

移植先、元の電源ユニットケースに 代替用基板を収め、按配を見ます。 |

|

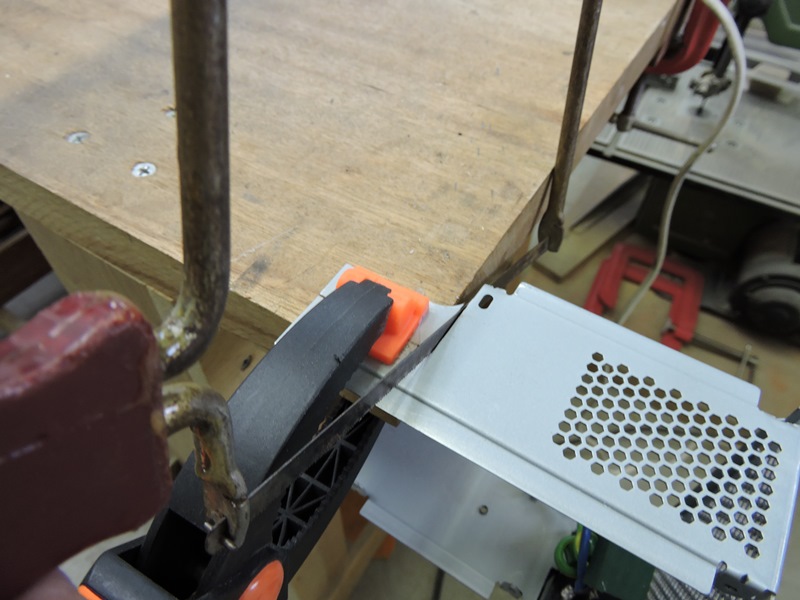

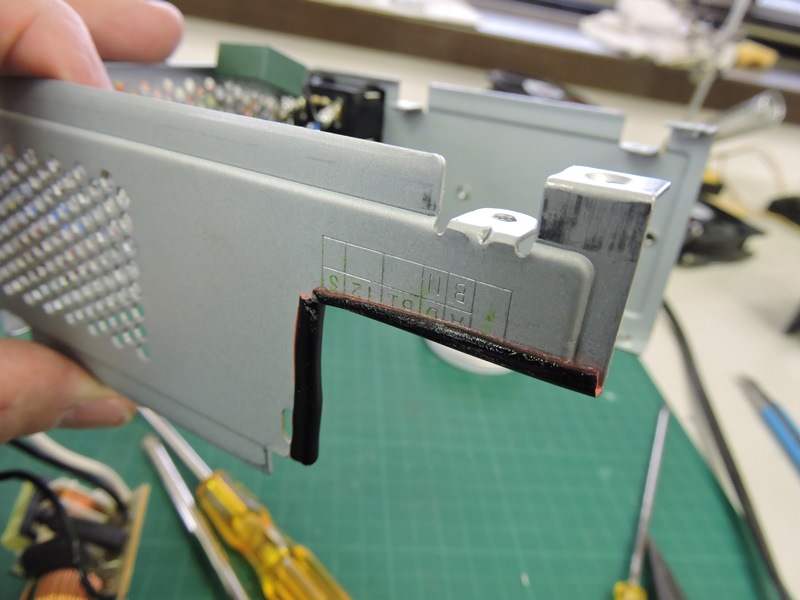

ハーネスの引き出し口が明らかに狭い ため、ケースを加工して拡大します。 |

||

金切り鋸で切り込みを入れます。ケースの 強度を確保するため、ほどほどにします。 |

2方向から切り込みを入れて 間口を四角形に拡大しました。 |

|

ケースの切り口でハーネス(ビニルコード)の 被覆を傷付け、短絡を引き起こす恐れがあります。 |

別途太めのビニルコードの被覆を 加工し、保護カバーを作ります。 |

|

被覆の一部を、カッターナイフで 軸方向に切り裂いておきます。 |

切り口に被せることでハーネスの 被覆は損傷の心配がなくなります。 |

|

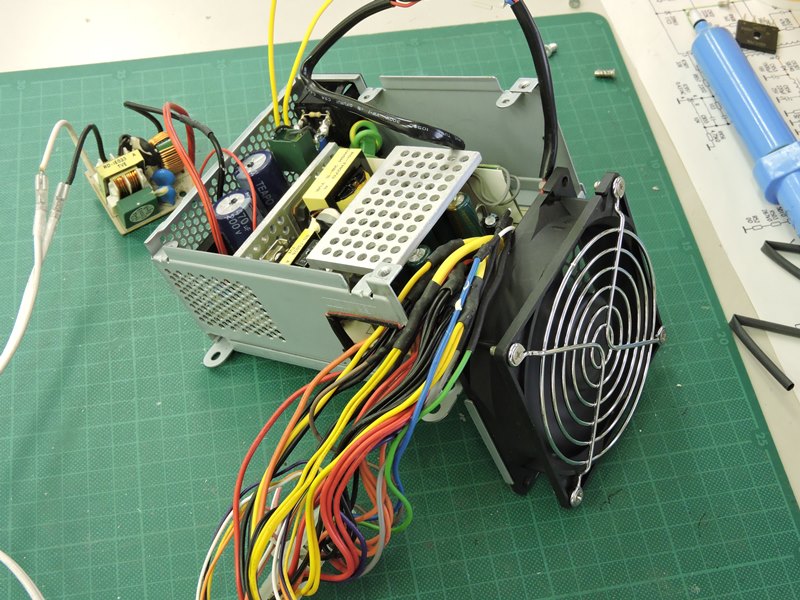

代替用基板をスペーサを介して元のケースにしっかりネジ止めします。ケース 内壁表面と十分なクリアランスがあるので、接触の危険性はありません。 |

||

切り離した基板と、電力供給ライン (2本)とセラコンを配線・接続します。 |

周りを囲むカバーを取り付けて見ます。 ケース内にまだ余裕があります。 |

|

ここに切り離した基板が収まりそうです。 ACソケットとの接続も配線済みです。 |

このスペース内でネジ止めは無理ですが、絶縁 保護材を含めて基板を押し込むことは可能です。 |

|

| ・電源ユニット実装、動作確認 | ||

クーリングファンを取り付けて通電してみます。 ファンが回転し各電圧が正常に出力されます。 |

ところで、白・ピンクのコードが放置されています。 BIOS起動時に「FANエラー」の表示が出ます。 |

|

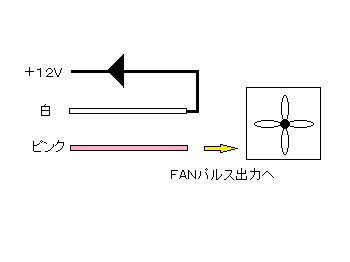

電源ユニット基板のパターンを調べると このような回路を構成しています。 |

ダイオードを介し電源ユニットの+12Vを引き出して白へ、 クーリングファンのパルス出力(青)をピンクへ接続します。 |

|

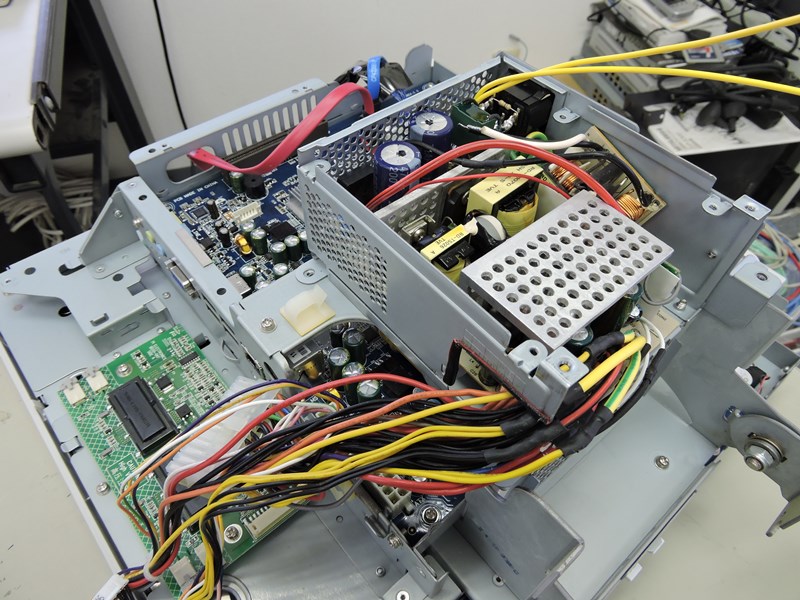

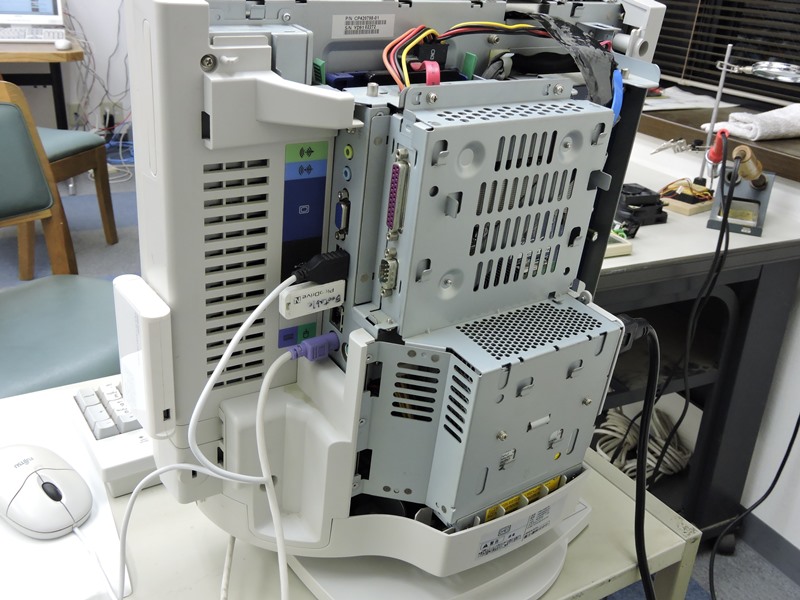

元の電源ユニットケースに回路基板を収めた状態でPC(K5270)に 一度載せて見ます。ハーネスの取り回し具合を慎重に確認します。 |

||

ハーネスを取り回し、コネクタを 各々の接続先に差し込みます。 |

クーリングファンともに電源ケースのカバーを取り 付けます。ケース内での配線の干渉に留意します。 |

|

電源投入後、BIOSが正常に起動しています。 「FANエラー」も表示されなくなりました。 |

||

撮り残しておいた写真を頼りに、本体を 元通りに正しく組み上げていきます。 |

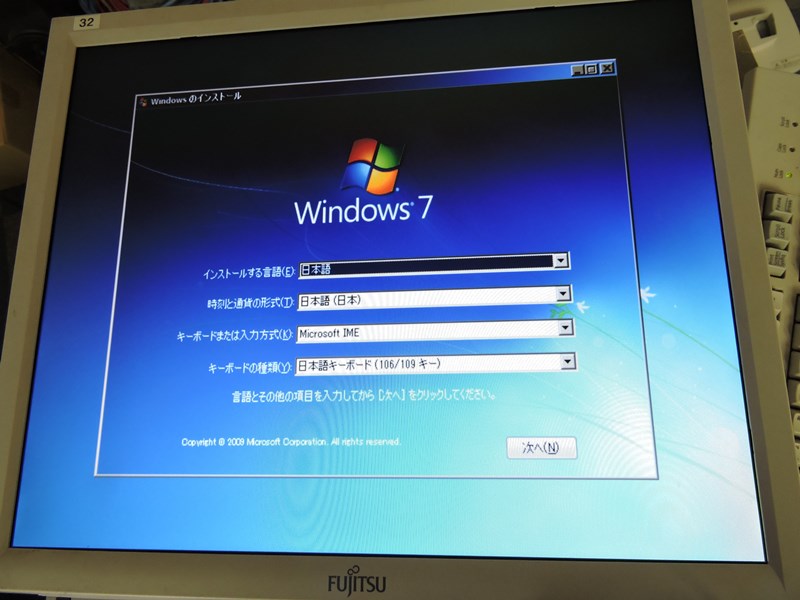

あらためてOSの再インストールを 行います。USBから起動させています。 |

|

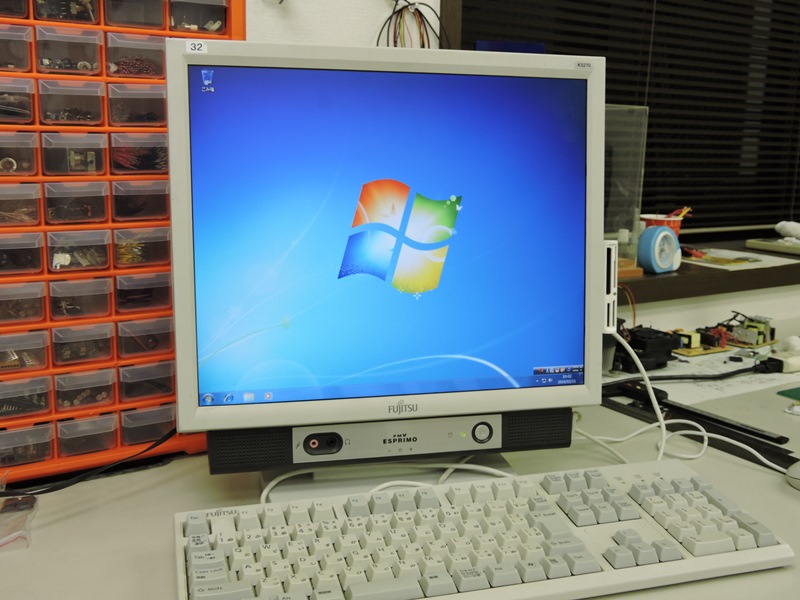

無事にセットアップが終了しました。メーカーの設計によりマッチングのとられた 電源ユニットではないため、長期間にわたり安定して動作するか不安が残ります。 そのため現在、工房内でランニングテスト中です。電源のON・OFF、24時間 程度の連続稼働、その後の発熱状態などを確認した上で学校へ納品します。 |

||

|

||