|

|

| ・beatspillの充電端子(2021.1.22) |

初めて手にする(私にとって)妙なものが工房に届きました。既に高齢者(65歳以上)と なった自分には訳が分からないものが沢山あります。ワイヤレススピーカーと呼ばれる 製品だそうで、WiFiやBluetoothで接続しスマートフォンなどの音楽を再生することが 出来ます。TechnicsやPioneer時代のおっさんには、これをスピーカーだと認めるのは 困難です。充電が出来なくなり、修理不能であれば捨ててもよいとおっしゃっています。 |

||

beatspillなる製品で、手にした瞬間に その品質の高さが伝わってきます。 |

Apple社の製品、ということも知りませんでした。お預かり したのはbeatspill2.0で、既に新モデルが出ています。 |

|

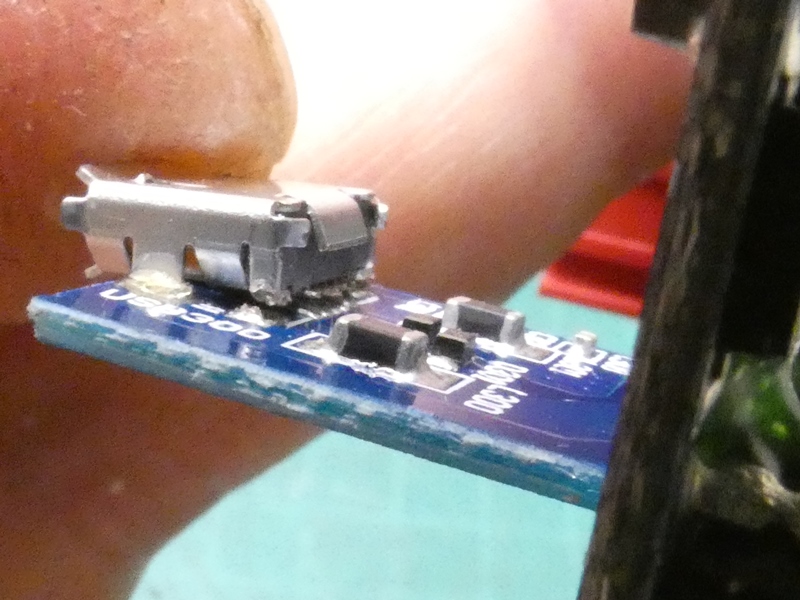

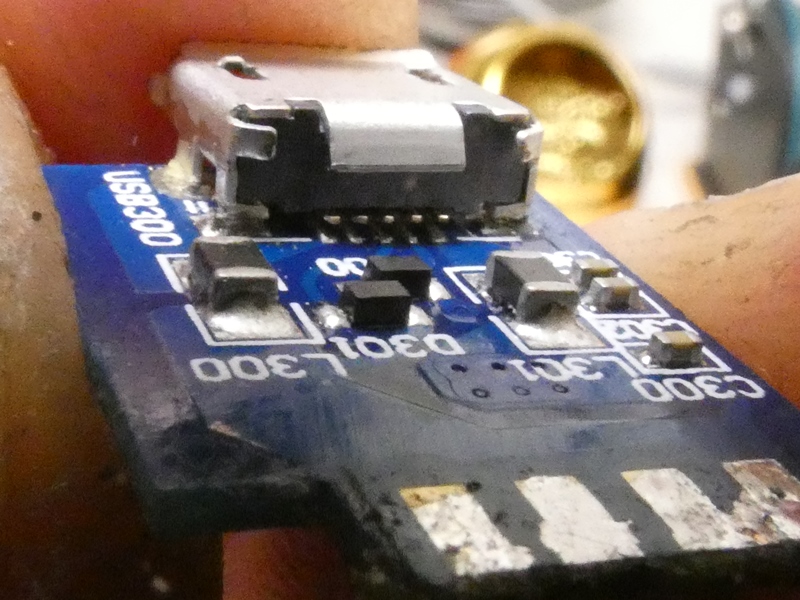

その充電用端子はといえば・・、悪名高い micro USB Type-Bが付いています。 |

内側の端子板を点検すると、内部で 破損しているようでぐらぐらします。 |

|

タブレットPCでUSB端子を修理したことが ありますが、非常に難度の高い作業です。 |

その時は、USB端子は修理できたのに PCの電源が入らない残念な結果に。 |

|

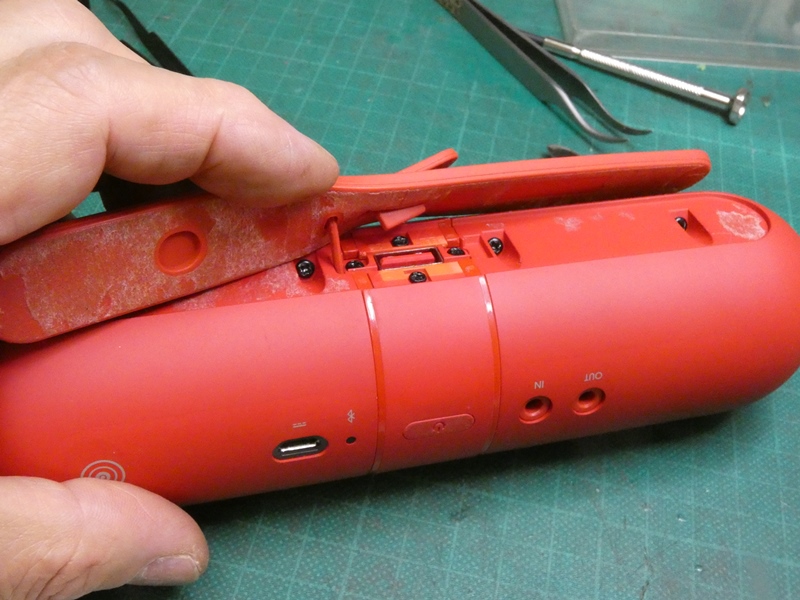

本体の分解を進めます。最初は分解のきっかけすら 分かりませんでしたが、ネット上に手順があります。 |

ゴム製カバーを引き剥がし、 隠れていた固定ネジを緩めます。 |

|

最初の2本を外すと、本体中央に巻き 付けられているベルトを起こせます。 |

無理をせず本体に沿わせ ながら引き抜きます。 |

|

音量を増減する押しボタン スイッチのカバーを外します。 |

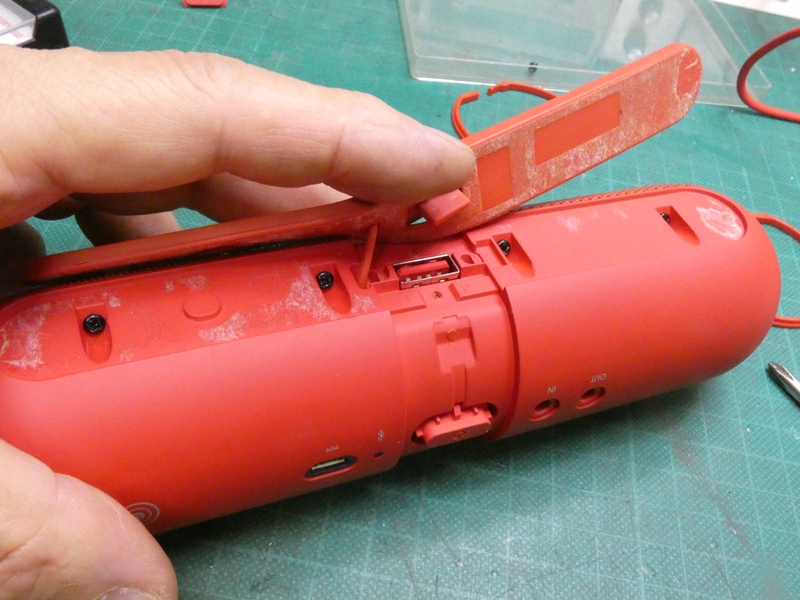

ソースとの優先接続用のUSBtype-A端子です。 その両側に化粧バンド固定用のネジがあります。 |

|

ネジを緩めると2本の化粧 バンドを外すことが出来ます。 |

引き剥がしたゴム製カバーの下に本体を 組み付けている4本のネジがあります。 |

|

ネジ穴の位置、その形状にも 成型品質の高さが感じられます。 |

ようやく本体が上下に分離します。精密な 勘合により両者は隙間なく合体します。 |

|

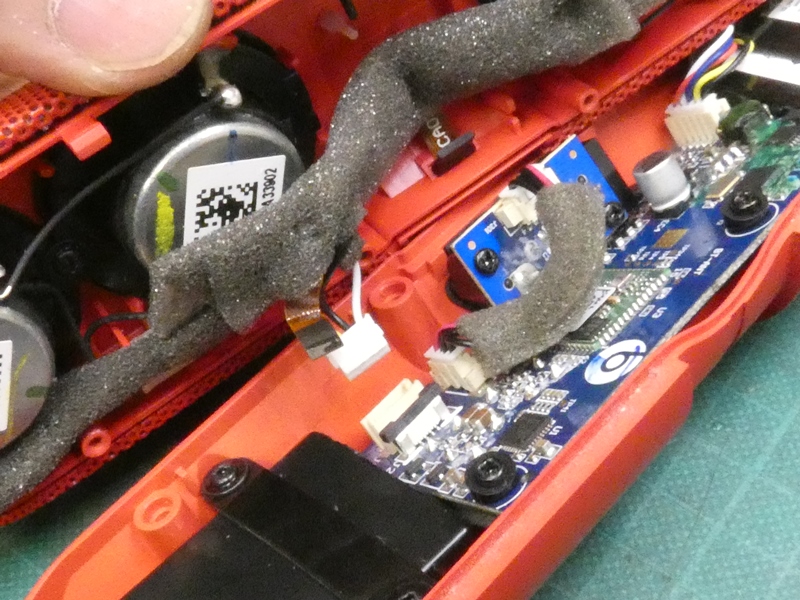

途中まで本体を分離したところで 2本のケーブル接続に気付きます。 |

フラットケーブル、コネクタ とも慎重に引き抜きます。 |

|

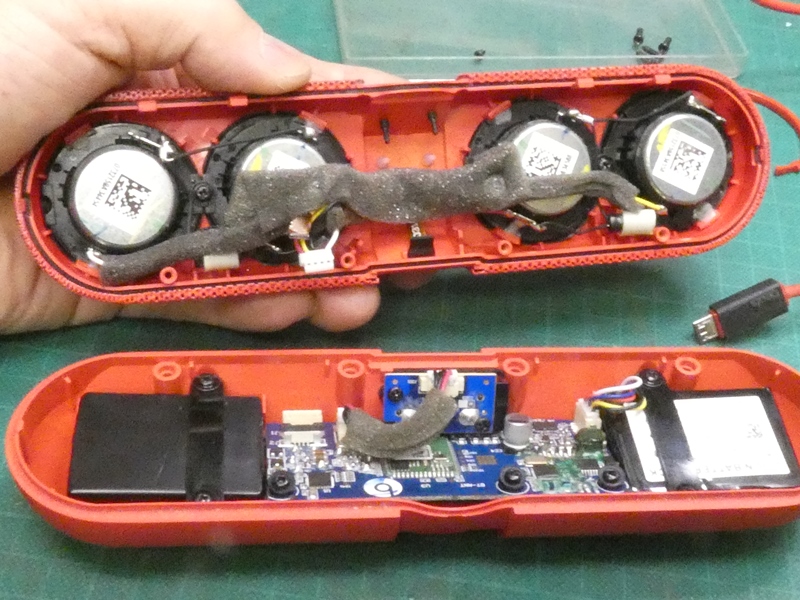

片側に4個構成のスピーカーユニット、反対側に回路基板と 2個のバッテリーが組み込まれています。実に精巧な作りです。 スピーカーは口径に対して大型で磁力の強そうなマグネットを 備え、見た目以上に本体を重くしているのはこのためです。 |

||

破損したUSB端子はこの基板の 裏側にあります。基板を取り外します。 |

USBtype-A端子は回路基板上に含めることが出来ず 別の小型基板を用意してケーブル接続されています。 |

|

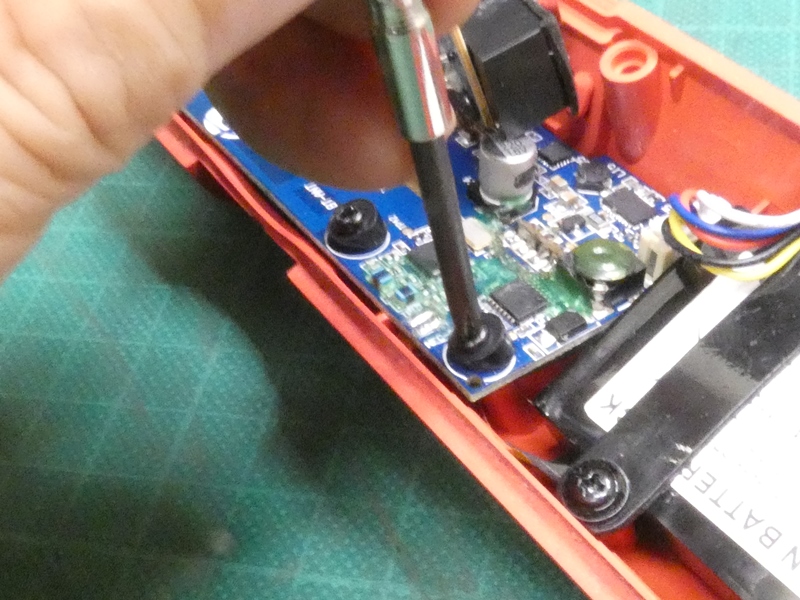

小型基板は差し込んであるだけです。 回路基板を固定しているネジを緩めます。 |

基板を固定する本体内面の傾斜に合わせ、 ネジを固定する角度をセットするワッシャです。 |

|

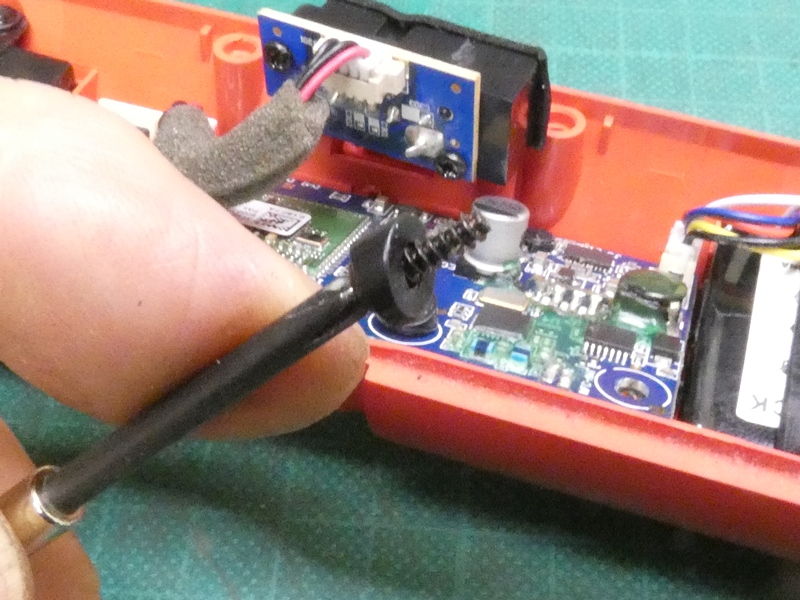

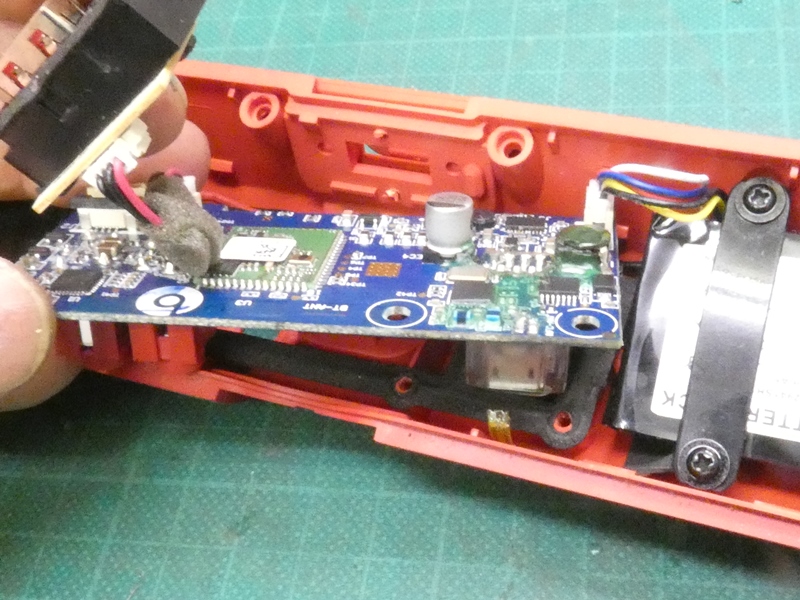

回路基板を引き出します。コネクタを介して バッテリーとケーブルで接続されています。 |

コネクタを引き抜くと、回路基板が 本体から完全に分離します。 |

|

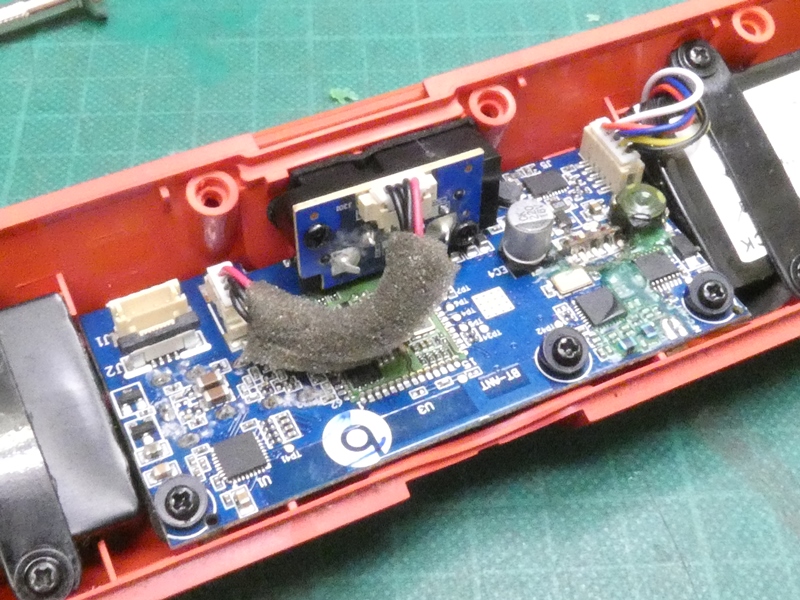

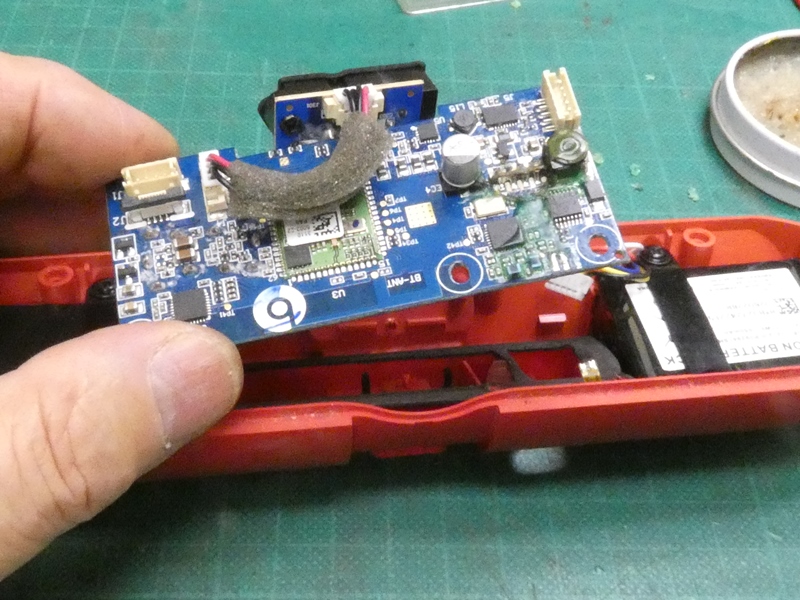

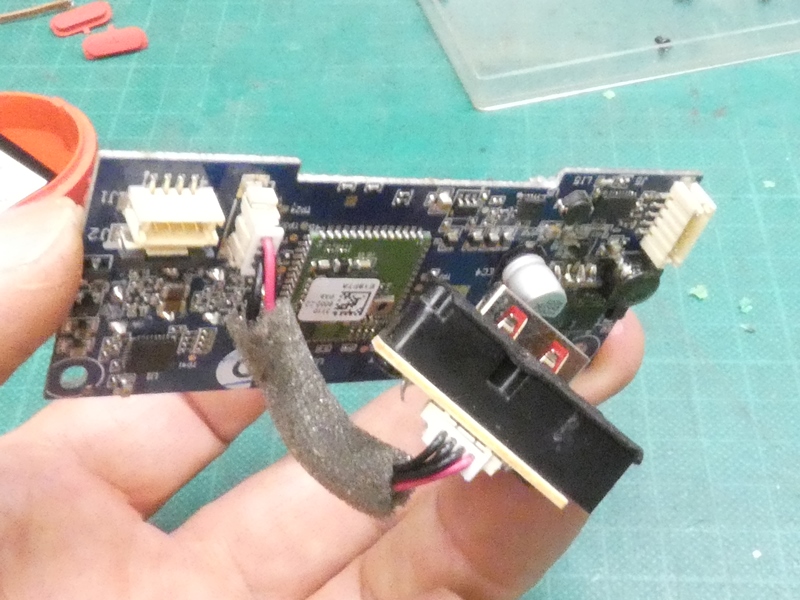

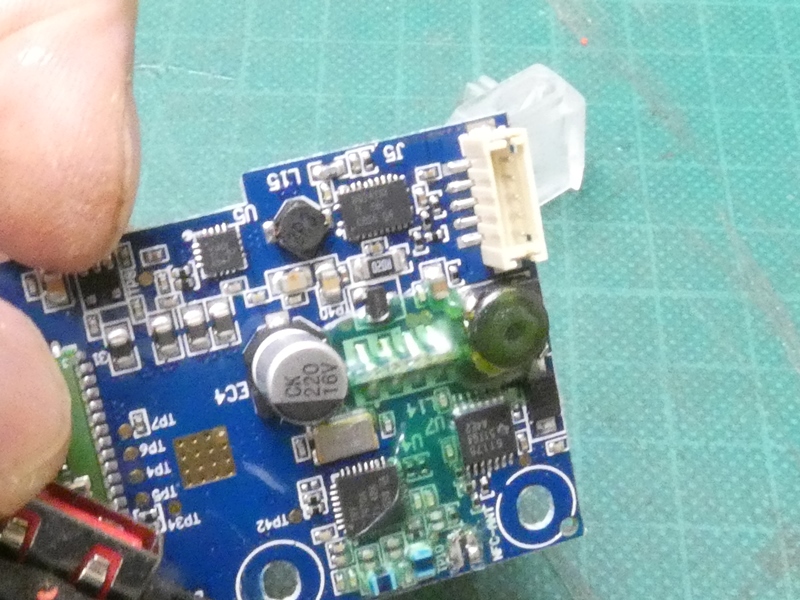

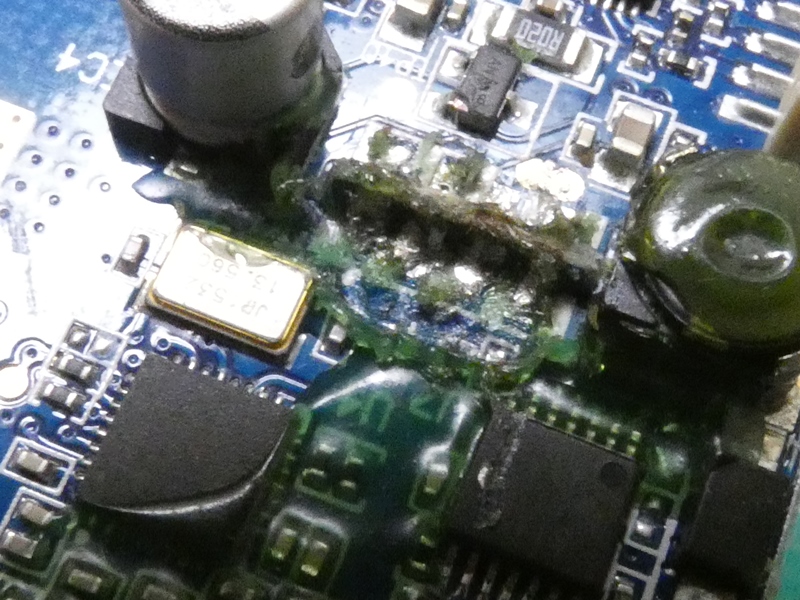

Apple社が作る(作らせる?)製品らしく 高密度で高品質な回路基板です。 |

タブレットPCやスマートフォン並みの SMD(表面実装部品)が多用された基板です。 |

|

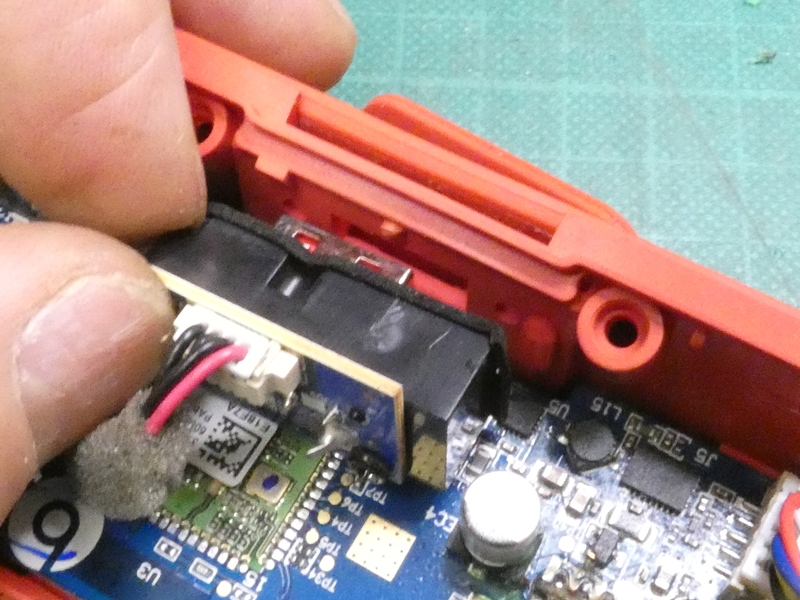

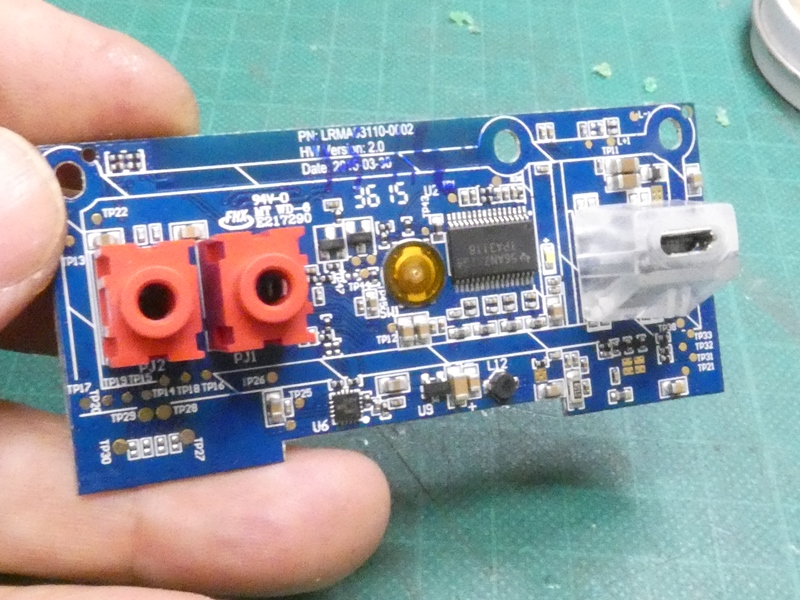

基板の裏側(実装時の下側)です。左側に赤色樹脂製のアナログ入出力端子、 そして右側にプロセッサチップと問題のmicro USBtype-B端子が見えます。 壊れているとはいえUSB端子には樹脂製の補強カバーが取り付けられています。 |

||

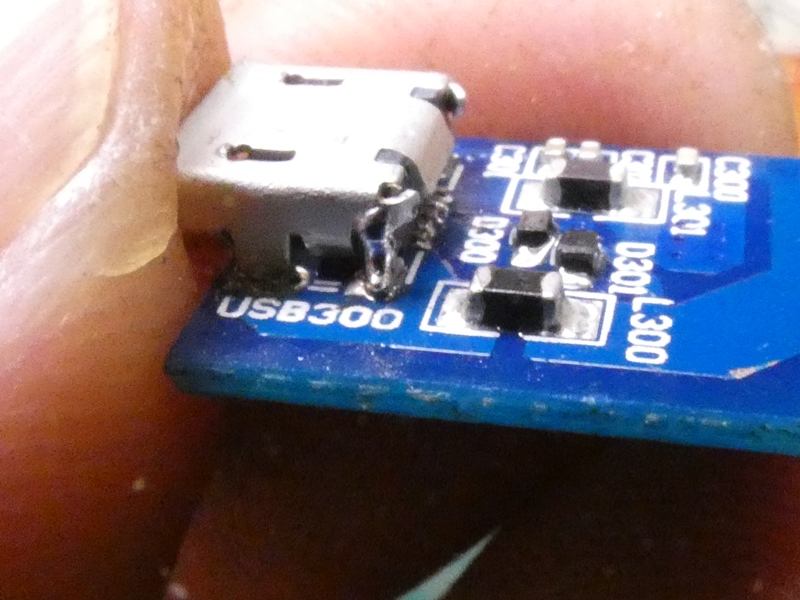

充電プラグの抜き差しに対し、補強カバーはあまり 役立たなかっということでしょうか、取り外します。 |

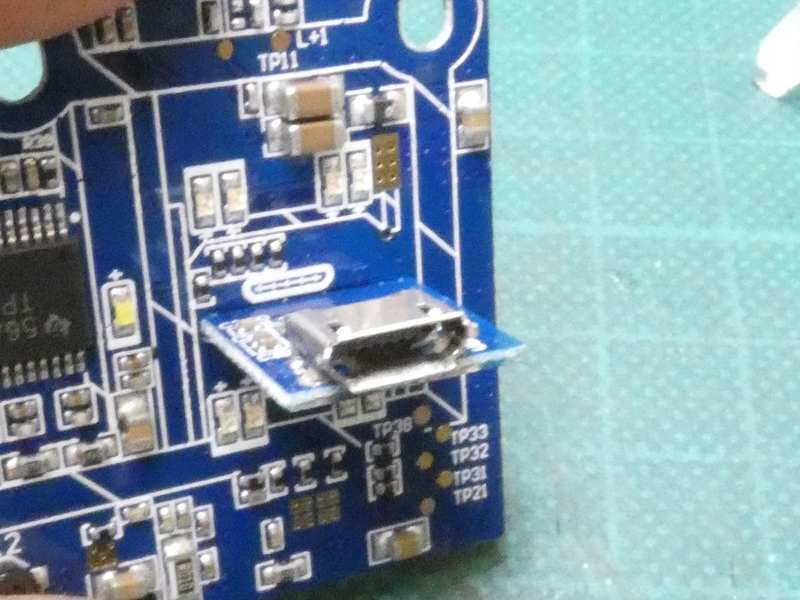

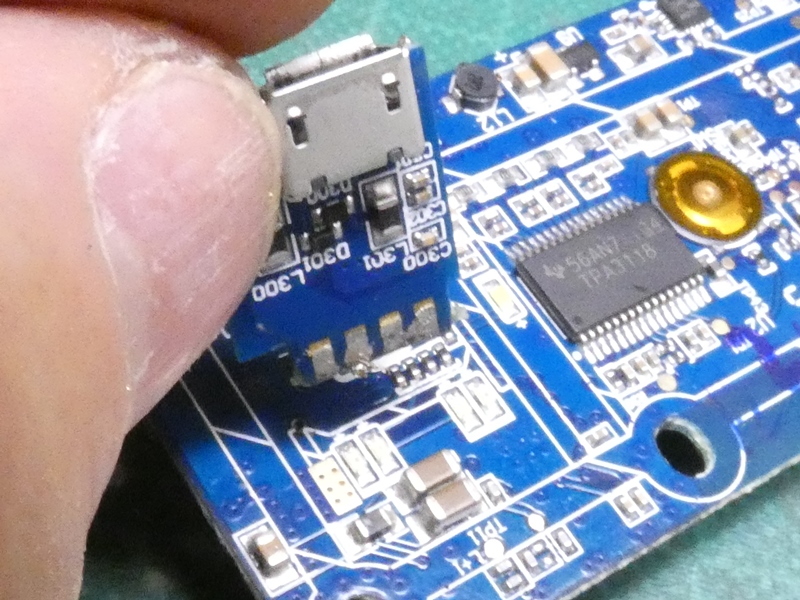

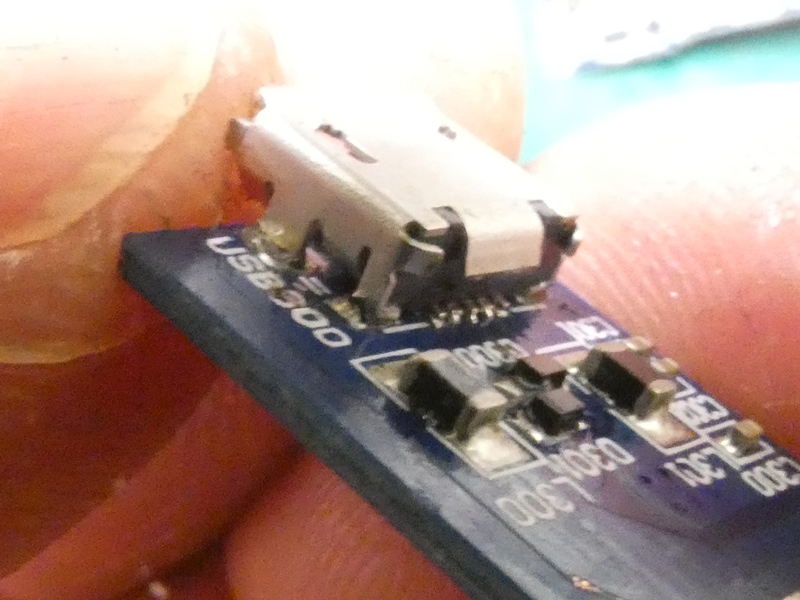

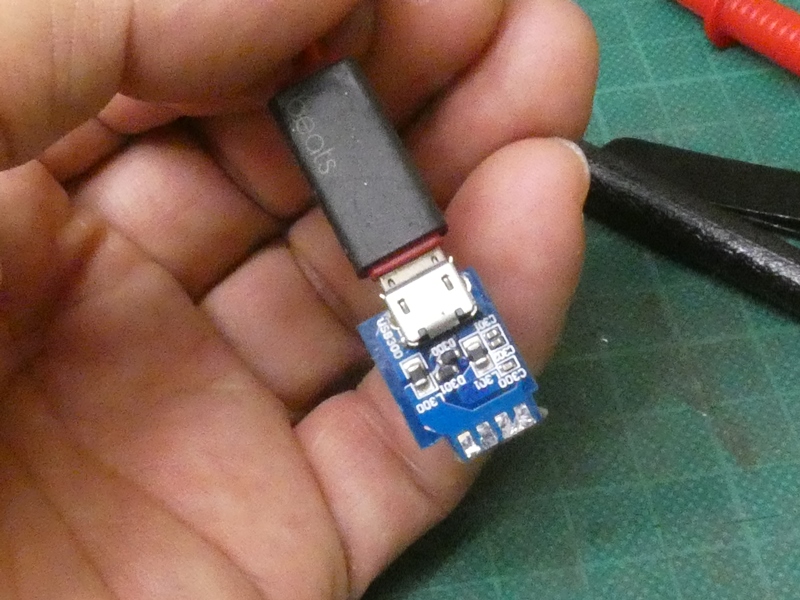

micro USBtype-B端子が露わになりました。取り 付け方向を変えるため補助基板が使われています。 |

|

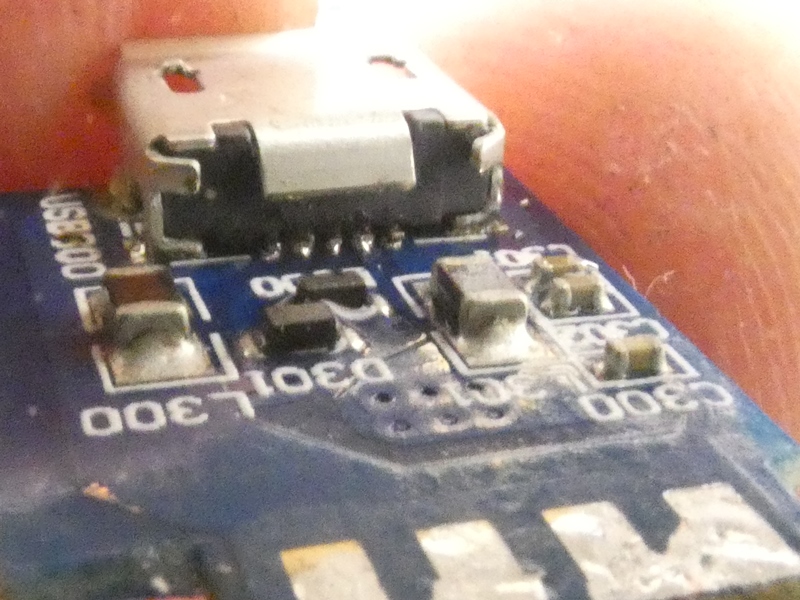

USB端子は小型の補助基板に固定し、あらためて補助基板を 回路基板に取り付けることで方向を変えています。みるからに 強度がなさそうな実装です。本当に壊れているのでしょうか? |

||

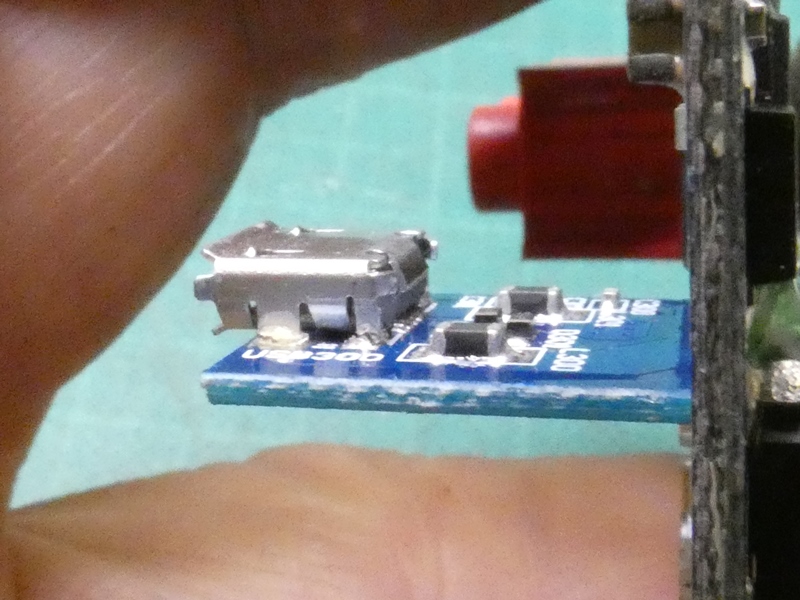

USB端子の端に指をかけてみると、奥側が浮き上がります。5本の信号用端子と その両側にあるフレームの足、全てが基板から剥がれています。半田付けがこのように 簡単に剥がれるものでしょうか・・、USB端子とはいえ組み立て工場の自動ソルダーで 精密に半田付けされます。使用される半田量が厳密に(最小限に)管理されているので 手作業による半田付けよりも層厚が極端に薄く、強度が出ないのではないでしょうか。 |

||

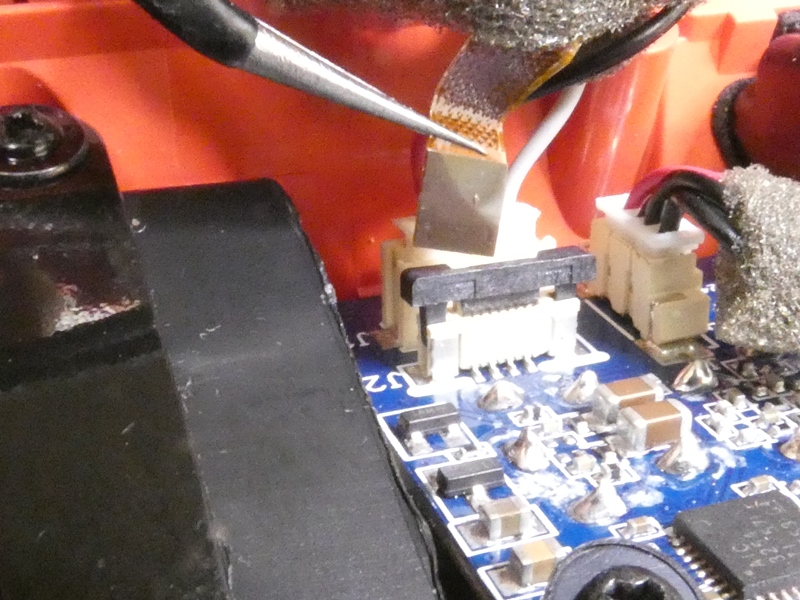

さて、補助基板が介在するためUSBの信号端子部分に 手が届きません。いったん取り外す必要があります。 |

回路基板との半田接続部分は何か粘着性の コーティング樹脂でがっちり覆われています。 |

|

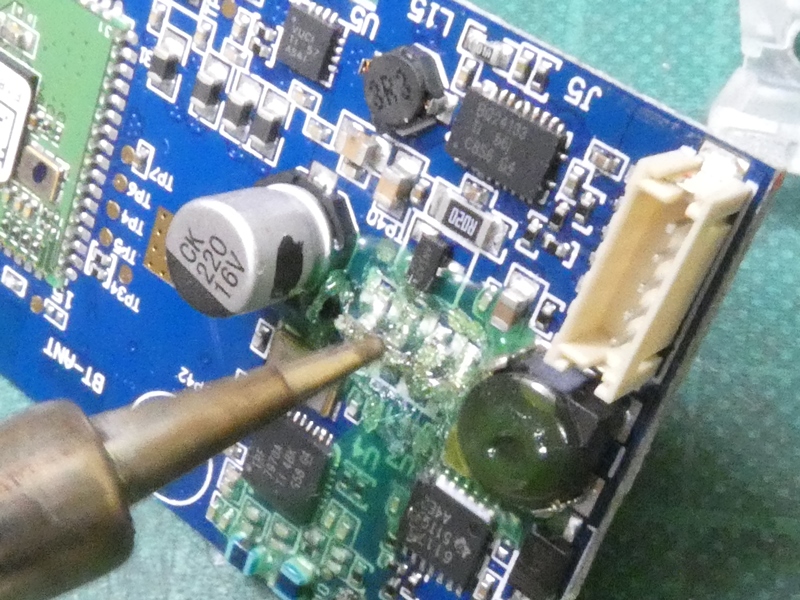

このコーティング樹脂が予想外に強力です。引き剥がすことも 削ることも出来ず、半田ごての熱で溶かしながら取り除きます。 |

ようやく接続端子の半田付け部分が出て来ました。 盛られている半田を出来るだけ吸い取ります。 |

|

補助基板の両面に端子があり、半田付けを 徐々に解除しながら補助基板を引き抜きます。 |

補助基板が差し込まれているスリット です。上下に接続端子が並んでいます。 |

|

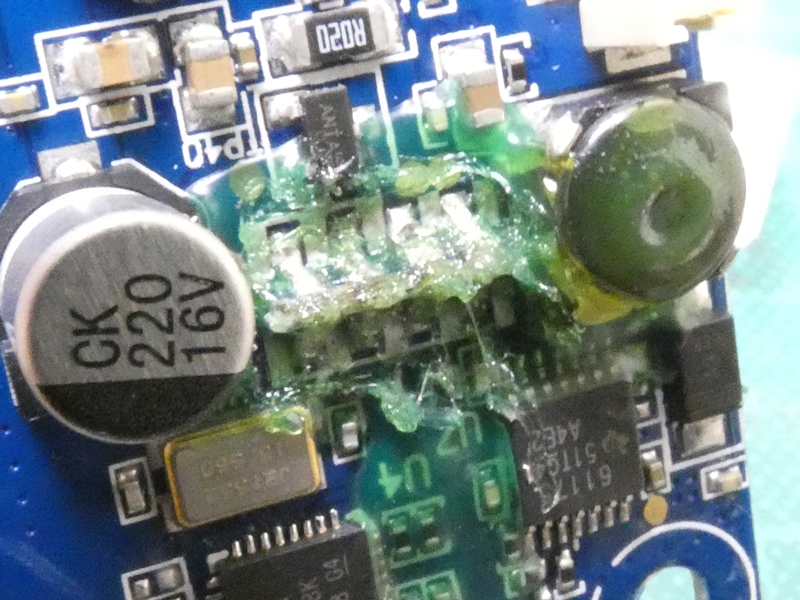

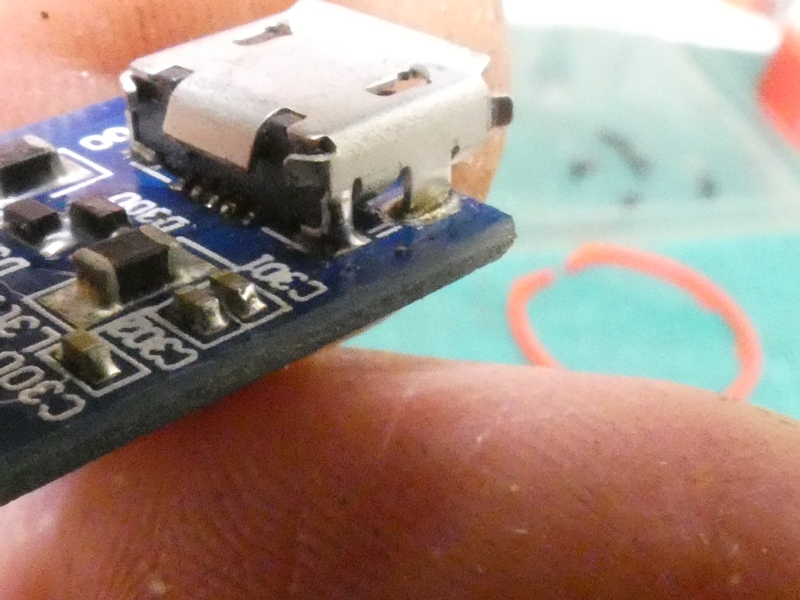

回路基板から分離した補助基板です。信号用端子が完全に離れている ことが分かります。この方向からであれば何とか半田ごてを入れられそう です。しかし、並みの半田ごてではとても作業できそうにない狭さです。 |

||

|

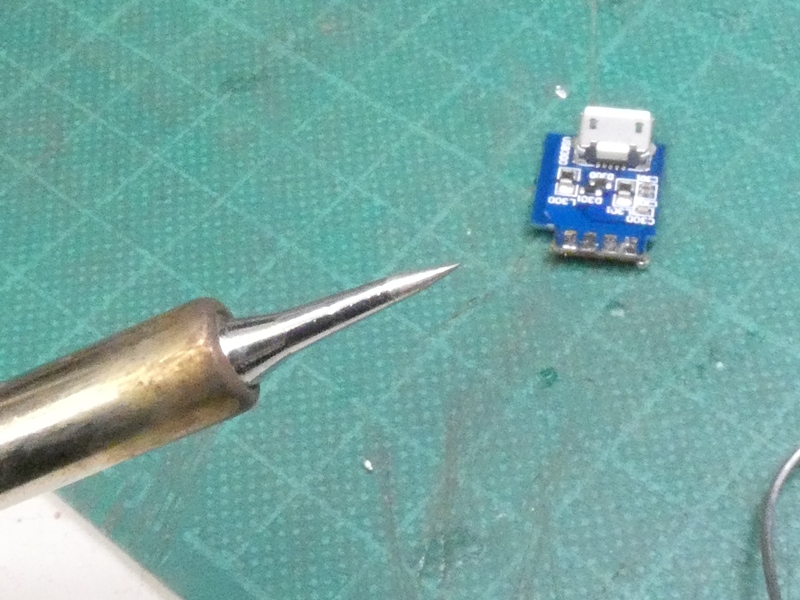

実は工房ではこの年明けから新しい半田ごてを使用しています。セラミック ヒーターと自動温度調節機能を備えた、しかも格安の製品です。自動温度 調節は、こて先の温度が上がり過ぎないようにすることよりも、作業による 温度低下を食い止める働きが重要です。熱が奪われかけるとヒータ電流が 瞬間的に増加するので、こて先の温度変化がかなり小さくて済みます。 |

||

狭い隙間で作業するため先端の細いこて先を使用します。 熱容量が小さいので自動温度調節機能が効果を発揮します。 |

少量のフラックスを塗りつけてから、5本の信号用端子に 一息で熱を加えます。油断すると隣同士を短絡させます。 |

|

上手く・・・行ったようです! ルーペを使って確認すると、信号用 端子に5本とも半田がまとわりついています。すぐ手前に表面実装 されているチップ部品(TR)も、こて先が触れた痕もなく無事のようです。 |

||

信号用端子はそれ自体にほとんど強度があり ません。両側を支える金属フレームも固定します。 |

左右とも半田を盛り付けて しっかり補強します。 |

|

実際に修復できているのか、USB プラグを差し込んで確認します。 |

補助基板側に電圧が出ています。 信号用端子の接続は修復できたようです。 |

|

基板を元通りに組み上げ、本体に取り 付けた状態で動作確認してみます。 |

さすがにApple社の製品です。充電が開始 されるとプラグの根元が赤く点灯します。 |

|

この小さなプラグの内部にLEDが組み込まれています。どこまで高品質に こだわるのでしょうか・・・USB端子が簡単に壊れなければの話ですが。 |

||

本体を組み上げたところで、本来の機能を動作確認します。スマートフォンとBluetoothで接続し 実際に音楽を送り込んでみます。Bluetooth接続が完了すると、充電ソケット隣の白色LEDが 点灯します。相互のリンクはほとんど瞬時で、どこか(ト〇タ)のカーナビとは格段の違いです。 音楽再生が始まった瞬間、その音量、音場(音の広がり)、艶やかな中高音域と迫力のある 低音域に度肝を抜かれます。手の平に乗るでかい風邪薬のカプセル(だからPill?)の印象が 目に焼き付いているので、卓袱台をひっくり返されるほどの驚きです。世の中にはいつの間にか こんな凄いものが広まっていたとは・・。しかし、故障でお困りの際は守谷工房へご用命下さい。 |

||

|

||