|

|

| ・フィルムコンサートの記憶(2020.8.9) |

ひと目でこの製品が何かお分かりになる方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。 レトロ感溢れるこの逸品は、かつてのスライド映写機(スライドプロジェクター)です。 「幻灯機」と呼ばれていたこともあり、スライドを1枚ずつ手差ししながらスクリーンに 映し出すものです。写真を拡大して大勢で一緒に観賞するために作られたものです。 |

||

ところでスライドとは、ネガではなくポジフィルムを装填する ことで撮影される写真で、1枚ずつマウントに収められています。 |

昭和の後期にはデザインも洗練され、スライドも専用の マガジンに装填して連続再生できるようになっていました。 |

|

|

スライドとスライド映写機には、もう50年も前の高校時代の思い出があります。風景を水平方向に 4分割して撮影したスライド作品を用意し、バックのオーディオ装置から音楽を流しながら、4台の プロジェクターが4面のスクリーンに映し出す迫力ある映像を楽しんでもらう・・、それは高3時の 文化祭クラス企画「フィルムコンサート」でした。プロジェクター4台で4名のオペレーターが必要で、 大学受験を目前にリハーサルから公開本番まで辛抱強く付き合ってくれたクラスの友人たちを 今でも忘れません。また、プロジェクターを同時に4台も確保する(借り出す)ことが難しく、一時的に 旧型の代替機で凌がねばならないことがありました。実はその1台が、冒頭写真の修理品と同型 だったのです。さらに、当時のスライド数百枚は古びたとはいえ今も保管しており、数年前にフィルム スキャナーを使ってその一部をデジタル化することに成功しました。色が褪せたりカビが付着した ものもありますが、デジタル処理はそれらをかなり改善してくれます。取り込んだスライドをプレゼン ツールで「スライドショー」にまとめると、それは50年前の「フィルムコンサート」そのものです。 その1本をYoutubeにアップしました。昭和47年頃、地下鉄が開業した札幌市内の風景です。 |

||

思い出話に付き合わせてしまい 済みません。修理の経過に戻ります。 |

時代を感じさせるも、丁寧に作られた 木製のケースに収められています。 |

|

ケースを兼ねた外箱の上半分が バックル金具により脱着出来ます。 |

投影レンズが倒れた状態で収められて います。使用時に引き起こします。 |

|

投影レンズの下から出てきたツマミは 本体の傾斜を変える高さ調整用です。 |

ランプハウスの出口部分に、スライドを保持 する金属フレームが取り付けられています。 |

|

ランプハウス上部は排熱のため開放構造です。ランプの 周囲は遮熱のため金属部品で2重にシールドされています。 |

投影用ランプの頭部が見えます。ハロゲンランプ ・・のはずはなく、タングステンランプでしょうか。 |

|

問題は「プロジェクターが点灯しない」ですが、電源コードがこの有様では 点灯するしないどころか通電自体が非常に危険です。少なくとも50年は 経過していると思われる電源コードが、ボロボロに劣化しています。 |

||

幸いなことに投影ランプは切れていません。 電源コードは完全に交換が必要です。 |

電源は本体底部から入り、ランプの電極に 接続されています。底板を取り外します。 |

|

外した底板にランプのソケット、および集光レンズが 付いた外側の遮熱シールドが固定されています。 |

電源コードを途中で切断し、ランプ周りを取り出します。 コード被覆が剥がれ芯線が露出している部分もあります。 |

|

外側の遮熱シールドを外します。 底板にネジ固定されています。 |

遮熱シールドの内部にランプと ソケットが収められています。 |

|

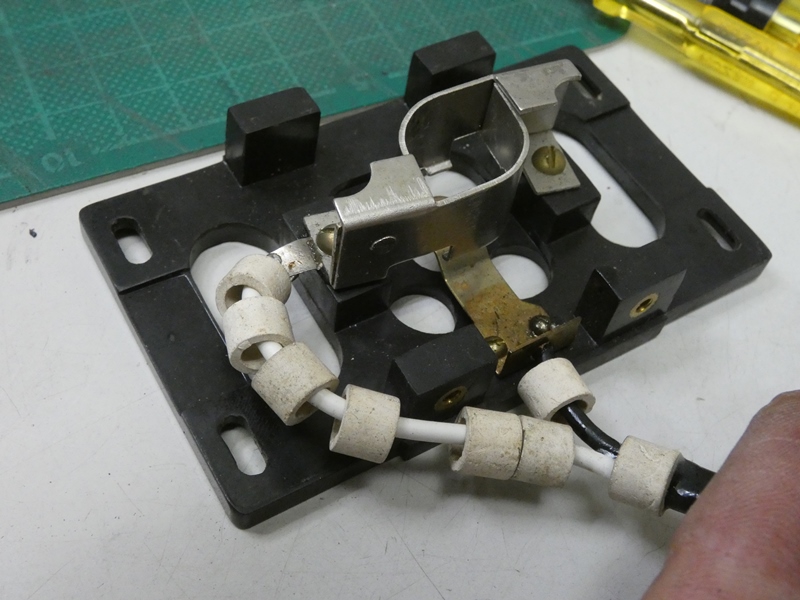

シールドの周囲やソケット近くはとりわけ高温になるので 電源コードにセラミック製のスリーブを通してあります。 |

電源スイッチを分解してみます。何とか コードが接続されていますが・・、危険です。 |

|

交換用の電源コードを選びます。一応電熱器具用の容量の大きいものですが、 内外被覆ともビニル製なので高温に晒されて軟化しないかやや心配です。 |

||

元のコードと同じようにセラミック製 スリーブ(再利用)を通します。 |

スリーブが移動しないよう瞬間 接着剤で簡単に固定します。 |

|

耐熱電線を使用すれば安心ですが、元の コードもビニル被覆だったので大丈夫でしょう。 |

ソケットの電極に半田付けします。おそらく 現在の安全基準には適合しないでしょう。 |

|

遮熱シールドを取り付けてみます。セラミック製 スリーブによりビニルコードは直接接触しません。 |

それでも、やはり心配が残ります。いったん分解して ビニルコードを熱収縮チューブで保護することにします。 |

|

再度、コードをソケットの電極に接続します。 隙間が出ないようスリーブを配置します。 |

遮熱シールドの周囲に、電源 コードをほど良く取り回します。 |

|

電源コードの途中に入る中間スイッチです。元のコードを全て取り除き、新しい 電源コードを接続します。圧着金具を使用したいところですが、ケース内に 収まりそうにありません。昔ながらの方式で、芯線で輪を作り半田上げします。 |

||

固定ネジをしっかり締め付けます。 電極接点は特に傷んでないようです。 |

電源コードの中間、元と同じ位置に 中間スイッチを取り付けました。 |

|

投影ランプのON・OFFは正常に機能します。電源コードを交換するだけの 簡単な修理でしたが、作業中は50年前の思い出に浸りっぱなしでした。 |

||

スライド映写機と同梱されて いたもう1件の修理品です。 |

スライドを1枚ずつ差し込んで 点検するためのビューアです。 |

|

ポップアップしたガラス面に、背後から照明されたスライドが 映し出される仕組みです。スライドの仕上がりを確認することが 出来ます。バックライトとなる電球が点灯しないそうです。 |

||

乾電池からの配線が切れているか、どこかに 接触不良があるか、あるいは電球切れでしょう。 |

単純な機能の割に、各部とも金属 部品が多用された精緻な造りです。 |

|

底面カバーを開けると、左右に乾電池ホルダー、 散乱スクリーンの手前に豆電球があります。 |

電球は切れていません。乾電池ホルダー からの配線も特に問題ありません。 |

|

ポップアップに連動してどこかで 電源をON・OFFしているようです。 |

この隙間の奥にスイッチとなる電極が取り付けられて おり、可動側の電極金具が固着しているようです。 |

|

電極の可動性を回復させるには、本体を分解してスイッチが組み込まれている 隙間にアクセスする必要があります。先述したように、単純な機能に対して 非常に巧妙で精緻な構造をしており、分解・組み立てとも手間取ります。 |

||

何とか修理を終えました。電極に手が届いた時点で、研磨と注油のみで機能は 回復しました。パーツとパーツの組み合わせが厳密で、例えばネジ穴にほとんど 遊びがなく、ツメの篏合も調整の余地がありません。製造には熟練した組立工 (職人)が必要で、ラインで大量生産された製品ではないようです。生産技術が 進化してくる以前の、熟練工によって手作りされていた頃のテイストを感じます。 |

||

|

||