|

|

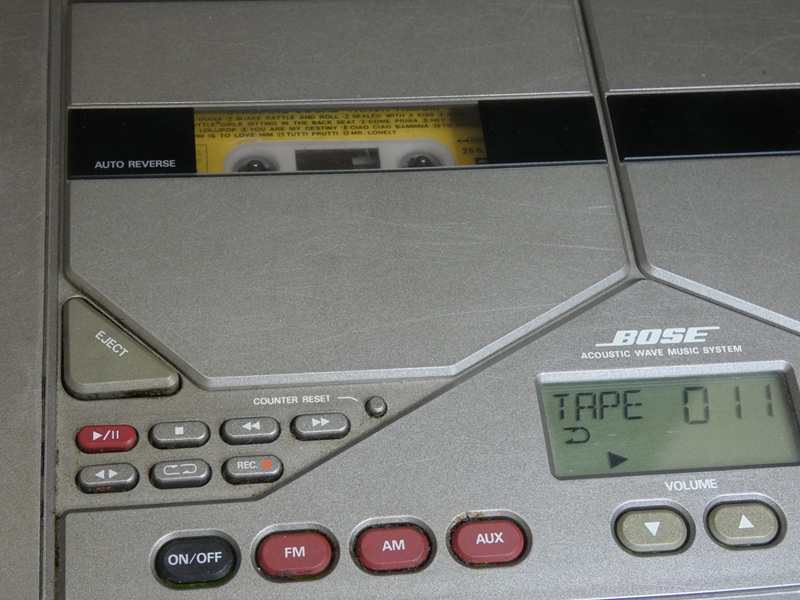

| ・AWMカセットデッキの常習的トラブル(2024.5.25) |

BOSE社製AWM(Accustic Wave Music)の修理依頼が ほぼ定期的に入ってきます。CDの再生不良と並び多いのが カセットデッキの不調です。これまでの修理経験から、その 不具合には共通点があり、少し前までは完全にお手上げで 修理不能だった問題に、今回は抜本的な解決策を講じます。 |

||

AWMのカセットデッキはオートリバース 機能を備えるなかなか贅沢な仕様です。 |

多くのAWMでボタンを操作しても テープの再生が開始されません。 |

|

再生方向の変更が機能せず、内部から 機構の作動音が聞こえるだけです。 |

カセットカバーを開けてみると、ヘッド ブロックが上下すらしてないようです。 |

|

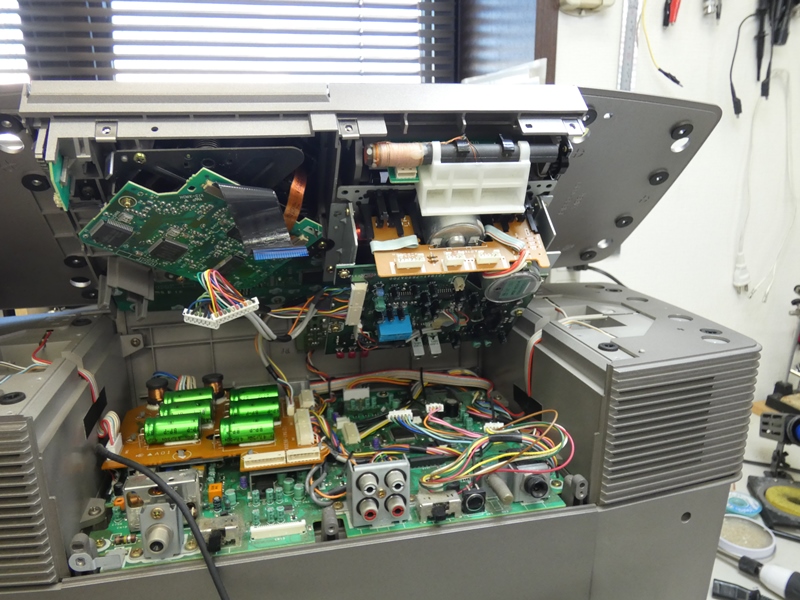

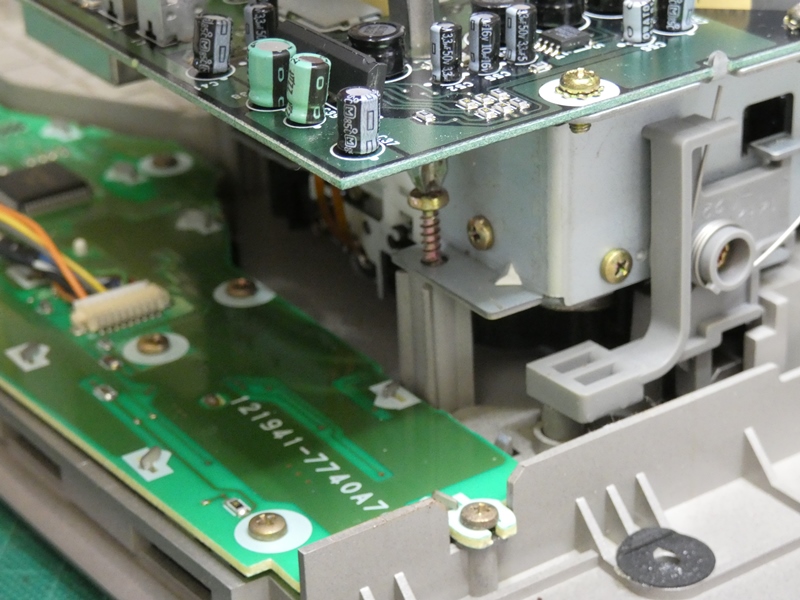

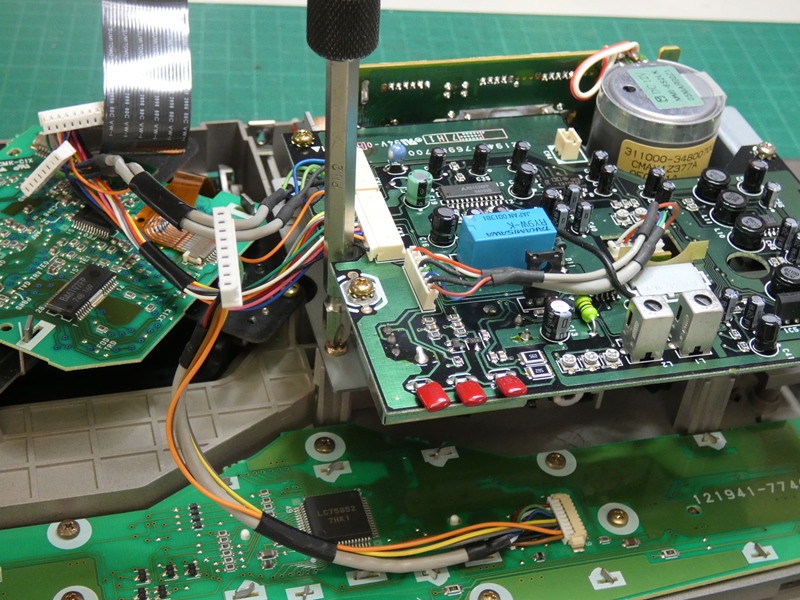

AWMの分解にはすっかり慣れました。CDドライブや カセットデッキを実装する上カバーを丸ごと外します。 |

||

本体後方から見て右側のほぼ 半分がカセットデッキ部です。 |

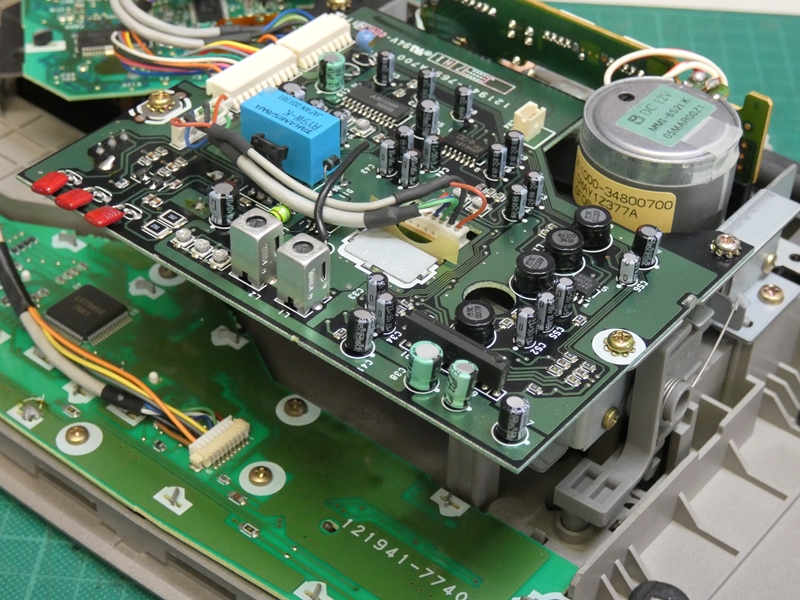

上カバーにネジ固定されている ので、ネジを緩めて外します。 |

|

樹脂製カバーに対して4本の タップネジが使われています。 |

1本は回路基板の下に隠れていますが、 基板にドライバーを通す穴が開いています。 |

|

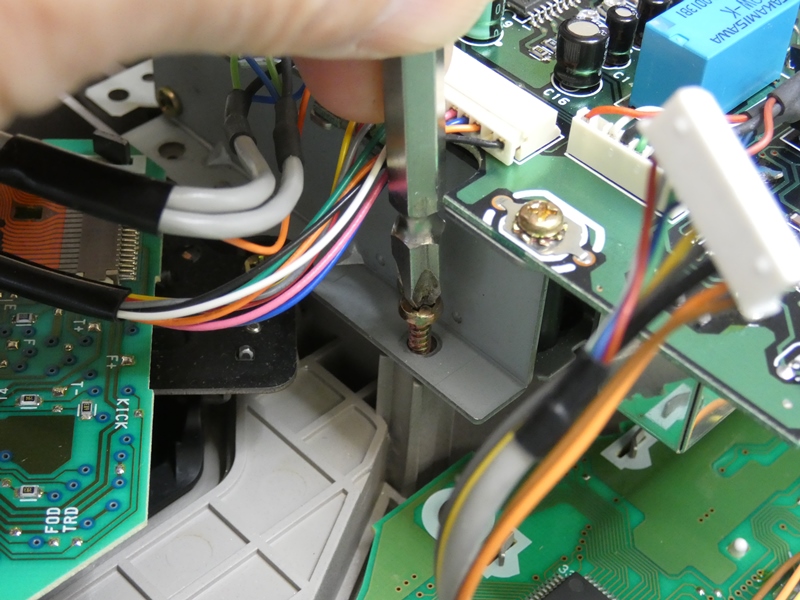

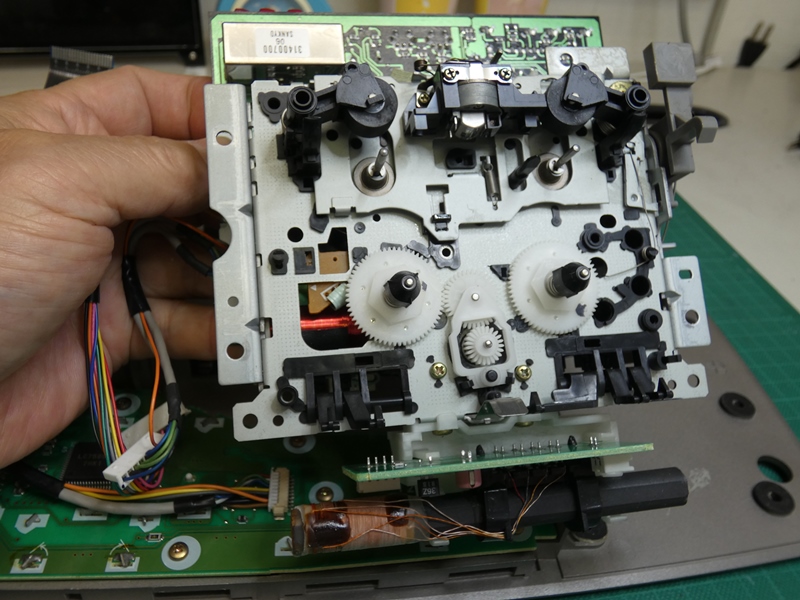

機構の制御系と録再信号系のケーブル (コネクタ)を外し、デッキを取り出します。 |

反転させると上面のカセットテープ ホルダー(ヘッドブロック)側が見えます。 |

|

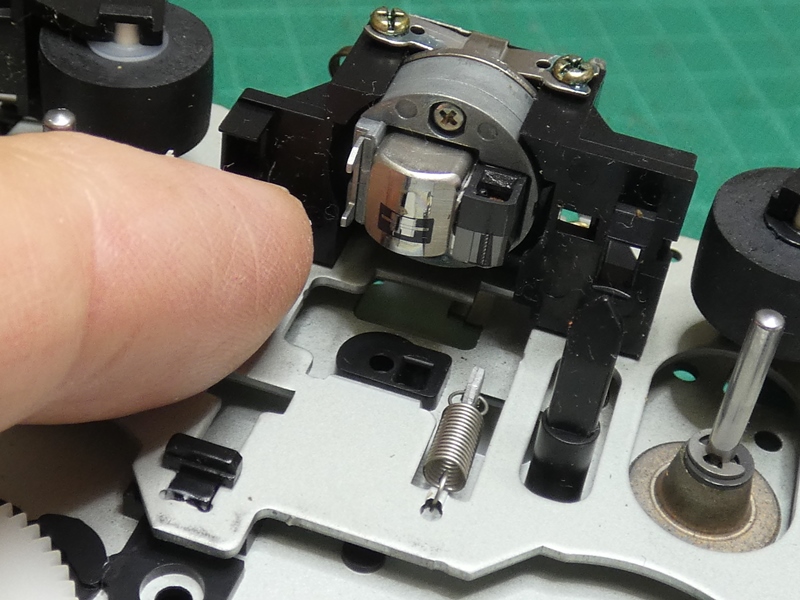

正常ならばヘッドブロックを手で 押し上げることができるはずですが、 |

何かにロックされているのか、ピンチローラーが キャプスタンに接触することもできません。 |

|

反対方向からも確認してみます。 ヘッドブロックが固着したままです。 |

再生方向に対応するピンチローラーが キャプスタン位置まで移動するはずです。 |

|

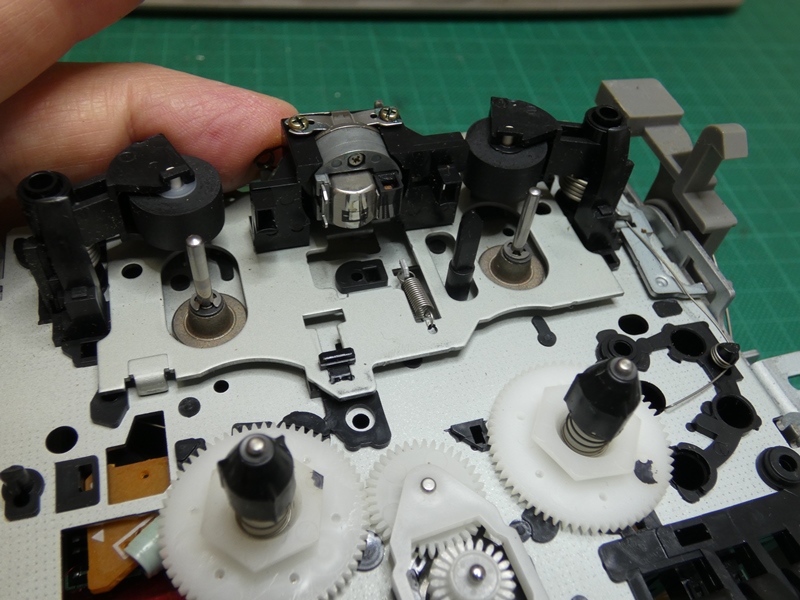

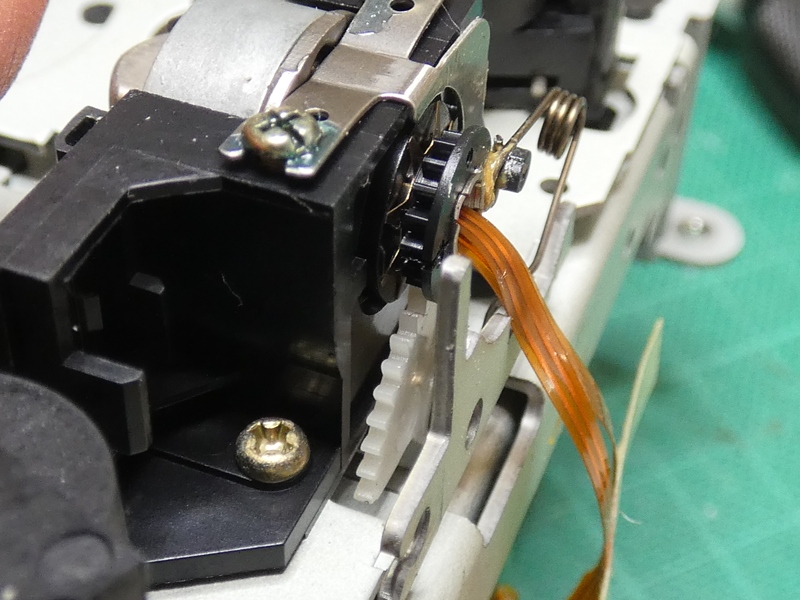

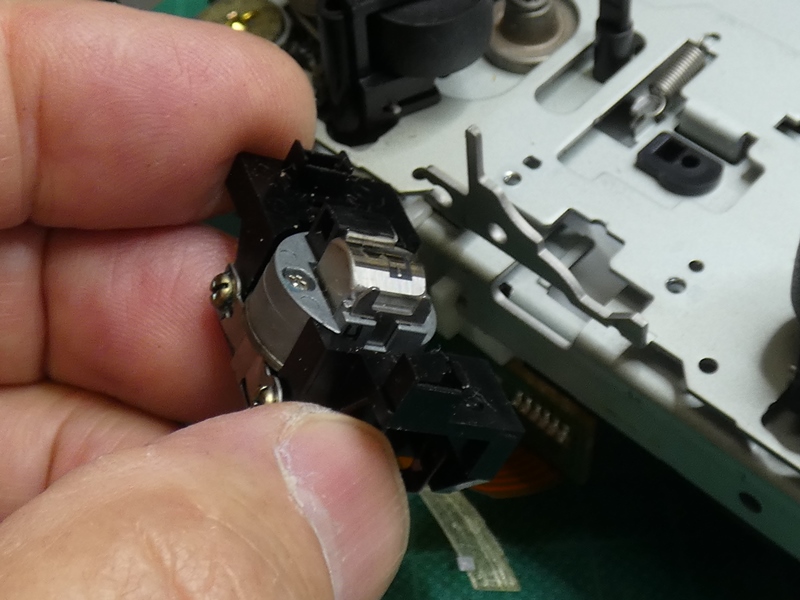

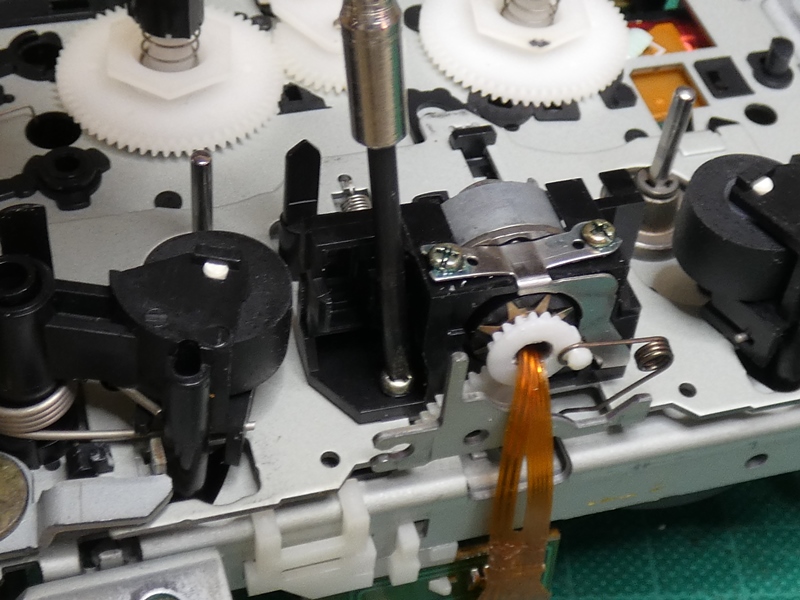

AWMカセットデッキのオートリバースは、再生方向に より180度回転する特殊なヘッドが実現しています。 円形のダイキャスト製ベースにヘッドが取り付けられて いて、ベースの回転によりヘッドも正確に回転します。 |

||

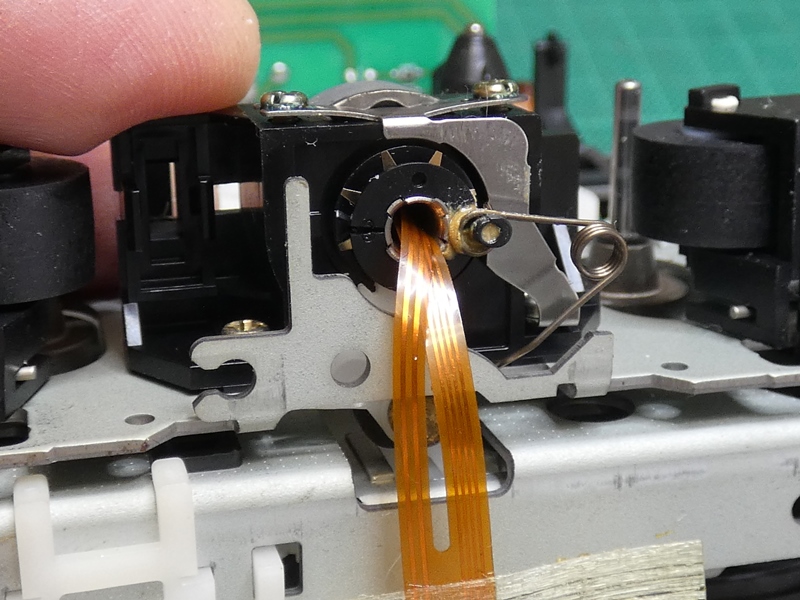

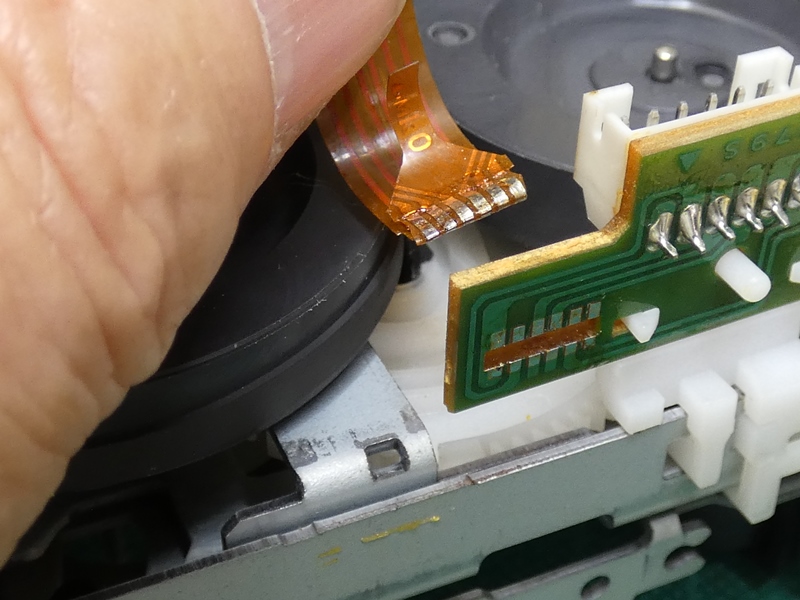

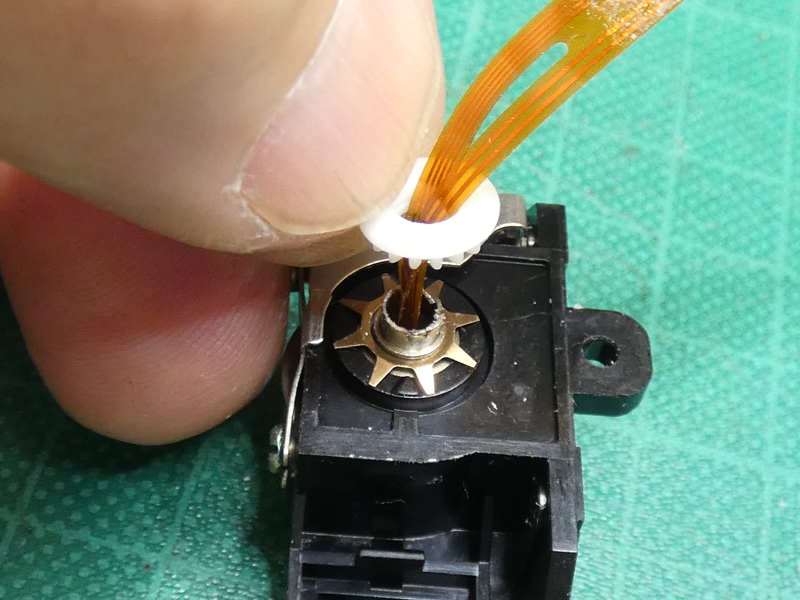

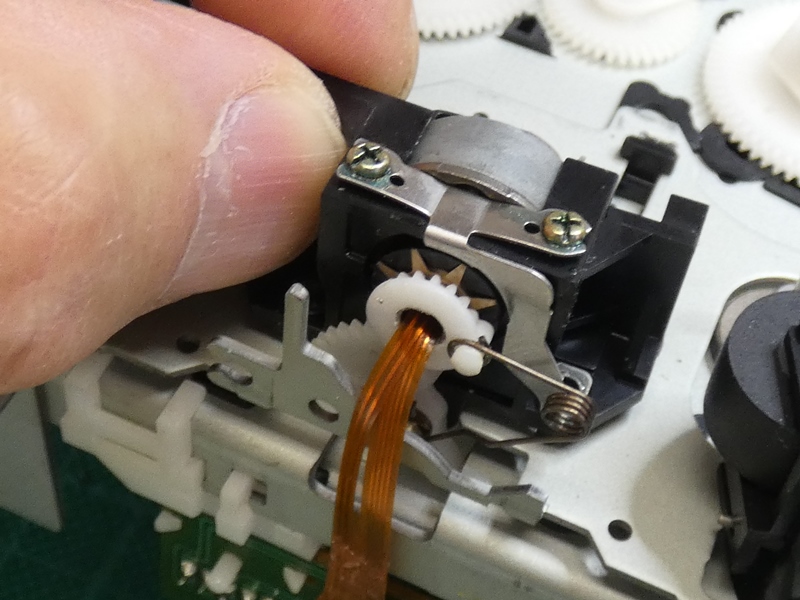

ヘッドに接続する信号線には、頻繁な回転に対応 するため柔軟なフィルム配線が使われています。 |

円形ベースを貫通して後方に引き出されて います。ヘッドが回転するたび捻れて追随します。 |

|

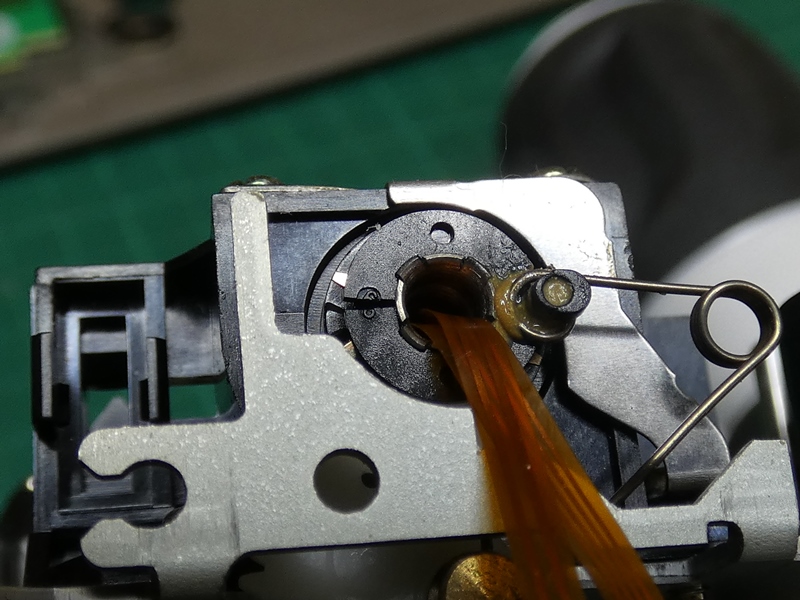

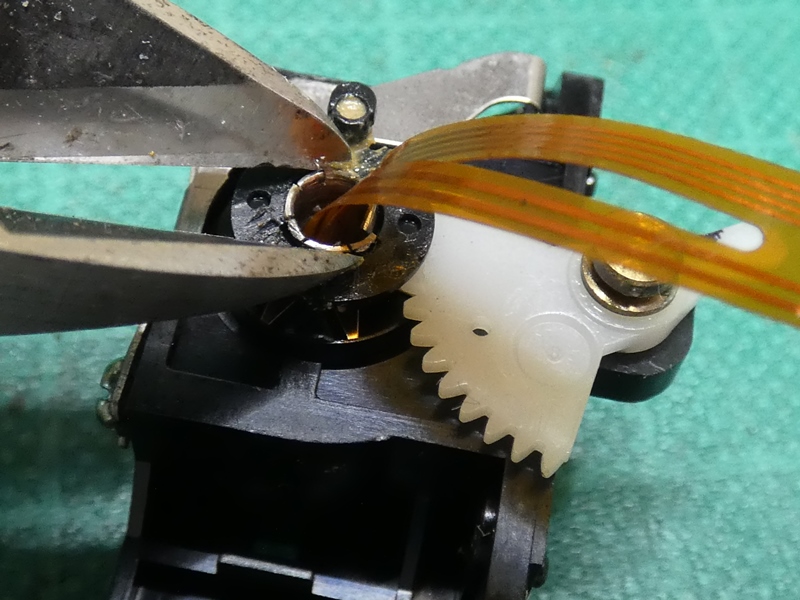

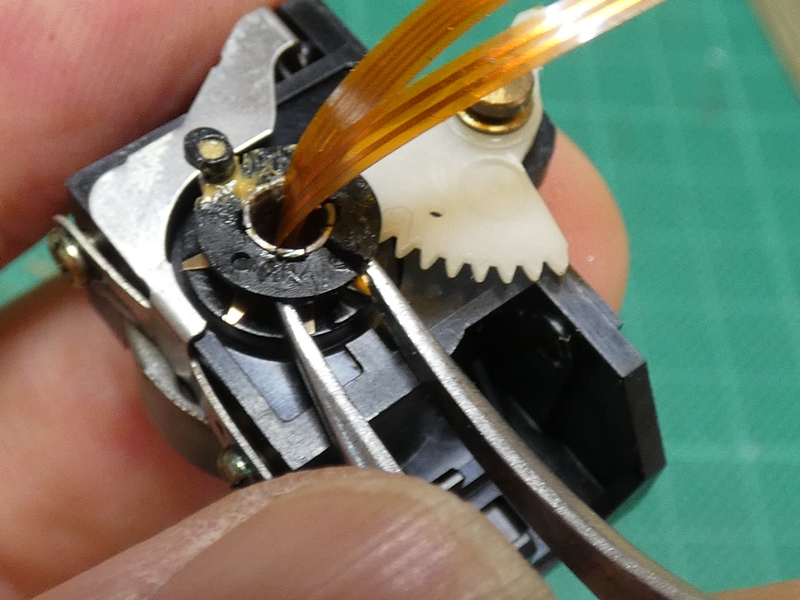

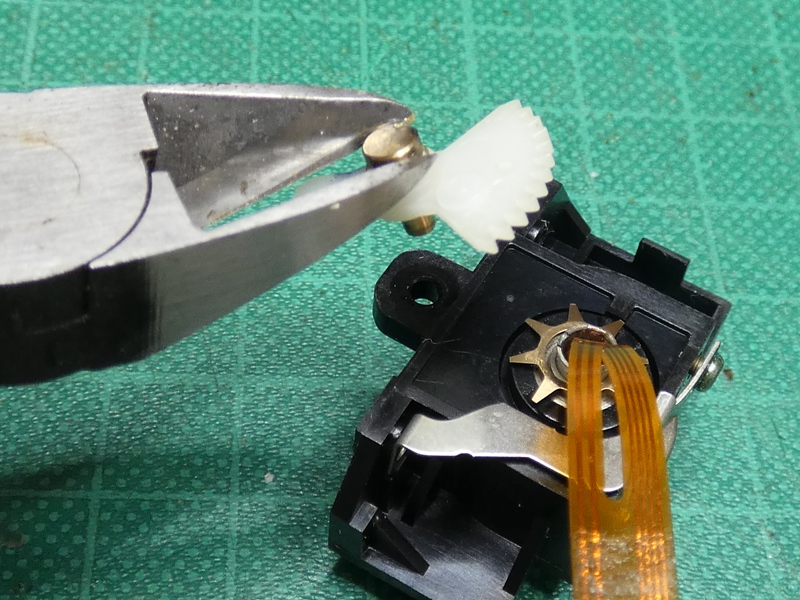

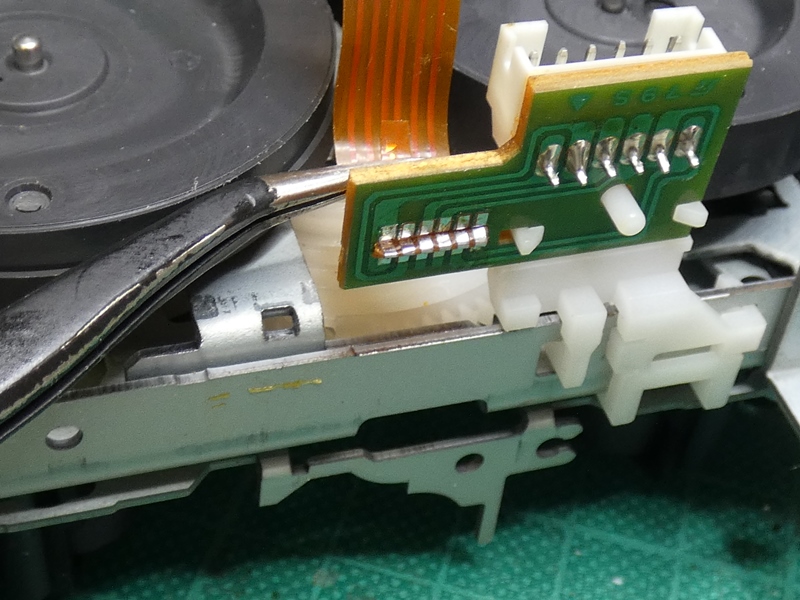

配線は小さな樹脂製部品の穴から出てきますが、 この部品は周囲に歯が刻まれ、つまりギヤです。 |

そのすぐ下で、レバーの付いた 扇形のギヤが噛み合っています。 |

|

両者が適切に噛み合っていれば、レバーの移動でギヤに回転が 伝わり、すなわちヘッドがスムーズに反転するのですが。途中で 何かに引っ掛かりギヤが回転しません。樹脂製部品をよく見ると 1か所にクラックが入っています。クラックのせいで歯の間隔が 広がり、回転を伝達できなくなっていることが不具合の原因です。 |

||

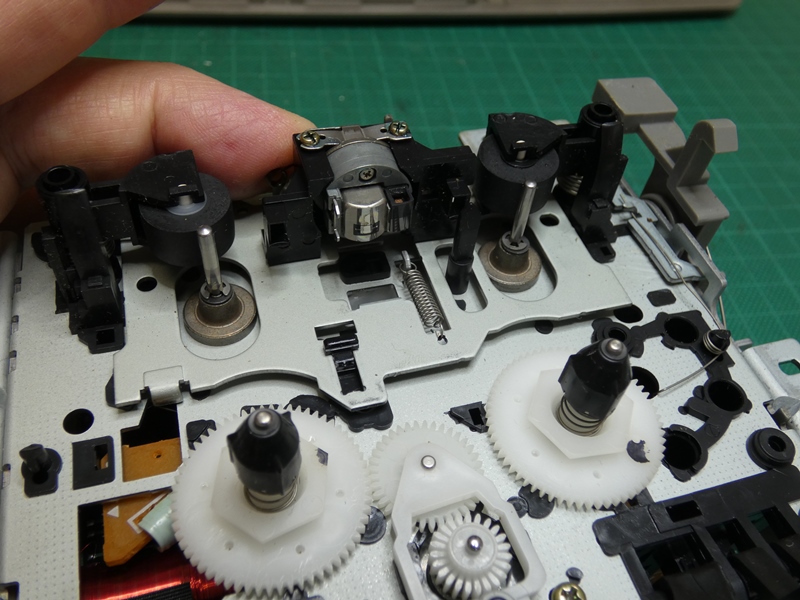

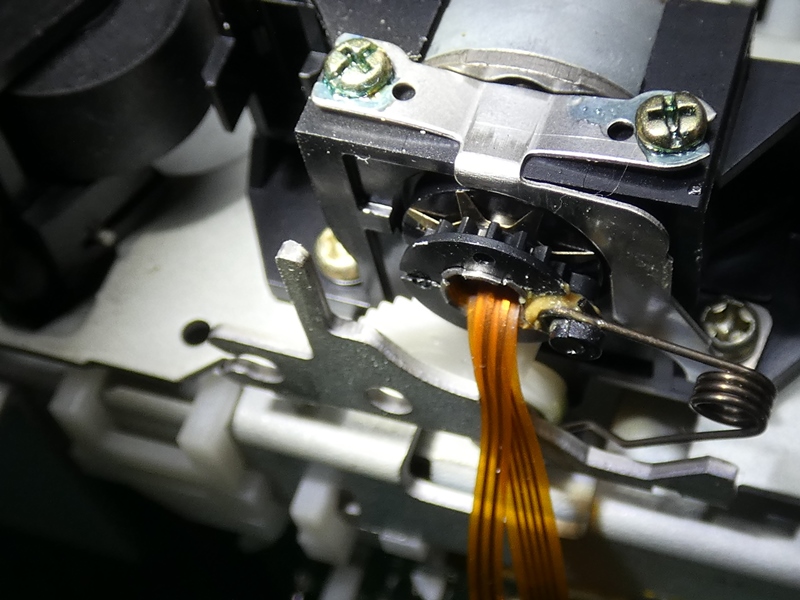

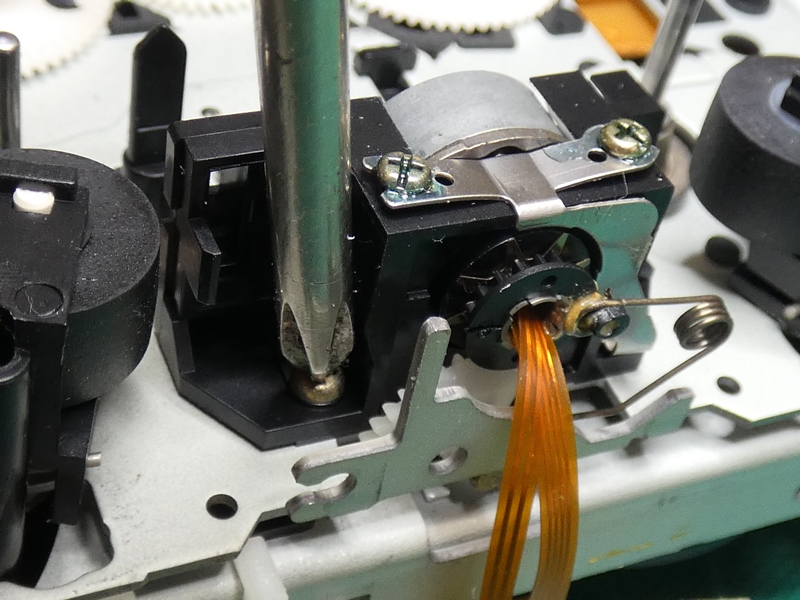

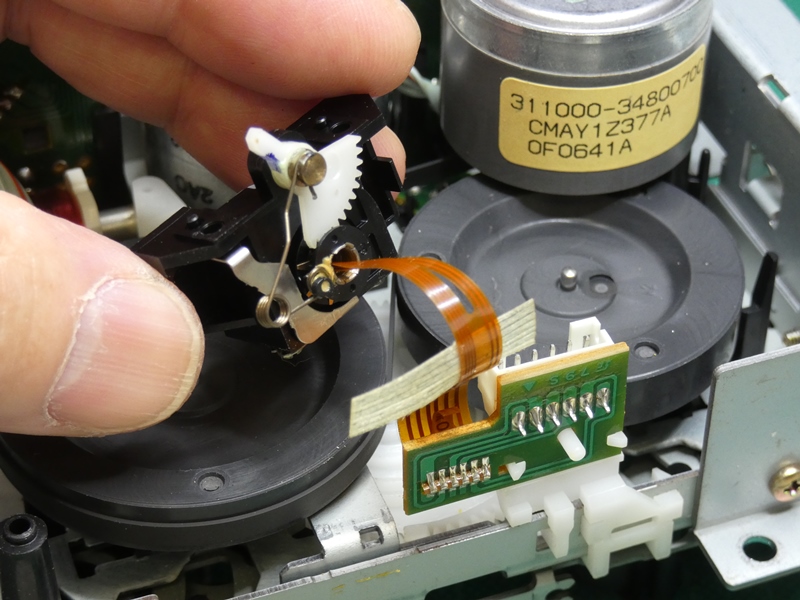

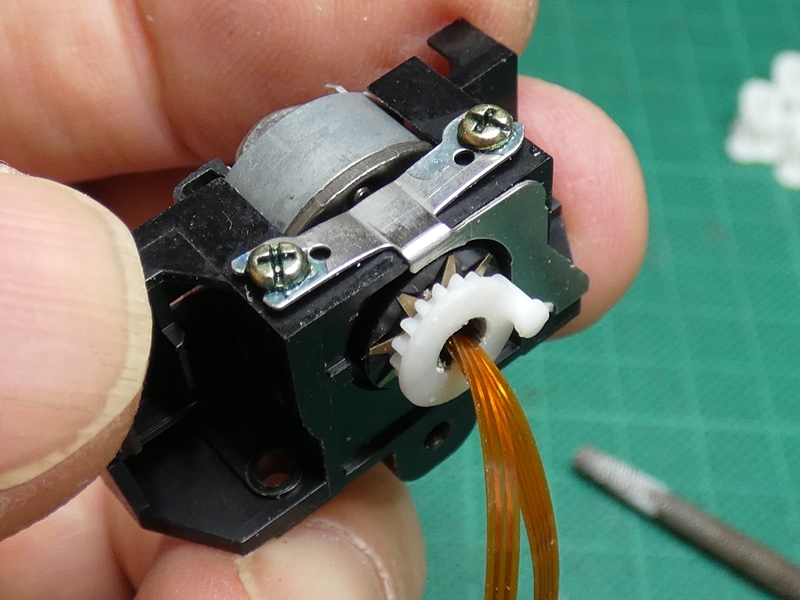

ヘッドをデッキ本体に固定 するホルダーを外します。 |

左右2か所のネジで 固定されています。 |

|

ヘッドをホルダーごと引き上げます。本体 側にはレバーが入り込む水があります。 |

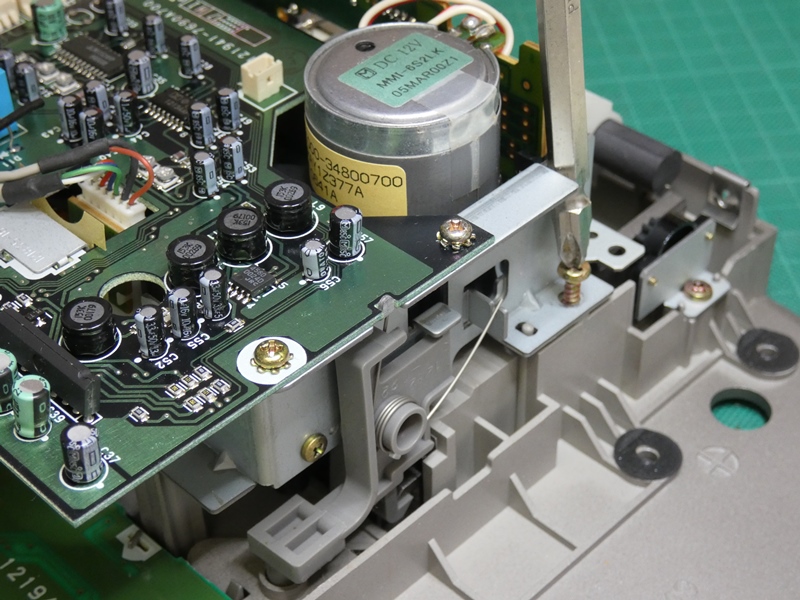

デッキを上下逆にし、ヘッド部を デッキの裏側に寄せます。 |

|

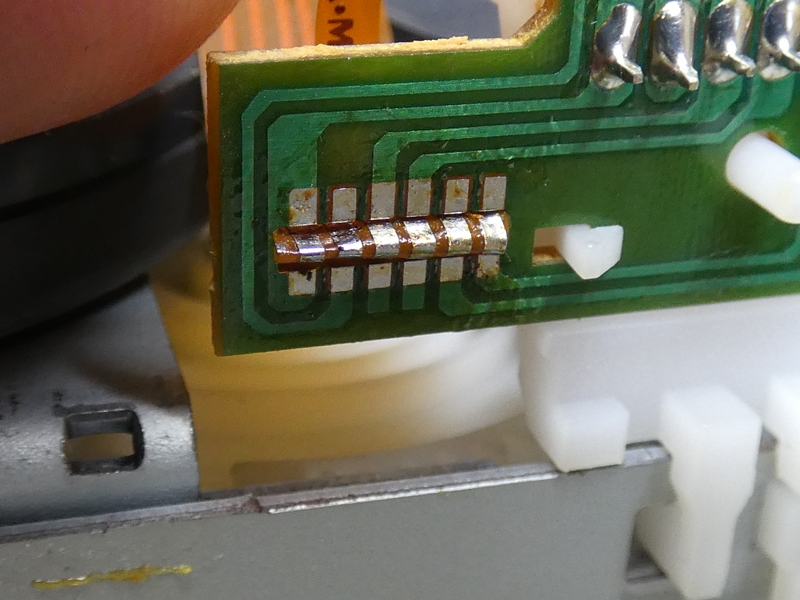

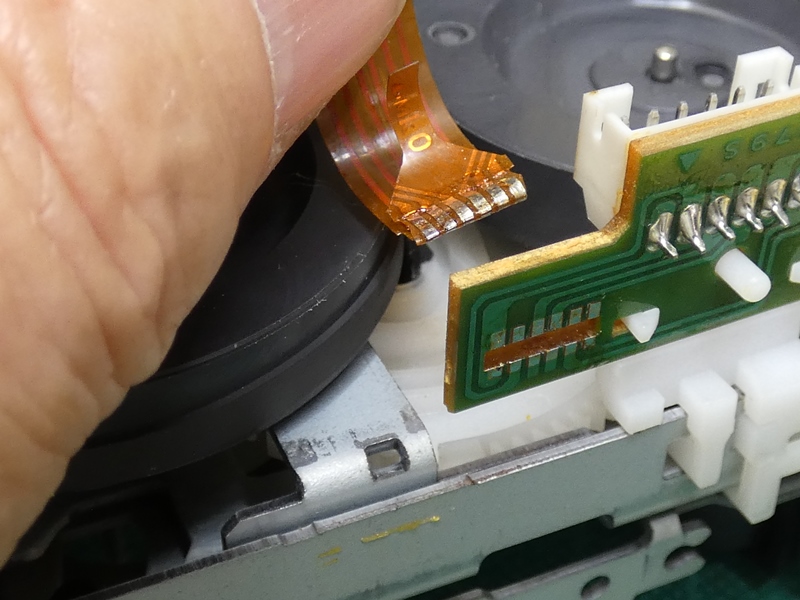

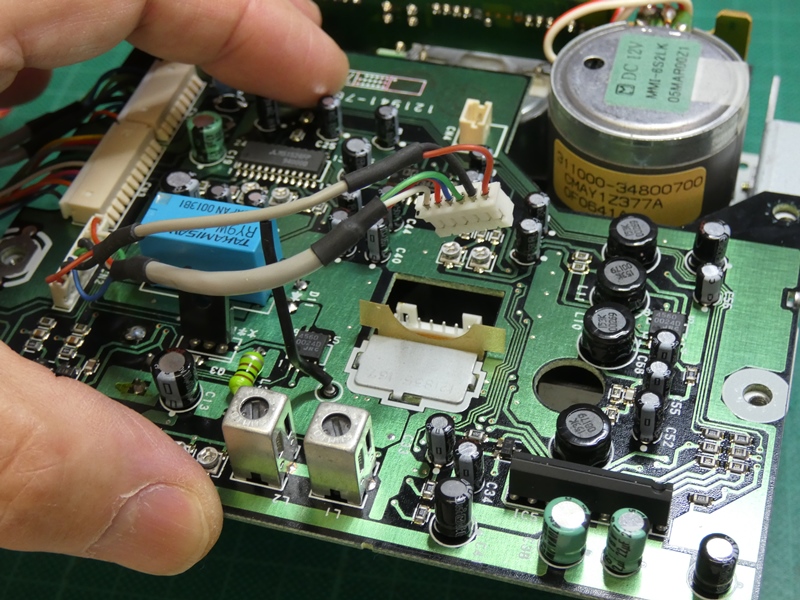

ヘッドからの信号を中継する基板です。 フィルム配線はここに接続されます。 |

フィルム配線をいったん取り外さないと この先の作業が進められません。 |

|

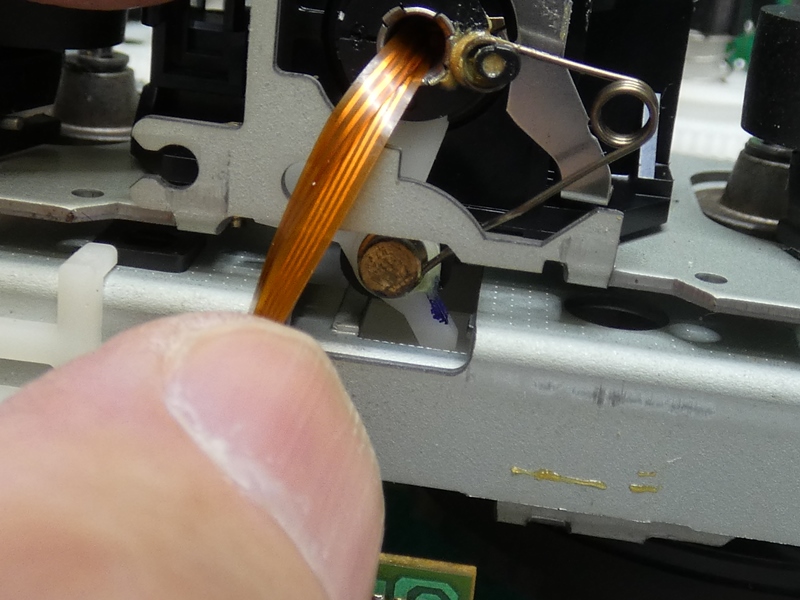

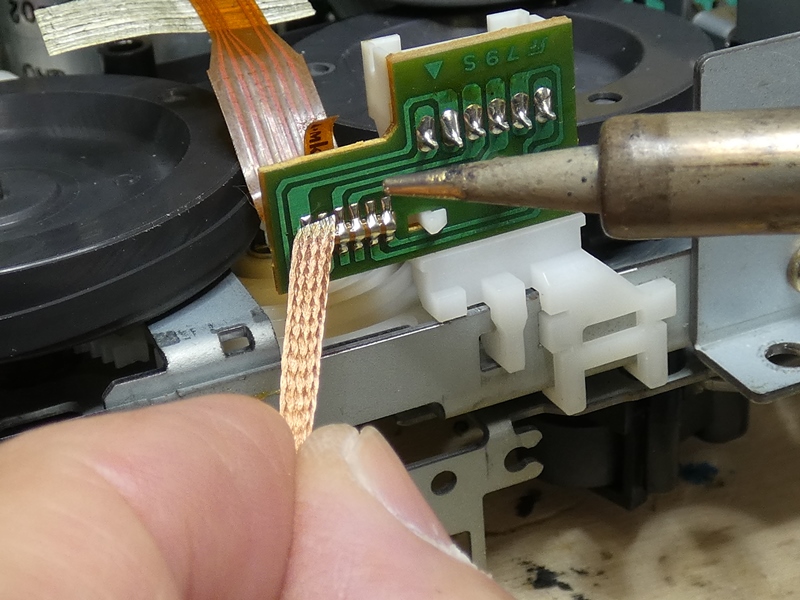

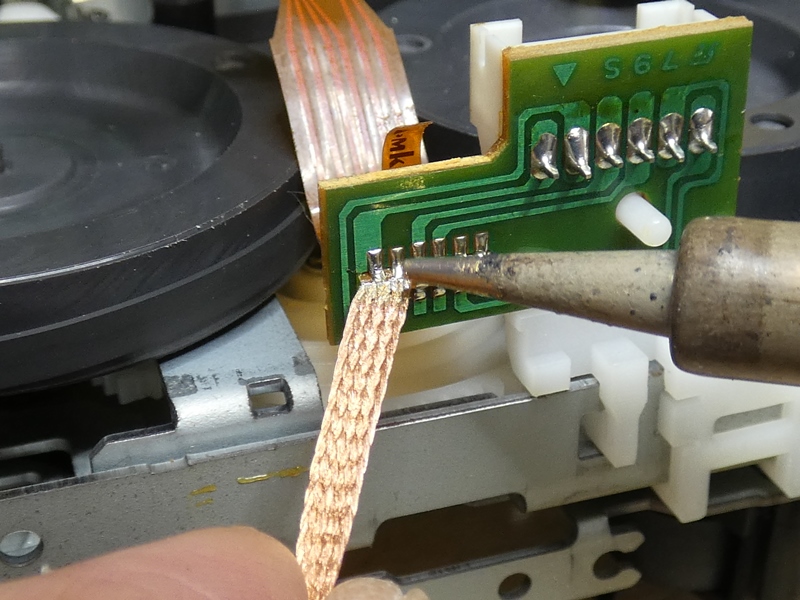

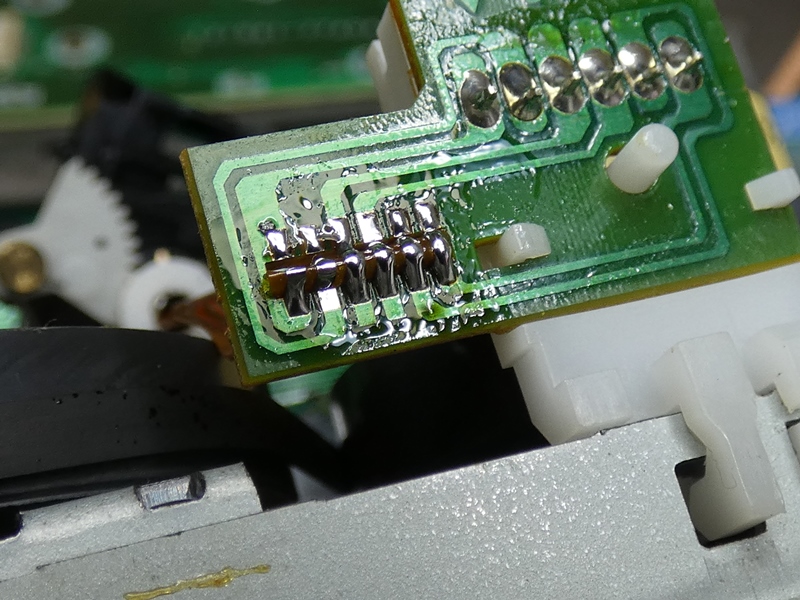

フィルムが除かれ配線が剥き出しの部分が あります。基板のスリットに半田付けされています。 |

半田吸い取り線で半田を取り除き フィルム配線を引き抜きます。 |

|

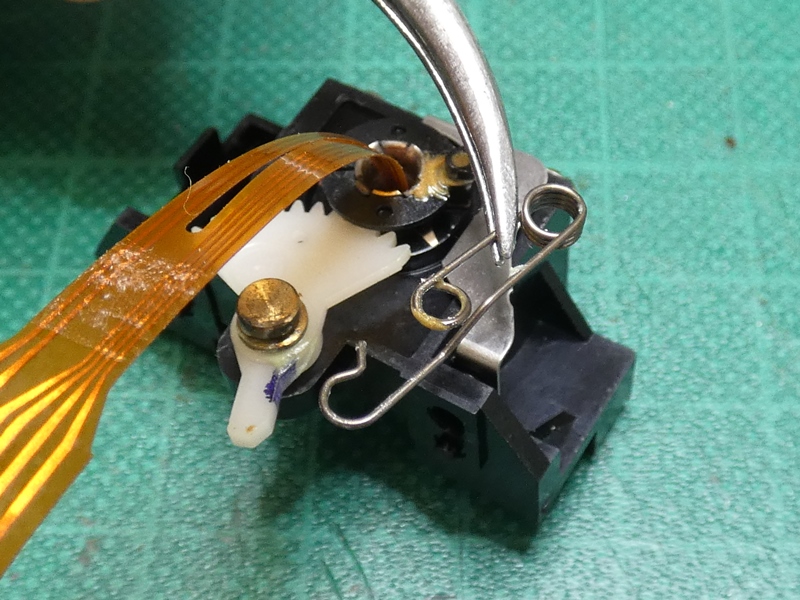

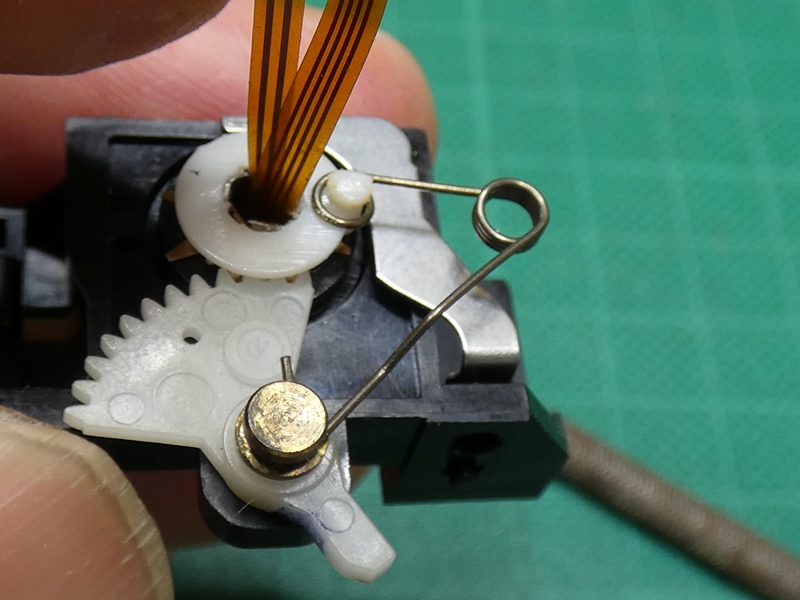

このスプリングにより、レバーおよび ギヤの回転がスナップ動作します。 |

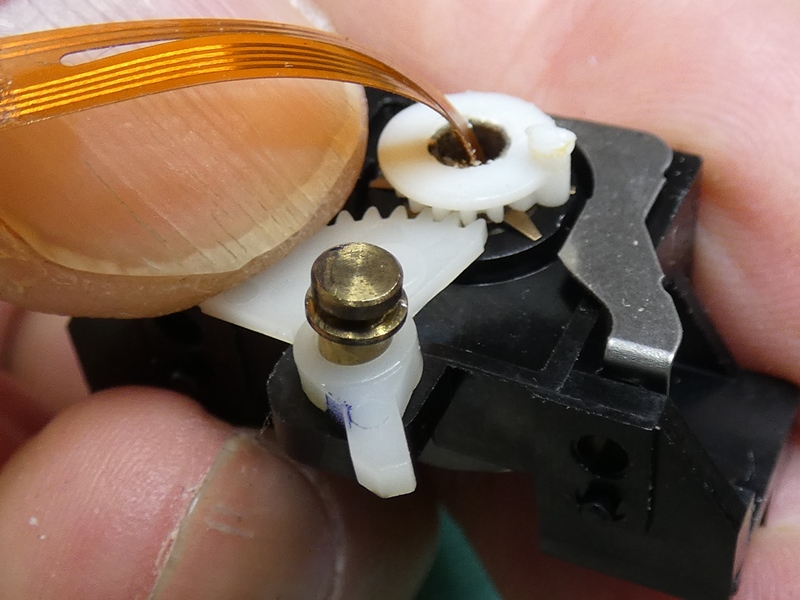

フィルム配線が引き出されている穴には 金属製のスリーブが挿入されています。 |

|

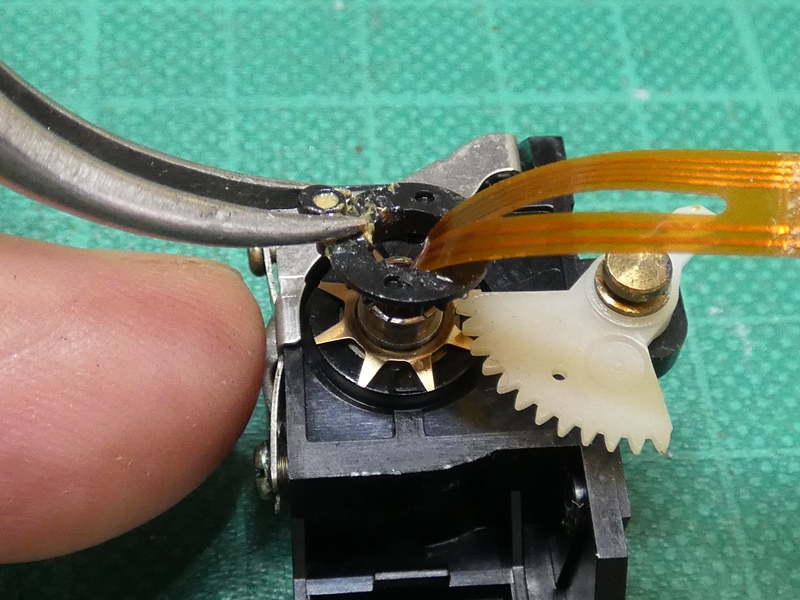

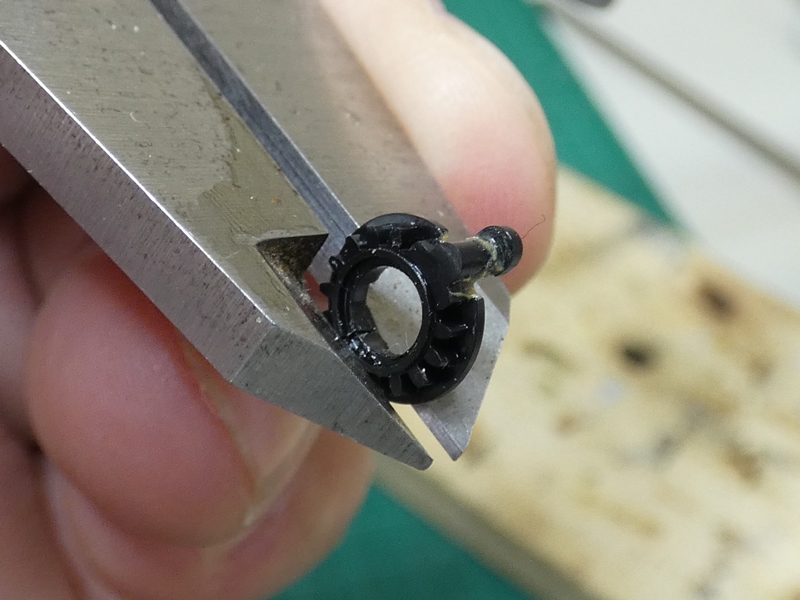

スリーブ端が外周方向にめくられてギヤを 固定しています。ニッパでめくれを解除すると、 |

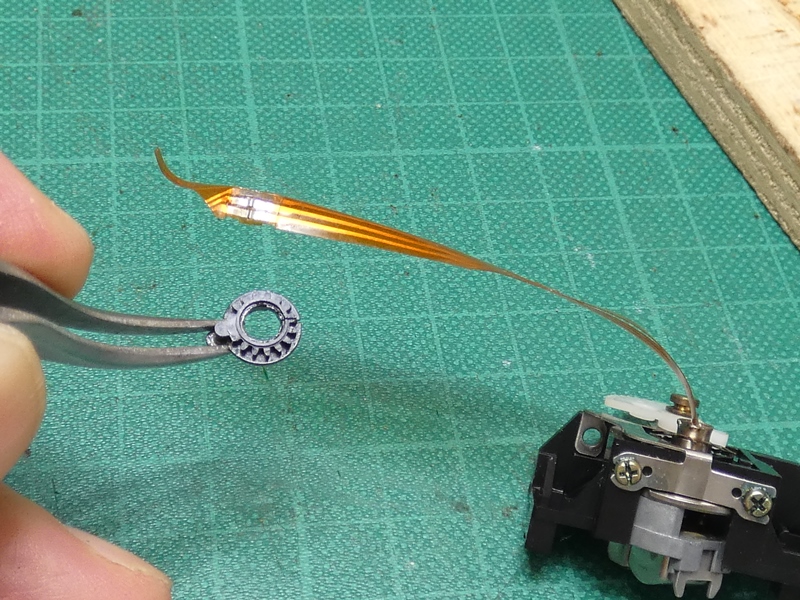

クラックの入った樹脂製ギヤを 引き抜くことができます。 |

|

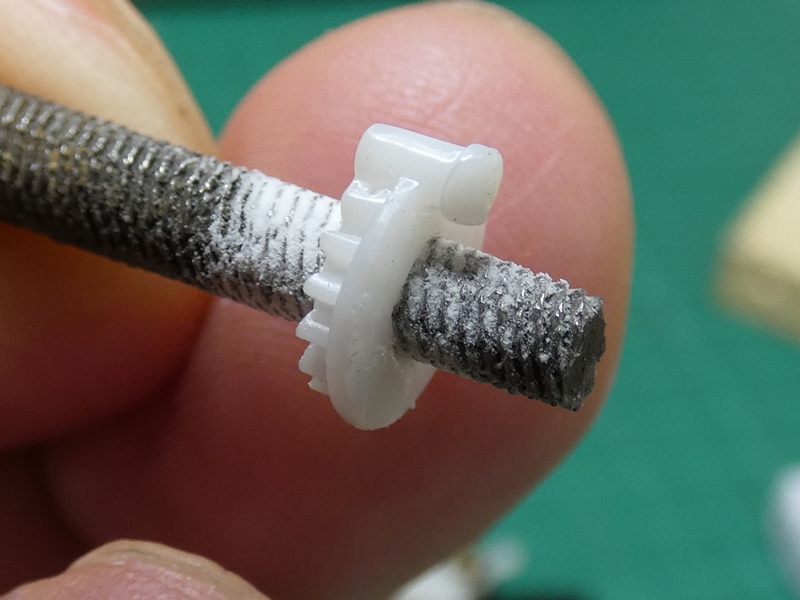

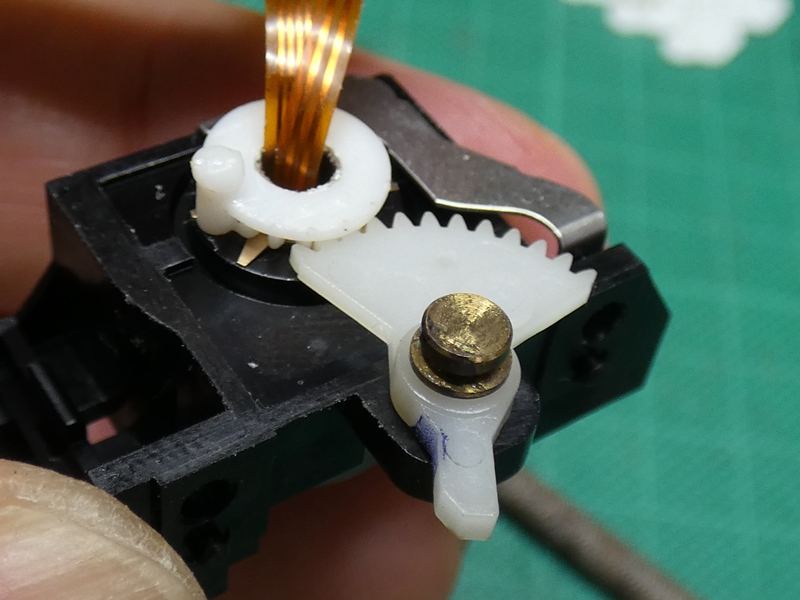

フィルム配線を細く丸めると ギヤを移動させられます。 |

フィルム配線を傷めないよう慎重に 移動させ、配線端から引き抜きます。 |

|

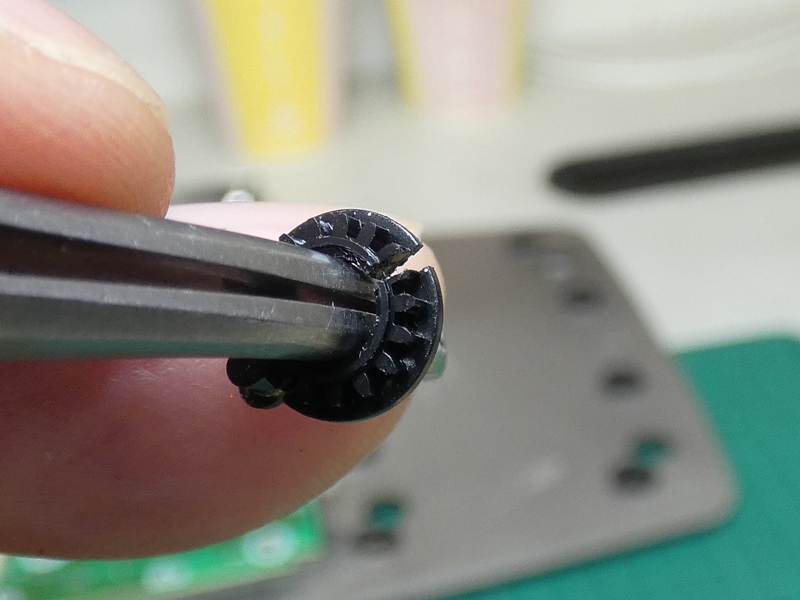

あらためてギヤのクラックを確認します。当時のBOSE社一連の 製品には、同じ材質と思われるギヤなど樹脂部品が多く組み 込まれ、同じようにクラックが生ずる不具合が少なくありません。 もちろん同じ樹脂材は他社でも広く使われているので、BOSEに 限ったことではありませんが。それにしても、この小さなギヤ 1個がAWMのカセットデッキを使い物にならなくするのです・・。 |

||

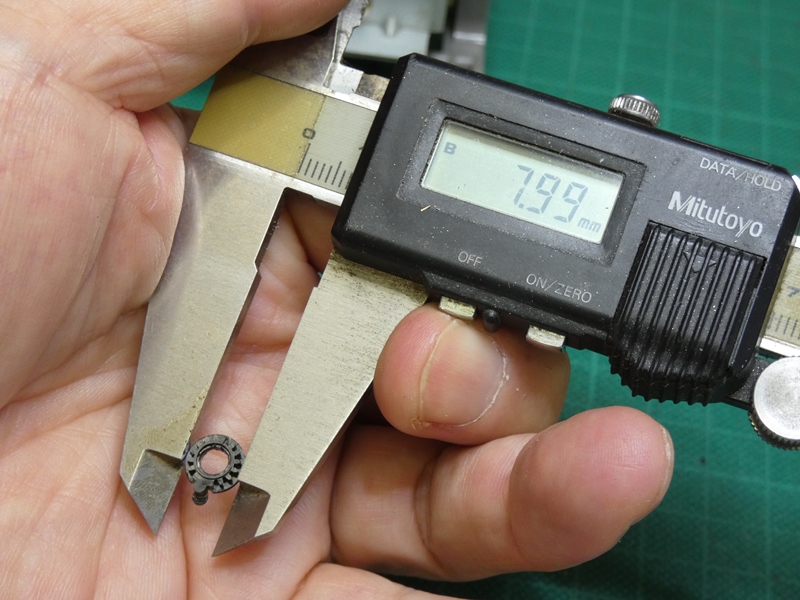

ギヤを再生できればデッキは復活します。 光造形3Dプリンターならば可能では? |

レバーの回転をスムーズに受け止めることができれば 良いので、ノギスで実測した諸元で何とかなるでしょう。 |

|

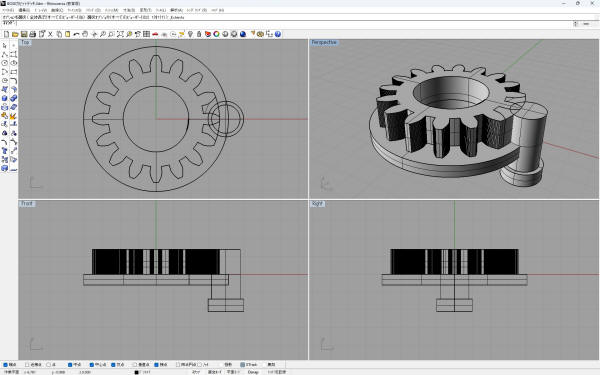

測定結果をCADに反映します。スナップ用スプリングが掛かる 突起も加えなければならず、それなりに複雑な造形です。 |

||

FDM式3Dプリンターではこの微細構造は出力し切れません。 年度当初から導入している光造形(LCD)3Dプリンターなら、 38µmの分解能があるので理屈上では十分再現可能です。 |

||

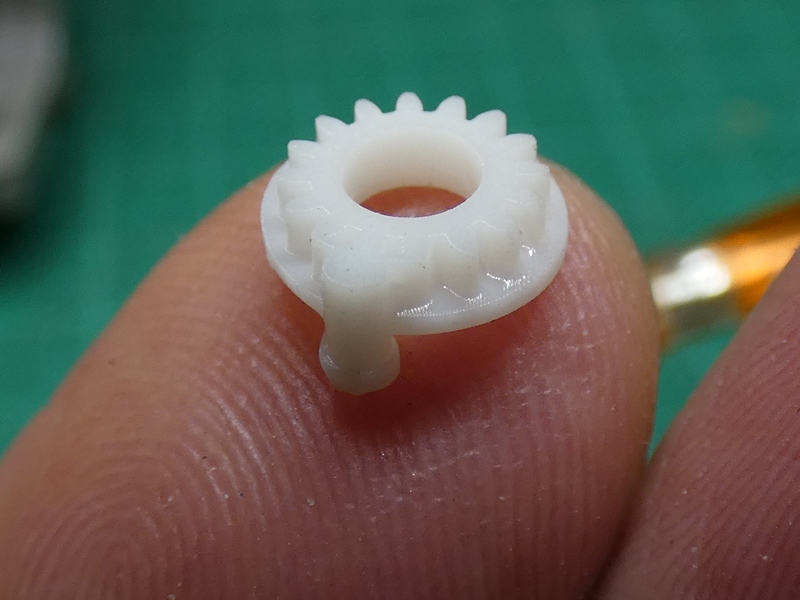

スライサーの設定や露光時間を何度か調整した後、 見た目には素晴らしい出力があっさり得られました。 |

光造形で部品を再生する仕事は、光造形 3Dプリンター初仕事を皮切りに増えています。 |

|

光造形3Dプリンターでは、同じ部品を1個 作るも10個作るも時間が変わりません。 |

サポートから丁寧に切り離し、角度を変えて さらに紫外線を当て十分に2次硬化させます。 |

|

歯の1枚1枚や突起の造形も十分綺麗で、CADに描いた通りです。 もちろん見た目はどうでもよく、ギヤの径や歯先形状が正確に再現 されていることが重要です。その点は、ある程度部品を組み上げて 動作を確認してみないと分かりません。突起部の強度も心配です。 |

||

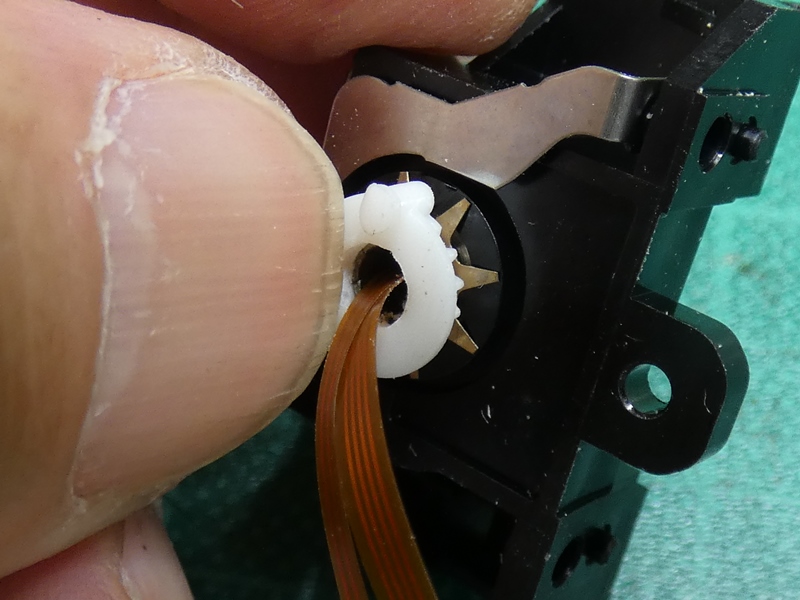

フィルム配線の端を丸め、 ギヤの穴に通します。 |

さらにスリーブを通します・・が、 ギヤの穴が小さく嵌まりません。 |

|

ノギスによる計測では、このような微妙な 寸法関係まではカバーできません。 |

出力し直しでは面倒なので、ヤスリで 穴を広げます。少しきつめに入ります。 |

|

スリーブの端を加工せずともギヤは 定位置にしっかりとどまっています。 |

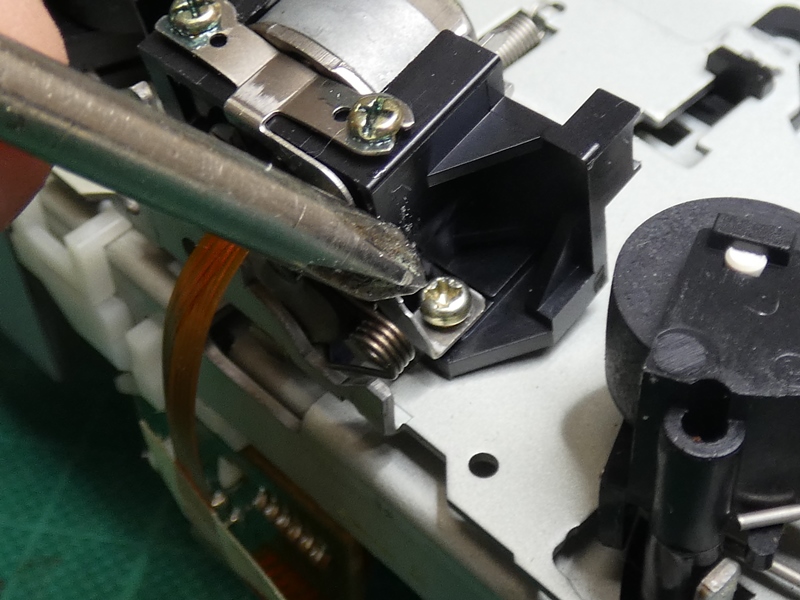

外しておいたレバー付き 扇型ギヤを元に戻します。 |

|

両者の噛みあいを確認します。レバーの 可動範囲内で滑らかに噛み合えばOKです。 |

レバーを動かしギヤの他端 での噛み合いを確認します。 |

|

結果は全く問題ありません。途中クラック部で引っ掛かり、 回転できなかったギヤおよびベース+ヘッドが、淀みなく 動作します。スプリングを元に戻すと、回転の両端で パシン・パシンとスナップが効いて小気味よく動作します。 |

||

フィルム配線を中継基板に接続します。 フィルムに亀裂が入らないかハラハラです。 |

配線が剥き出しになった折り 曲げ部をスリットに通します。 |

|

半田付けします。L2本、R2本に シールド2本が加わり6本です。 |

ヘッド部をホルダーごと デッキ本体に戻します。 |

|

ホルダー左右のネジを締め込みます。 ヘッド上のネジはアジマス調整用です。 |

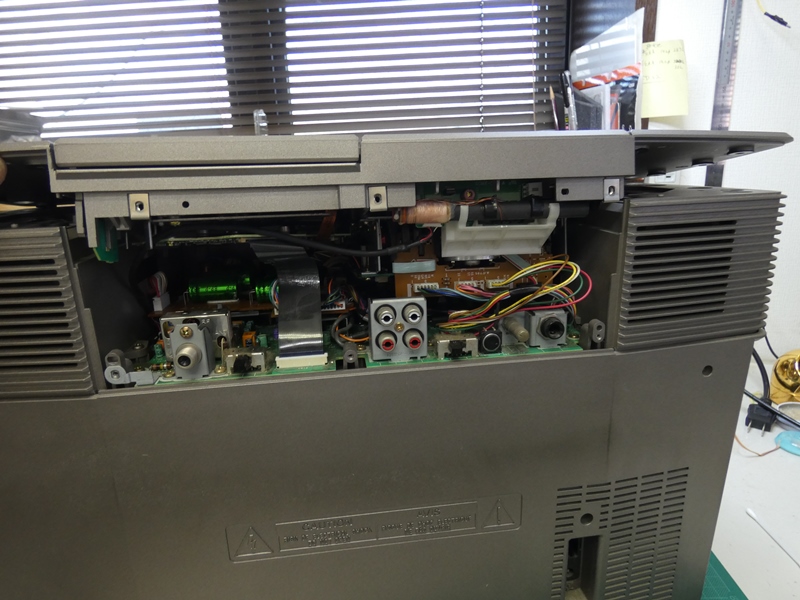

デッキをAWM本体に戻します。先ほどの中継基板 コネクタがデッキメイン基板の開口部から見えます。 |

|

固定ネジ4本を締め込み ケーブルも元に戻します。 |

カセットデッキ・CDドライブごと 上カバーを本体に取り付けます。 |

|

何はともあれ実際にカセット テープを再生してみます。 |

ソレノイドの軽快な動作音がして再生が 始まります。安定した再生音です。 |

|

ヘッドブロックの移動は、モーターの回転力をカム付きギヤで 誘導することで動作させます。再生・停止ボタンを操作する たびに移動を繰り返しますが、そのレスポンスが軽快です。 |

||

そして、再生方向を逆転させるためリバースボタンを押すと、 これもまた実に軽快に切り替わります。3Dプリンター製の 特殊なギヤが、十分に機能を果たしていると言えましょう。 |

||

これまで、同じようにカセットデッキの不具合を抱えた AWMを何台も修理してきました。以前はギヤのクラックを 何とか閉じるなど不十分な修理方法に依っていましたが、 ギヤ自体の再生に成功したことで、今後はAWMカセット デッキの常習的トラブルを完治することが可能になります。 ご自身で修理なさりたい方には、ギヤをお分けします。 |

||

|

||