|

|

| ・BOSEミニコンポDA-8・RA-8(2023.1.15) |

「ミニコンポ」とBOSEが呼んでいたかどうかは分かりませんが、 かつて各社から一斉に販売されていた小型サイズのオーディオ コンポーネントです。重厚長大指向が下火となり、限られた住居 スペースが省みられた結果でしょうか。CDプレーヤのCDA-8と チューナー付きプリメインアンプRA-8をセットで修理します。 |

||

先にCDプレーヤのCDA-8を片付けます。トレイが 開閉しません、ほぼ駆動ベルトの劣化が原因です。 |

分解して部品交換により修理完了です。 何例か紹介しているので詳細は略します。 |

|

レシーバーRA-8はディスプレイの表示が暗いそう です。FL管の寿命であれば修理不能となりますが。 |

電源を接続して 確認してみます。 |

|

「POWER/STANDBY」の 赤色LEDが点灯しています。 |

電源スイッチを押すとLEDが消灯し電源が入ります。 ・・が、表示は暗いどころか何も表示されません。 |

|

これまでFL管表示の不具合は原則としてお断り しています。同一部品はまず入手できません。 |

気乗りはしませんが、不具合を正確に 把握するため分解して調べます。 |

|

外装カバーを外すと内部の回路基板構成が分かります。 大きく上下に分かれた2枚の基板と放熱器、金属板で シールドされた電源トランスが組み込まれています。 |

||

上側の基板を取り外します。 チューナーの回路基板です。 |

背面の端子パネルにも ネジ固定されています。 |

|

長辺側に下の基板と信号接続 するためのコネクタがあります。 |

アンテナ端子やステーとの 干渉を避けながら持ち上げます。 |

|

下側のプリメインアンプ基板です。メインアンプはSANYO製 2チャンネルのパワーアンプモジュールが使用されています。 |

||

配線パターン側(裏側)にアクセス するには基板を外す必要があります。 |

パワーアンプモジュールの放熱器が 少々変わった取り付けられ方をしています。 |

|

この意味不明な金具を外し、さらに 放熱器底部の固定ネジも緩めます。 |

前面の操作パネルも 干渉するようです。 |

|

音量のツマミを引き 抜いておきます。 |

その奥に制御基板を 固定するナットがあります。 |

|

左側に並ぶ小型の ツマミも引き抜きます。 |

前面操作パネルは左右側面に加え 底面側にも固定ネジがあります。 |

|

前面操作パネルが内側の 制御基板ごと外れます。 |

FL管は制御基板と一体になっています。 数本の小さな固定ネジを全て緩めます。 |

|

樹脂製カバーと制御基板を分離します。 基板上にプロセッサが取り付けられています。 |

基板の表側(部品側)を確認します。 製品専用に製造されたFL管です。 |

|

製品の仕様に合わせて専用に設計・製造される部品なので およそ汎用品が存在せず相応部品による代替が利きません。 ところで、FL管の動作原理については全く不勉強ですが、 双葉電子工業株式会社から提供されている極めて分かり やすい解説資料を見つけました。資料によると正確には VFD(Vaccume Fluorescent Display)と呼ぶそうです。 |

||

VFDは真空にしたガラス製容器内にフィラメント(カソード)、 グリッド、アノードを組み込んだ3極真空管に似た構造です。 アノード電極には表示に必要な蛍光体が塗り付けられます。 |

||

タングステン製フィラメントが印加電圧により600℃程度に 熱せられ、飛び出した熱電子はグリッド(金属製メッシュ)の 正電圧で加速されてアノードに衝突します。アノードの特定 部分に電圧がかかっていると、蛍光体が励起され発光します。 |

||

もしVFDガラス管内の損傷や真空の低下がなければ、 点灯不良はアノードの印加電圧が原因かも知れません。 |

フロントガラス越しに横方向に4本のフィラメントが 見えます。左端2本の外部リードが一方の端子です。 |

|

右端2本は他方のフィラメント端子です。フロントガラス直下に黒く 焦げたような錆びたような痕が見えますが、不具合や何かの劣化 ではありません。解説資料によるとゲッターと呼ばれるバリウムの 蒸着膜で、ガラス管内の残留ガスを吸着し真空を保つそうです。 |

||

左側のリードがプリント基板を貫通して 裏側のパターンに接続されています。 |

右側のリードもパターンに接続されます。 この左右2点間にアノード電圧がかかります。 |

|

通電状態で回路計を当ててみます。先ほどの「輝度-アノード・グリッド 電圧」の特性グラフによると、十分な視認性を得るには20~30Vp-pの 電圧が必要ですが・・、なるほど電圧がほとんど印加されていません。 電源系統に問題があるのであれば、修理できる可能性があります。 |

||

アノード電圧がどこから供給 されてくるのかを探ります。 |

右側リードからの配線 パターンを辿ります。 |

|

基板の最下端まで 降りてきました。 |

そこから横方向へ延びて FFCソケットの端子に至ります。 |

|

同じように左端リード からの配線も辿ります。 |

基板の左端から下端を通り FFCソケットに回り込みます。 |

|

左右リードからの配線2本が、FFCソケットの 右端で上下2本のピンに接続されています。 |

基板表側に取り付けられた ソケットからFFCに橋渡しされます。 |

|

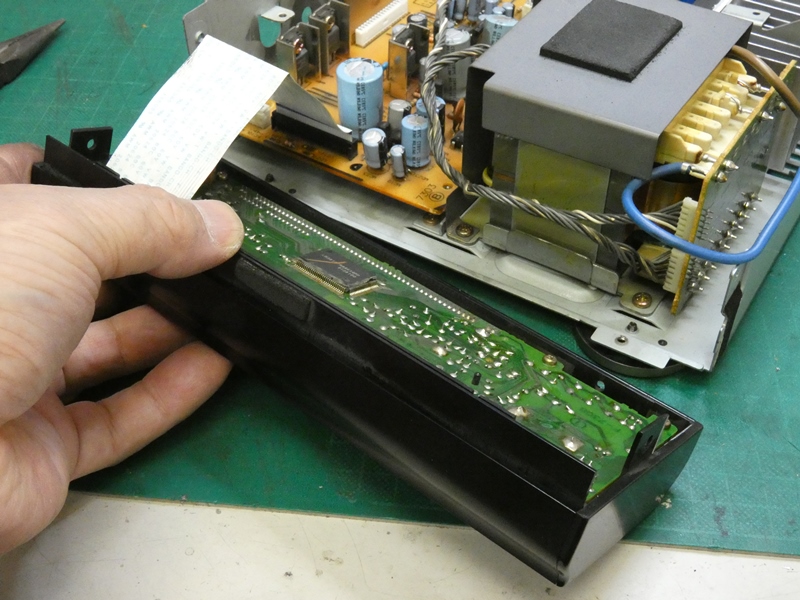

FFCの先は途中まで取り外したプリメインアンプ基板です。 アノード電圧の供給元はこちらの基板上にあるようです。 |

||

基板の取り外し 作業を続けます。 |

正確にはAC電源コンセントを載せる 小さな基板がもう1枚あります。 |

|

メイン基板と干渉するので いったん外します。 |

背面の端子パネルは完全に 外す必要があるようです。 |

|

RCA端子を固定するネジを 含め結構な本数になります。 |

ようやく背面パネルが分離します。ONKYOの 製品に造りが似ている気がするのですが。 |

|

電源トランスからの配線2本を コネクタ部で抜き取ります。 |

本体後方にスライドさせて 基板を取り出します。 |

|

1999年にスピーカーも含めたセットAMS-1の コンポーネントとして発売されています。パワー アンプモジュールによる出力は30W×2です。 |

||

アノードからの配線の 追跡を続けます。 |

FFCソケットの右端、ピンセットで 示す上下2ピンに接続されています。 |

|

発熱したせいでしょう、少し黒く変色した部分の 周囲を回り、別のソケット端子に至ります。 |

部品側を確認すると電源トランスからの 配線が接続されているソケットです。 |

|

電源トランスから出る2本の 配線のうちこちらの1本です。 |

ならば電源トランスの出力を 確認します、カバーを外します。 |

|

金属製シールドカバーとは別に、電源 トランス本体もネジ固定されています。 |

脱着の容易な割と 単純な構造です。 |

|

電源トランスの巻き線を 取り出す接続基板です。 |

基板側のコネクタを接続し給電 できる状態で電源を入れます。 |

|

10本の巻き線が取り出されており、導通や抵抗値を 調べた結果、計4組のコイルが巻き付けられています。 うち2組は中間タップが引き出され、写真右端の3本は 別のコネクタで増幅用電力として送られます。左端の 3本がアノード電圧印加用に使用されています。 |

||

コイル両端に供給される AC電圧を確認します。 |

AC4Vくらいです。意外と低い電圧 ですが、基板上で昇圧するのでしょう。 |

|

左端と中間タップで電圧を確認 します。半分のAC2Vです。 |

中間タップと右端でも確認 します。やはりAC2Vです。 |

|

電源トランスは問題ないようです。メイン 基板に戻り3本の配線を逆方向に辿ります。 |

両端の2本はそのままソケットへ至りますが 中間の1本を慎重に追いかけて行くと・・ |

|

電子部品が実装された 区域に入り込んでいます。 |

2か所目の半田ランドで 部品面を確認します。 |

|

1か所目も2か所目も電解コンデンサの端子です。 すぐ隣にトランジスタがあり、高圧を発生する発振 回路を構成しているようです。発熱を伴うようで トランジスタや抵抗器の周囲が変色しています。 |

||

まず、トランジスタが破損し、 発振していない可能性があります。 |

使用されているのは2SA1283、 低周波電力増幅用の石です。 |

|

取り外して破損の有無を調べます。 配線側で半田を吸い取ります。 |

コレクタ-エミッタ間電圧-60V、コレクタ 電流-1Aの頼もしいトランジスタです。 |

|

デバイスチェッカーに つなぎ良否を判定します。 |

結果は・・、問題ありません。当てが 外れました、TRが原因ではありません。 |

|

この辺りでようやくネット情報を調べると、多くの 場合で高圧回路のコンデンサ劣化が原因だと、 |

確かに、発振を伴う電源回路では電解 コンデンサの方が耐久性に欠けます。 |

|

何本も並ぶコンデンサの中から 適当に1本を外して調べます。 |

最初の1本目からいきなり 220uFのはずが23uF・・ |

|

新しい220uFに即交換します。 なけなしの在庫を投入します。 |

隣のもう1本の220uFも交換します。コンプリに 接続されて出力をスイングさせるのでしょう。 |

|

そのまた隣の100uFです。 これも十分に疑わしいところです。 |

が、予想に反して85uF。まぁまぁの 状態ですが、交換しておきます。 |

|

大元の大容量電解コンデンサも一応 調べておきます。煤が付いています。 |

やはり容量低下が進んで おり、1640uF弱です。 |

|

同じ耐圧の3300uFは在庫がなく、 やや背の高いもので交換します。 |

電源を接続してみると、赤色LEDが点灯し スタンバイ状態で・・表示が復活しています。 |

|

電源スイッチを入れると表示が切り替わり 操作に対応した情報が表示されます。 |

今ひとつ輝度が足りず安定しない印象ですが 少なくともVFD管が破損していないことは確かです。 |

|

安定した点灯状態を得るには、オシロスコープを使用してアノード 印加電圧や発振回路の中間波形を観測しさらに調整する必要が あるでしょう。取りあえず、レシーバーの動作状態が分かるように なっただけでも良かったと思います。と、ところが、実際に音声 信号を接続してみると、出力が全く出てきません。SANYO製の パワーモジュールが破損しているのか、プリ段のどこかで信号が 途絶えているのか・・。どうも中古の基板を手に入れて交換して しまった方が早いような気がしてきます。ですが今回はVFD管に 関して非常に良い勉強になりました。これまで諦めるしかなかった 修理の中で、今後は何とかなるものが出てくるかも知れません。 |

||

|

||