|

|

| ・BOSE Wave Radioの分解手順(2025.2.8) |

BOSE社のWave Radioは、日本国内で初期に販売された製品 です。間もなくCDデッキが搭載されてWave Radio/CDとなり、 さらにCDを本体手前から吸い込むスロットイン方式のWave Music Systemに変更され、息の長い製品となりました。現在でも多くの 愛用者が存在します。以前にもWave Radioを修理していますが、 今回あらためて分解しようとするとその手順に四苦八苦することに。 ネット上にも手順を説明した記事は見つかりません。ご参考までに また今後の自身の備忘録として、分解の手順を残しておきます。 |

||

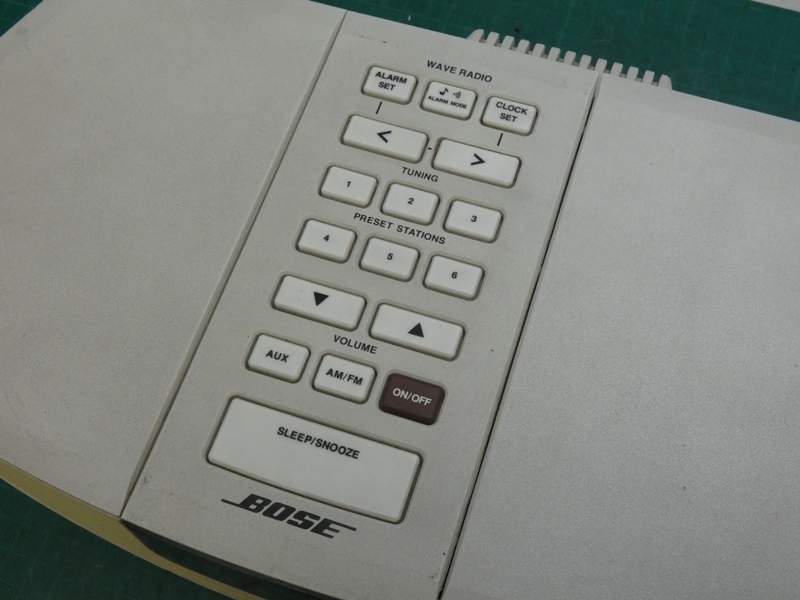

本体上面のパネルに各操作ボタンが集められています。 CDデッキ非搭載なので、このパネルは開閉しません。 |

背面から見ると、このパネルが後から 嵌め込まれていることが分かります。 |

|

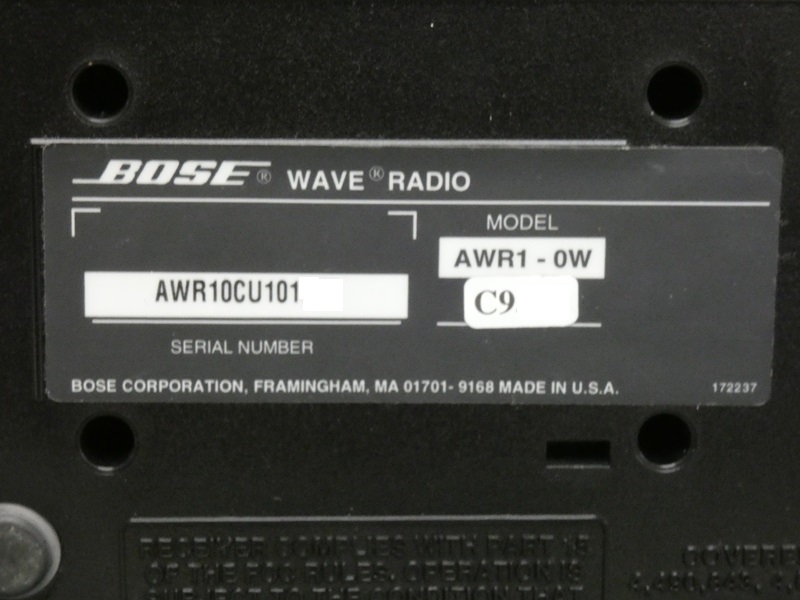

Wave Radioの製品型番はAWR1-0W です、あまり馴染みがありませんけれど。 |

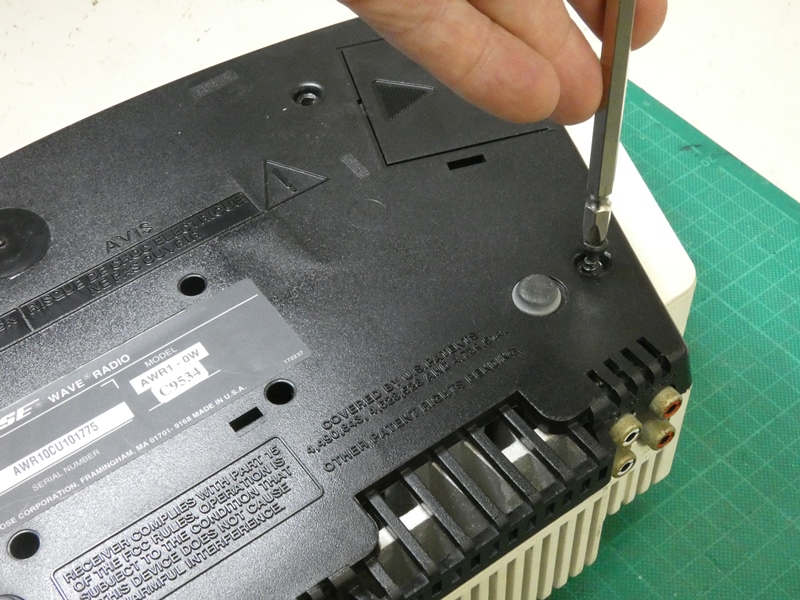

最初の分解手順は、底板の分離です。 上下カバー間がネジ固定されています。 |

|

底板の周辺4か所に固定ネジが あります。全て緩めます。 |

底板と上側スピーカー部が分離 します。が、ここで注意が必要です。 |

|

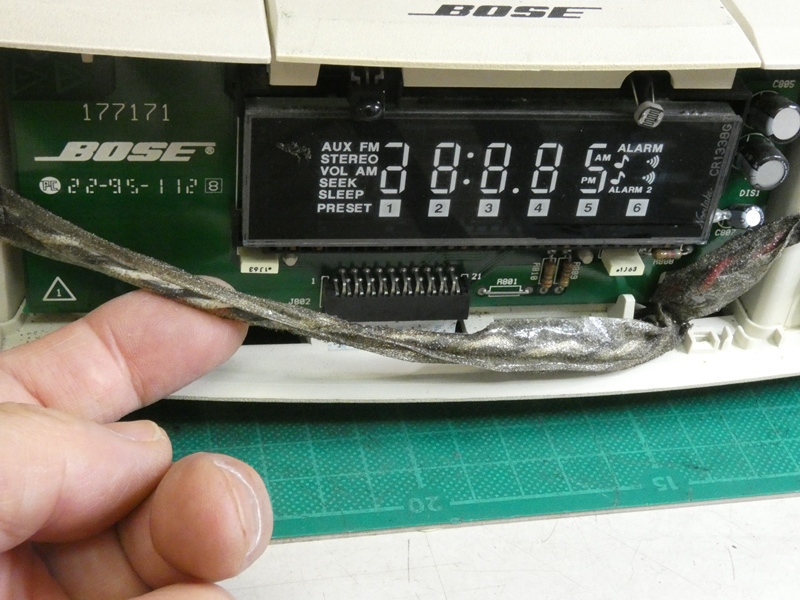

内部にAMラジオ受信のためのバーアンテナが組み 込まれていますが、スピーカー側のカバーに貼り付いて いることがあります。正確には、バーアンテナに緩衝用の 軟質ゴムシートが重ねられていて、経年により変質して 樹脂製カバーにも接着してしまいます。無理にカバーを 引き離すとバーアンテナが外れて上方に持ち上げられ、 下方向に配線されているコイルの細い巻き線が切れる 恐れがあります。隙間が少し開いたところでドライバーの 先などを差し込み、接着状態を解除しておきます。 |

||

カバーとバーアンテナの間に挟み込まれている ゴムシートです。変形した跡が残っています。 |

スピーカー側カバーのこの 辺りに貼り付いています。 |

|

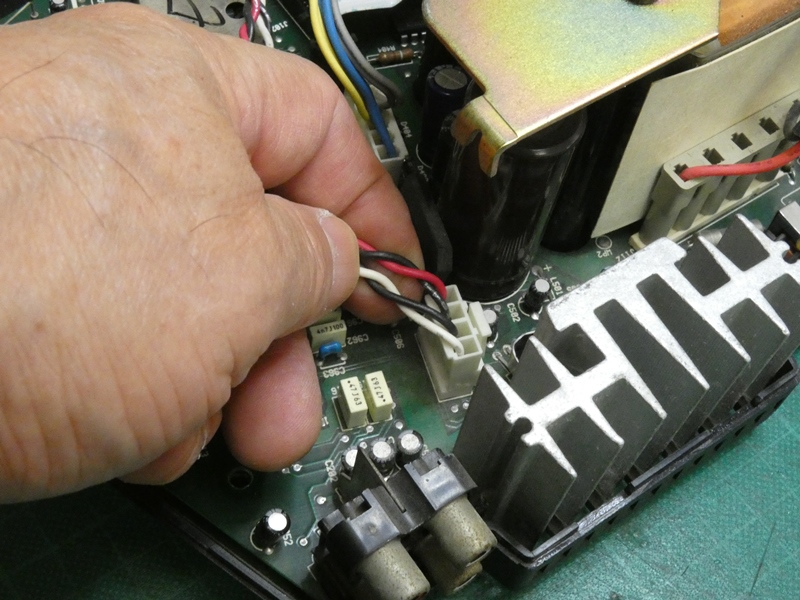

スピーカーへの配線 コネクタを引き抜きます。 |

スピーカー側カバーの底面から L・R配線が取り出されています。 |

|

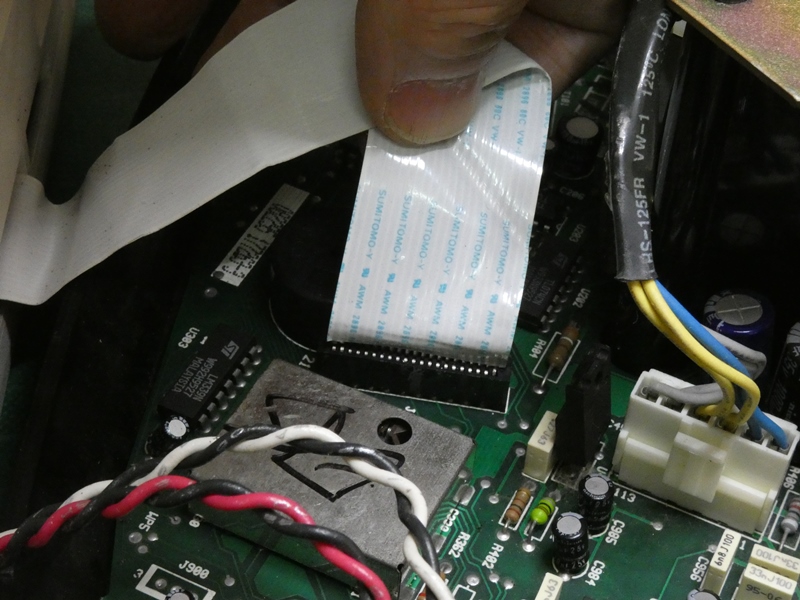

操作パネルへの配線(FFC)を引き抜きます。 抜き差しにより傷みやすいので注意を要します。 |

この個体ではFFCの先(端子部分)が既に 損傷しています。交換が必要かも知れません。 |

|

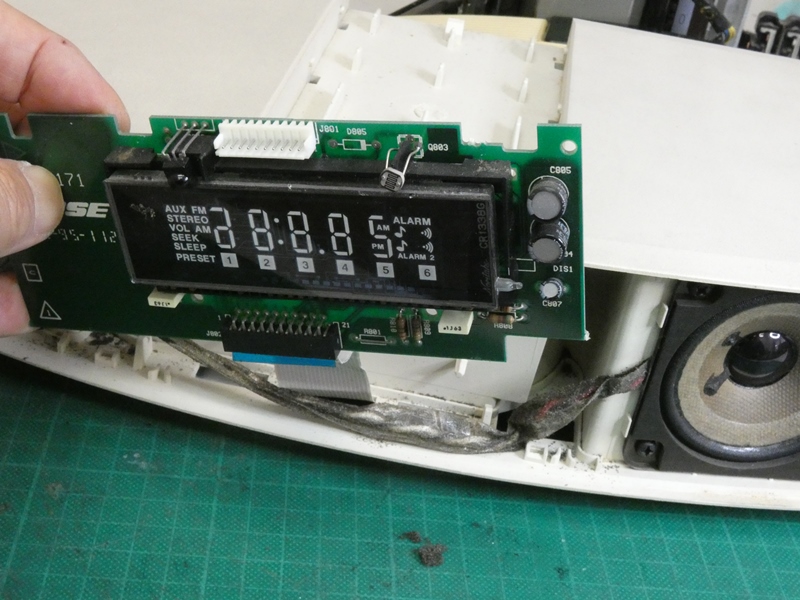

ここまでで本体の上下が分離します。スピーカー側には 制御回路基板、FL表示器、操作ボタン基板などが組み 込まれています。これらに不具合がある、例えば操作 ボタンが反応せず接触不良が疑われる、表示器が点灯 しない等の場合、さらに分解を進める必要があります。 |

||

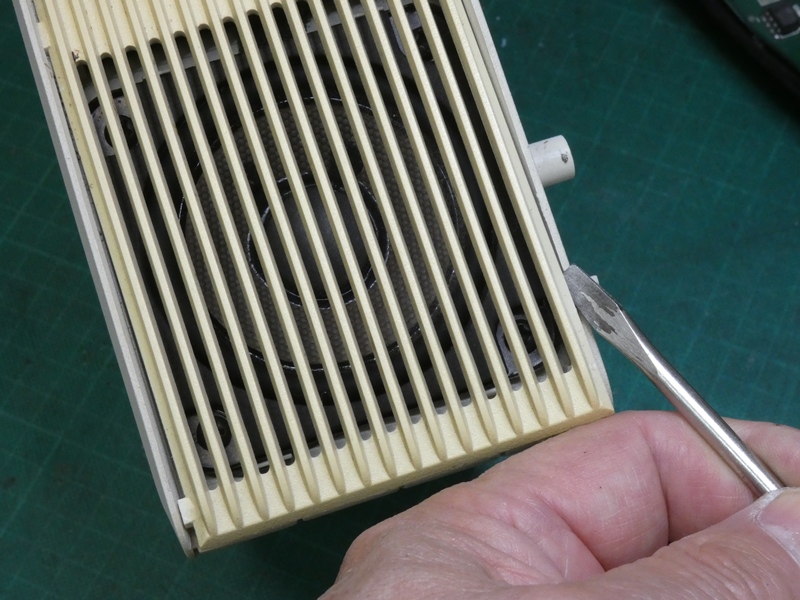

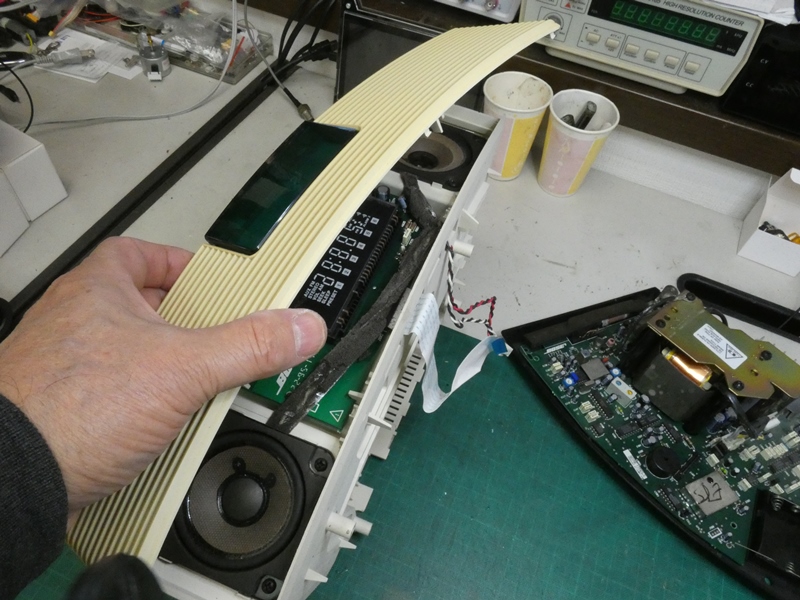

前面のスピーカー開口部のスリットは 化粧目的のグリルで、脱着が可能です。 |

本体と一体成型ではなく、後から 別部品が嵌め込まれています。 |

|

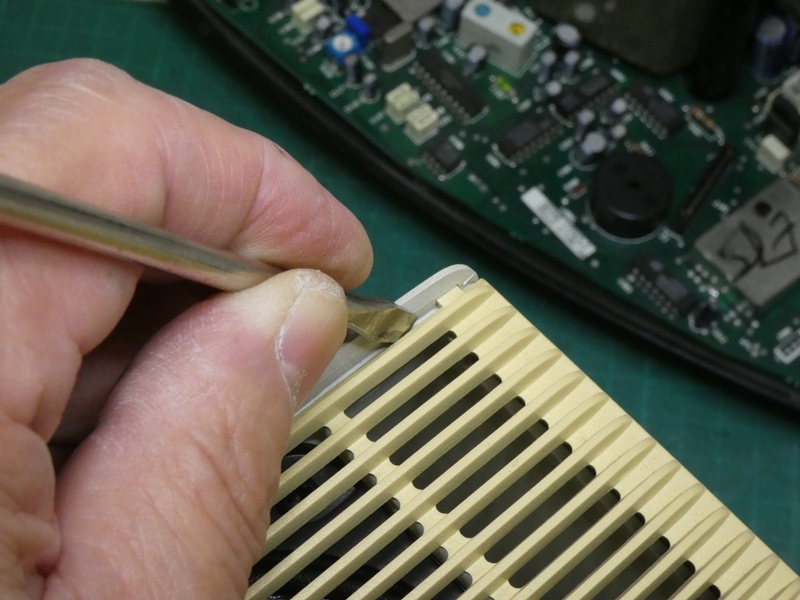

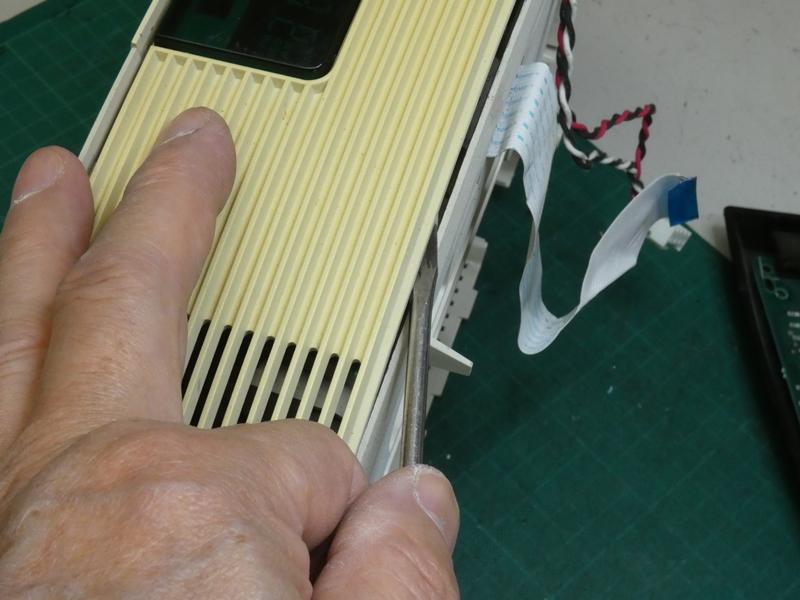

グリルの端にドライバーの先を差し 込み、ツメによる嵌合を解除します。 |

上下にツメがあるので いずれも解除します。 |

|

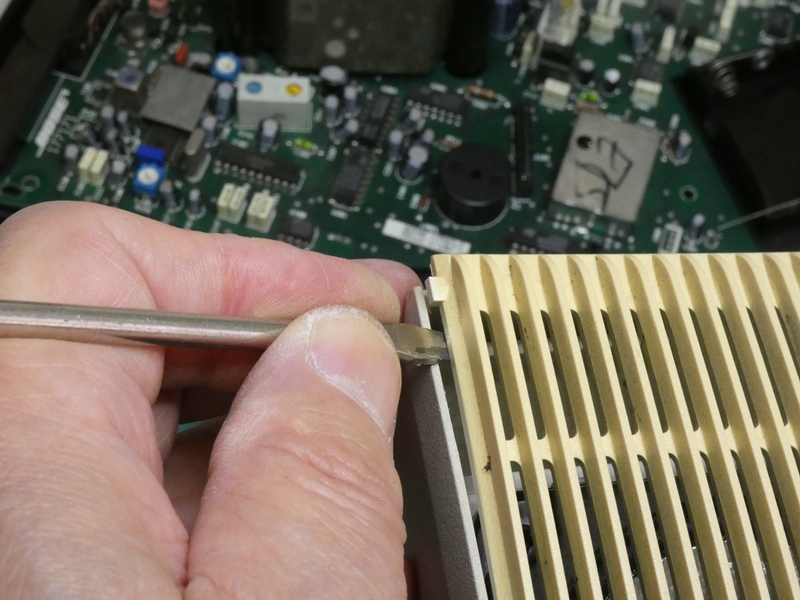

本体前面の中央に向かって 解除を広げて行きます。 |

反対側からも同様の 解除作業を進めます。 |

|

無理に力を入れると、ツメが折れたり 最悪本体を割ってしまう恐れがあります。 |

嵌合のみで固定されており、 ネジは使用されていません。 |

|

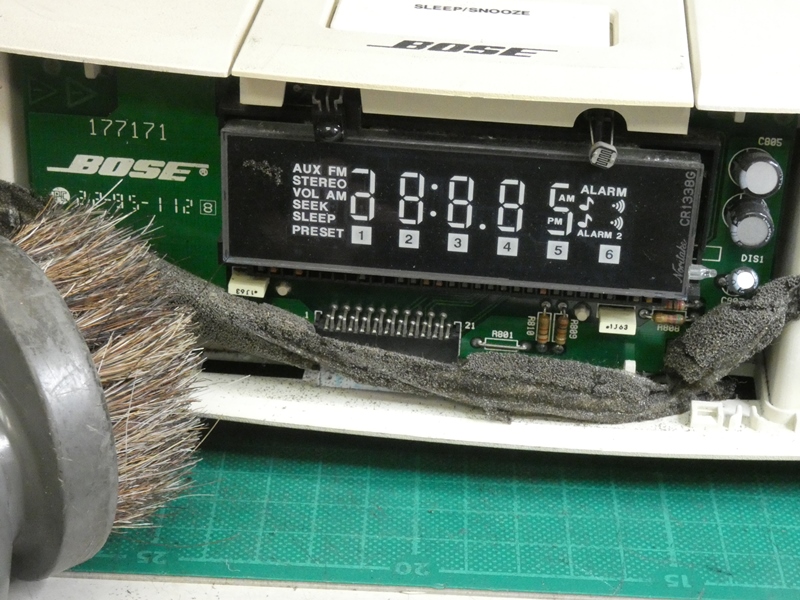

FL表示器の真下をスピーカーの配線が通ります。 悪名高いベトベト保護材でカバーされています。 |

保護材の屑が延々と散らかり続けるので 掃除機であら方取り除いておきます。 |

|

次に操作パネル部分の取り外しにかかります。パネルの 樹脂製カバーは、本体内側に4本のツメを伸ばし嵌合により 固定されています。堅牢な嵌合で簡単ではありません。 |

||

ツメが覗いている角穴にマイナス ドライバーの先を差し込みます。 |

強めに力を入れると、 噛んでいたツメが外れます。 |

|

4か所とも嵌合を 解除します。 |

解除したつもりでも、ツメの噛み込みが多少 残っています。ドライバーを入れてこじ開けます。 |

|

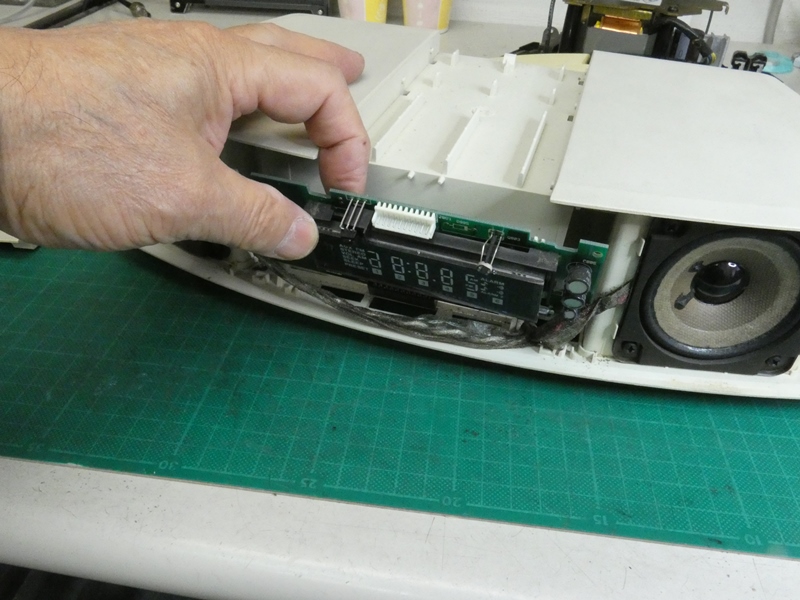

本体内の制御回路基板と操作パネル部は、コネクタにより 接続されています。パネルを手前にずらすと引き抜くことが できます。すぐ近くにリモコンの受光部や明るさ検知用の センサー(CdS)が取り付けられているので注意します。 |

||

これで操作パネル部を完全に 取り外すことができます。 |

操作パネル部が外れると、FL表示器ごと 制御回路基板を引き抜くことができます。 |

|

本体下部のスリットを、底板側のメイン基板に接続する FFCがくぐります。傷めないよう丁寧に引き抜きます。 以前に分解した際は、このような組み付け構造を十分 理解しておらずかなり乱暴な分解をしたように覚えて います。元々「人」が組み立てたものですから、正しい 手順を追えば損傷させることなく分解できるはずです。 |

||

|

||