|

|

| ・農産物保冷庫用冷蔵ユニット(2025.7.5) |

日ごとに暑さが厳しくなる中、隣のつくばみらい市から 冷蔵ユニットが運び込まれてきました。初めて見る装置 です。収穫した農産物を貯蔵する保冷庫をお持ちで、 庫内を冷却するために付属しているユニットです。連日 ユニットに通電・運転するも、庫内がほとんど冷えないそう です。このままでは貯蔵している農作物が心配です。 |

||

貯蔵庫全体は幅1.5m、高さ2m近い大きな もので、その上部に載せて使用されるそうです。 |

長手方向片面に排気口が開いています。 熱交換器の放熱フィンが見えています。 |

|

反対側面にはスリットが広がり、 こちらは吸気口のようです。 |

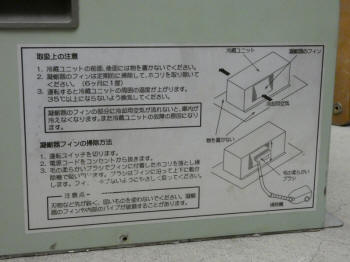

短手側面の一方には注意書きが貼られています。 長手側面の開口部は凝縮器への通気口です。 |

|

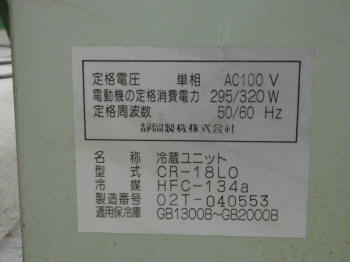

短手他方の側面には、電動機や冷蔵ユニットの 仕様が記されています。冷媒はHFC-134aです。 |

周囲のネジを緩めスチール製の 外装カバーを取り外します。 |

|

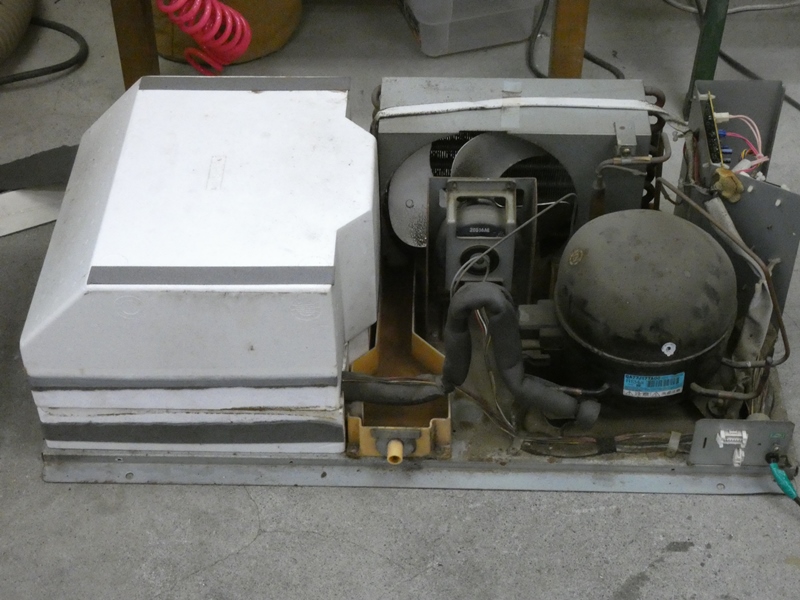

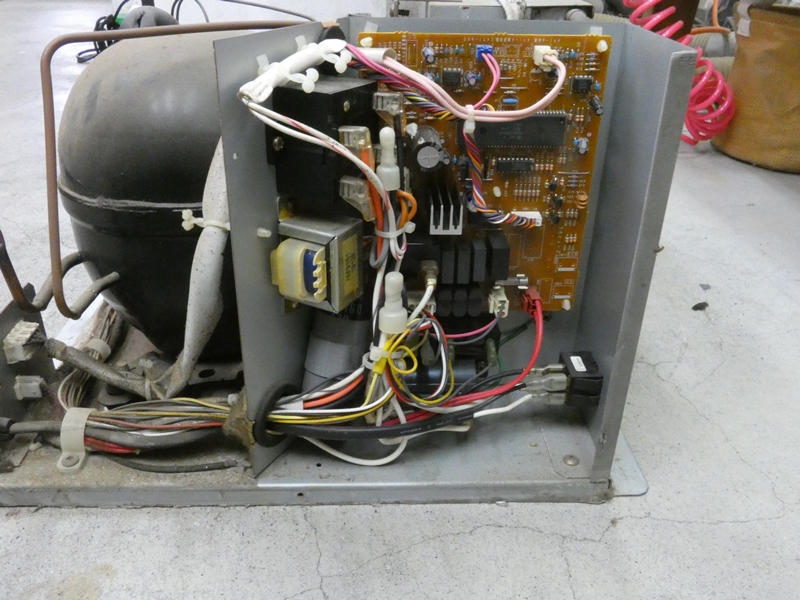

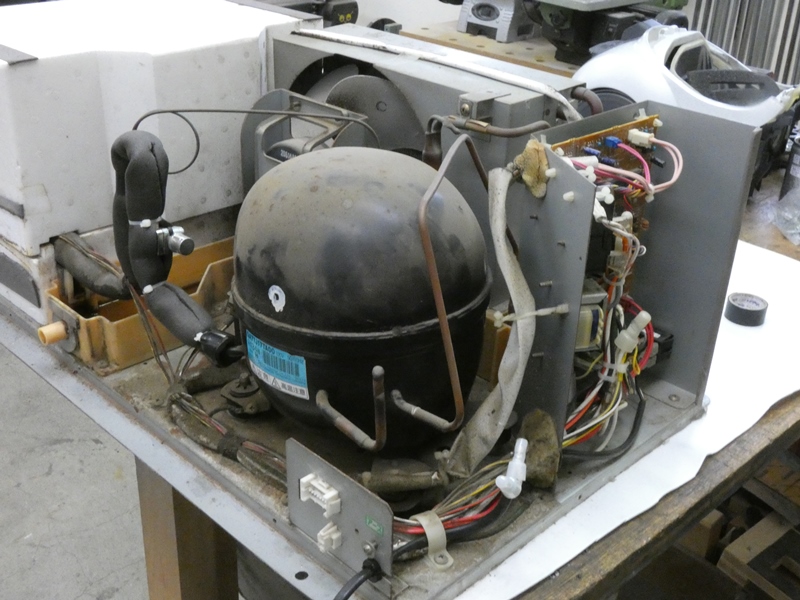

冷蔵ユニットの内部が姿を現しました。短手側面のシールに 記載されている型式「CR-18LO」を調べると静岡製機社の 製品です。同社関東営業所は取手市桑原に所在し、工房の 近くです。エアコンの室外機(凝集器)と室内機(蒸発器)が 空気の流入・流出経路を分離した状態で同居し、いわば 窓取り付け用エアコンのような構造です。コンプレッサーは 家庭用冷蔵庫に組み込まれているものに似ています。 |

||

家庭用冷蔵庫のコンプレッサーよりも 幾分大型のように見えますが。 |

単相100V、50/60Hzで駆動します。 ここにも使用冷媒R134aが記されています。 |

|

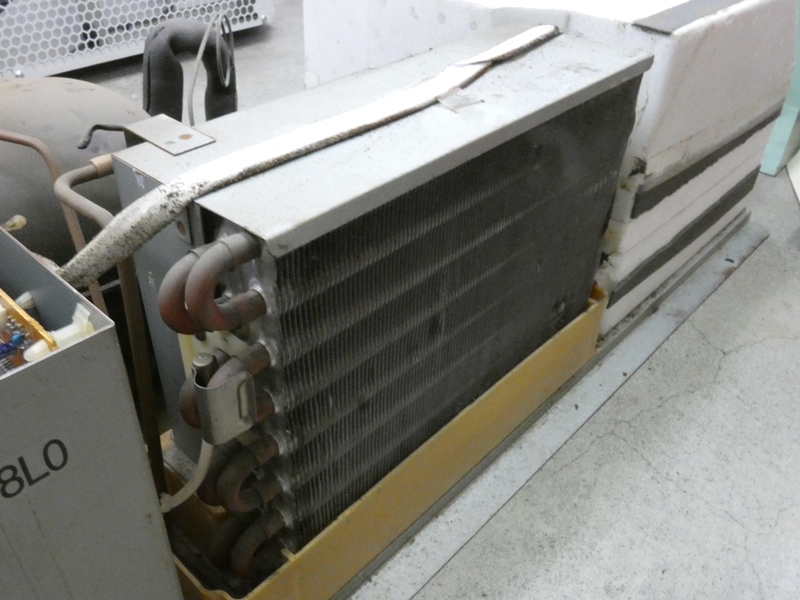

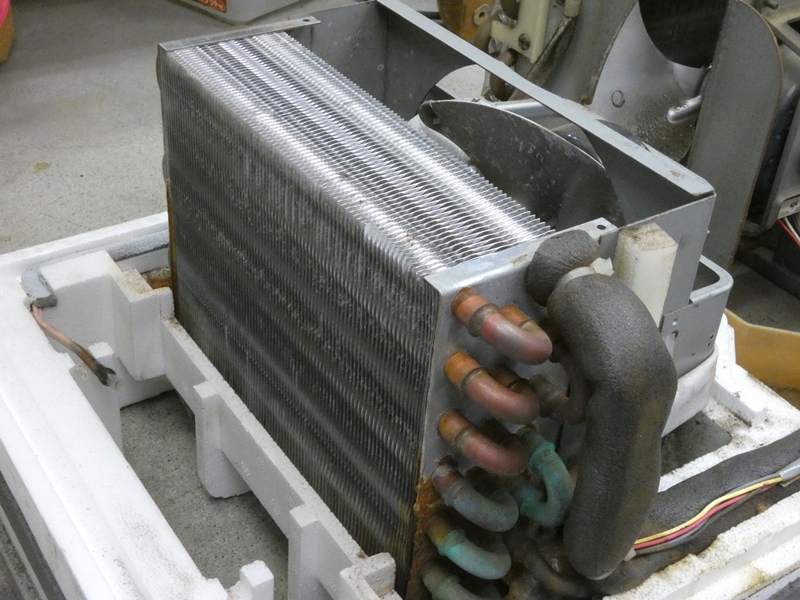

凝集器側の熱交換器です。内側のファンにより 写真手前から奥方向に送風し熱交換します。 |

エアコンの室外機に相当し、高温の気化 冷媒に外気を吹き付けて液化させます。 |

|

断熱性に富む発泡スチロール製のカバーを 取り外すと、蒸発器側の熱交換器が現れます。 |

凝集器側と同じ構造です。ファンにより 写真奥から手前方向に送風します。 |

|

ファンの直下に開口部があり、保冷庫の上に 載せた状態で天井面の開口部に合致します。 |

吹き出す冷風は、発泡スチロール製カバーに 誘導され天井面の開口部から庫内に戻ります。 |

|

コンプレッサーに隣接し本体の端に制御基板が取り付け られています。エアコンの基板に比べると簡素なものです。 |

ここまで各部を点検したところで 電源を入れて動作させてみます。 |

|

制御基板の近くに電源スイッチがあります。電動機 消費電力は300Wくらいなので気楽なものです。 |

凝集器側・蒸発器側ともファンが勢い良く回り 出します。コンプレッサーも動作しています。 |

|

この細い銅管は液化した低温の冷媒が 蒸発器に送られる経路です・・冷たくないです。 |

熱交換器内を循環する 銅管も冷えてきません。 |

|

よく見ると、蒸発器に接続される銅管の一部(下方)に 霜が付いて白くなっています。液化した冷媒が蒸発器に 流れ込む接続口部分で、これは封入されている冷媒が 何かの原因で抜けて不足している典型的な症状です。 |

||

冷媒不足が判明したので、要は冷媒を追加 できれば冷蔵機能が復活するはずです。 |

ところが、エアコンでは当たり前のサービスポートがありま せん。冷媒封入後に銅管を潰しロウ付けで密閉しています。 |

|

冷媒ガス回収機がない環境では、不用意に経路を 開放するわけには行きません。散々ネットを調べた挙句、 |

なるほどと唸らせる部品の存在に気付きました。 ピアシングバルブという、後付けのサービスポートです。 |

|

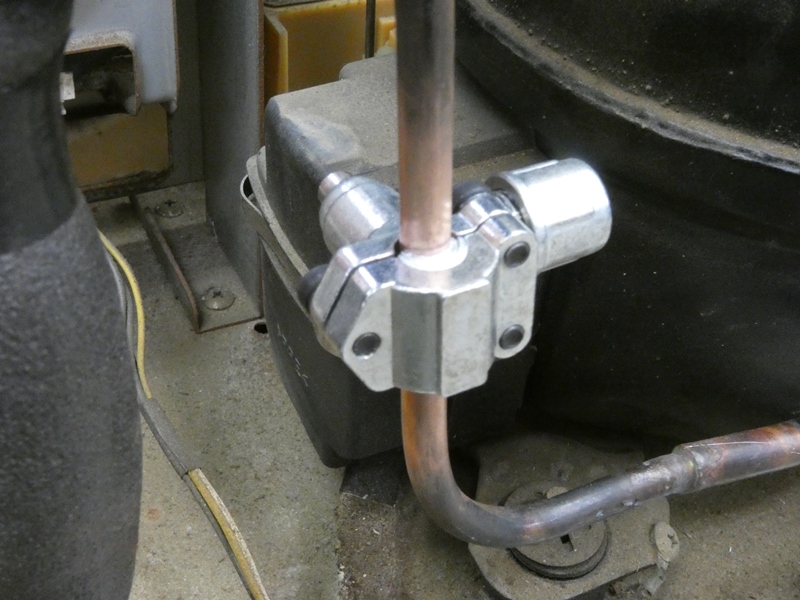

入手したピアシングバルブを分解してみます。本体は 2ピースからなる構造で、銅管を挟んだ状態で3本の ヘキサネジにより強く固定されます。片方のピースには エアコン標準のポートに加え、略されたサービスポートの 後付けを可能にする特別な仕掛けが備わっています。 |

||

ピースの内側に穴が開けられ、中から先の鋭いピンが出て います。穴の周囲には密閉を保持するパッキンが見えます。 |

外側の埋め込みヘキサネジを回すとピンが出入りする 仕組みで、銅管の途中に穴を開けることができます。 |

|

ポートの取り付け位置を考えます。一般的には蒸発器から 気化した冷媒が戻る経路の途中から、冷媒を追加します。 |

配管を辿ると断熱材で保護されたこの 銅管が該当します。作業性も考慮します。 |

|

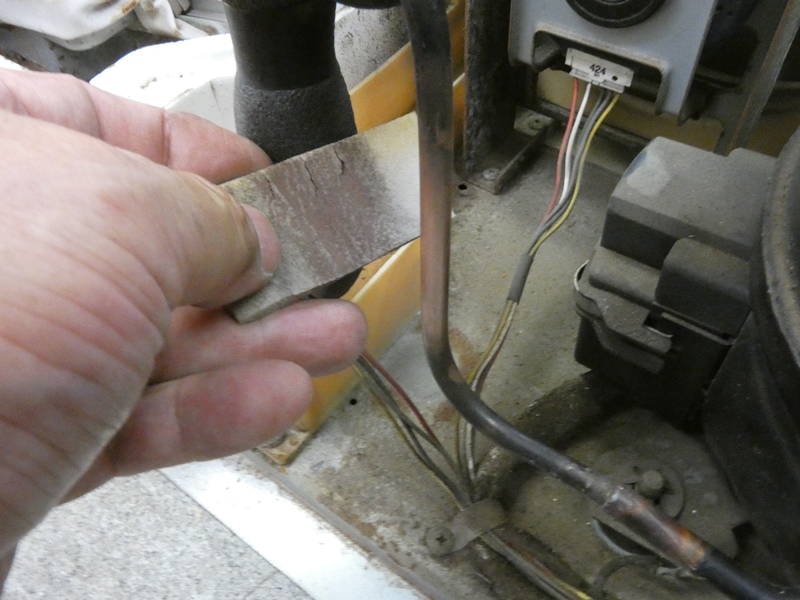

ピアシングバルブを取り付ける 部分をペーパーで研磨します。 |

銅管表面を平滑にすることで パッキンの密着性を高めます。 |

|

銅管を挟んで2つのピースを組み 合わせ、ヘキサネジで固定します。 |

ピアシングバルブには異なる銅管径に対応する ため、内径を調整するスリーブが付属しています。 |

|

2分銅管の場合はスリーブを 2枚とも挟んで丁度です。 |

横方向に突き出ているポートのキャップを 外します。ここに冷媒ホースを接続します。 |

|

HFC-134aはカーエアコン用にも用いられる 冷媒です。以前にもカーエアコンの修理で使用した ことがあります。200g缶は内圧が低下しやすく、 なかなか規定量を注入できなかった記憶があります。 |

||

冷媒の追加量を確認するため、冷媒ホースを 接続した状態で缶をスケールに載せます。 |

冷媒ホースの他端をピアシング バルブのポートに仮接続します。 |

|

冷媒ホース内の空気を追い出すため ハンドルを回して冷媒を少し出します。 |

ポートの内側から冷媒が漏れ出したところで 仮接続した冷媒ホースを完全に締め込みします。 |

|

埋め込まれたヘキサネジを回し、ピンを前進 させて銅管に差し込み、穴を開けます。 |

ピンが押し込まれたままでは穴が塞がっているので、 逆回しによりピンを後退させ隙間を作ります。 |

|

改めて缶のハンドルを回し、冷凍 サイクル内に冷媒を送り込みます。 |

標準的な家庭用冷蔵庫の場合で、冷媒封入量は多くて 300gくらいです。100~200gの追加で調整します。 |

|

100g追加したところで、一度電源を入れて様子を 見ます。冷媒が蒸発器に流れ込む接続口部分の霜は 既に消えて、熱交換器が全体的に冷たくなっています。 冷媒は入れ過ぎよりも不足気味の方が良いとされますが、 冷え具合を見ながらもう100gだけ追加しておきます。 |

||

冷媒量の過不足を間接的に判断するには、コンプレッサーの 消費電力を測定する方法があります。しかし、その手順は 職人技に近く簡単には真似できません。それと以前に購入 した電力計は、あっけなく壊れてしまい使い物になりません でした。今回初めて使用したピアシングバルブは、実はあり ふれた器具でしかなく、冷凍機関係のエンジニアには当たり 前の道具なのでしょう。しかし、少なくともエアコン関係の 機材には登場することがなく、これまで聞いたこともありま せんでした。さて、家庭用冷蔵庫が冷えなくなるとサービス マンの方が修理に来ますが、冷媒回収機やガストーチなど 大がかりな機材を持ち込む様子はありません。何か簡便な 方法があるのではと見当を付け、連日のネット検索により How to Add Freon/Refrigerant to a Refrigeratorのような 情報に行き着きました。Oversea's DIY would be great ! |

||

|

||